轉勢的往事:90年代日本財政政策復盤與啓示

摘要

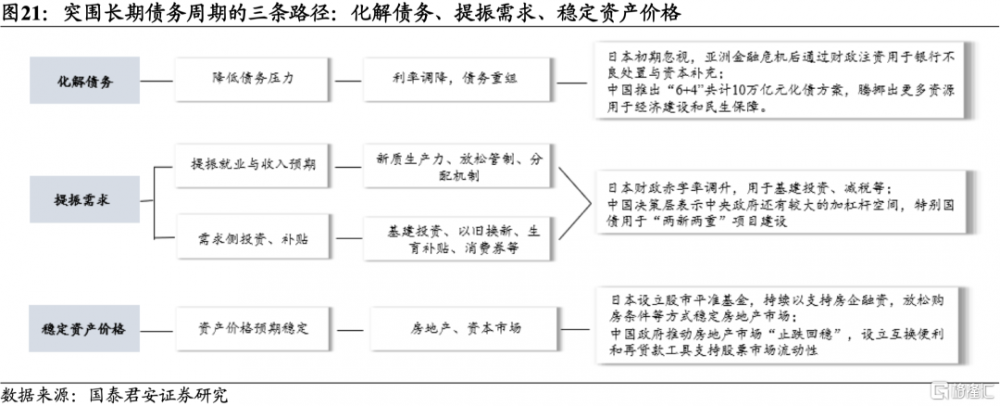

核心結論:本文從債務周期視角,通過復盤1992-1996年日本泡沫破滅初期財政政策經驗與教訓,提出中國經濟發展“新三支箭”模型—化解債務、提振需求與穩定資產價格,並指出當前市場對於化債政策效果、財政發力規模、以及經濟復蘇節奏存在的理解偏差。當下決策層態度轉變推升股指中樞,但政策效果顯現與企業盈利恢復仍需時日,後續投資應把握增量政策發酵期,規避政策效果驗證期,具備產業趨勢的成長方向將成爲中期超額收益的重要來源。

市場認知的三大偏誤:化債不提振需求、財政唯規模論、低估經濟復蘇的復雜性。1)市場認爲化債不直接提振需求,推升價格通脹效果有限。但日本經驗顯示化債是提振需求的重要前提,忽視存量債務化解不僅制約需求側政策效果,也爲系統性金融風險埋下隱患;2)當前市場過度聚焦財政發力規模,但日本經驗顯示財政發力方向更爲重要,低效財政刺激不僅難以拉動需求,反而會過早透支財政空間;3)當前市場對政策發力下經濟的快速修復仍有期待,但日本經驗顯示財政貨幣政策是權宜之計,推動全面復蘇的關鍵在於提振居民與企業收入預期、穩定資產價格預期使得經濟自發正向循環,而這往往依賴於技術突破、結構性改革等,需久久爲功。

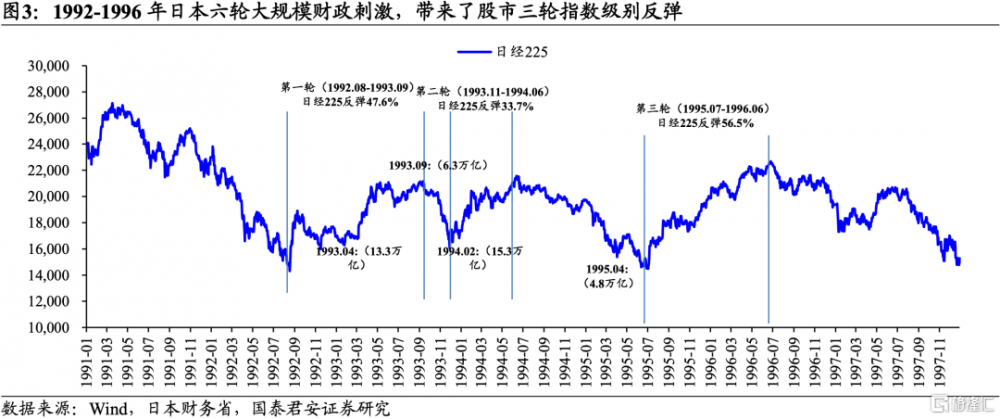

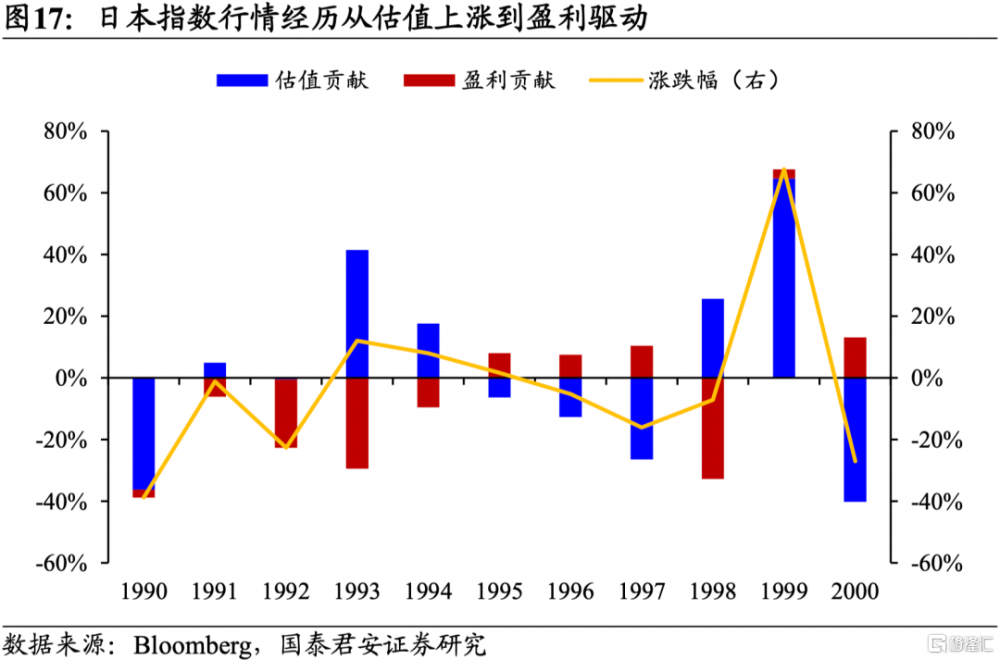

1992-1996年日本六次財政刺激帶來三輪指數行情,節奏上先估值修復後盈利擡升,結構上先價值後成長。從日本股市表現來看,行情往往啓動於增量政策預期擡升(1992年第一次財政刺激、1993年底財政政策向補貼型轉變)或經濟需求的恢復(1995H2經濟需求整體復蘇);終結於政策態度轉向(1994H2、1996H2消費稅上調)或政策效果的證僞(1993年投資型財政效果不佳,1994年匯率升值制約經濟恢復)。結構上初期直接受益政策方向的順周期板塊表現佔優,但隨着市場對經濟恢復的復雜性認知充分,順應產業趨勢、具備結構性景氣的成長方向更具彈性。

中國“轉型牛”的條件正在形成,但行情不會一蹴而就,具備產業趨勢的成長方向將成爲中期A股超額收益的重要來源。當前政策圍繞“新三支箭”穩步發力,思路符合邏輯,這是股指中樞擡升與“轉型牛”出現的重要基礎。但考慮到當前中國面臨的內外部環境仍具有較高的復雜性,經濟需求的恢復與行情的展开難以一蹴而就,投資應積極把握增量政策發酵期,規避政策效果驗證期。結構上參考日本經驗,隨着市場對經濟恢復的復雜性認知逐步充分,順應產業趨勢、具備結構性景氣的成長方向將成爲市場超額收益的重要來源:AI/人形機器人/智能駕駛/低空經濟等;同時考慮到當下中國與日本90年代無風險利率差異,ROE穩定的紅利板塊仍具有底倉配置價值:電力/交運/港股互聯網等。

風險提示:日本歷史經驗存在局限性、全球地緣政治的不確定性。

01

1992-1996年日本財政政策及市場表現回顧

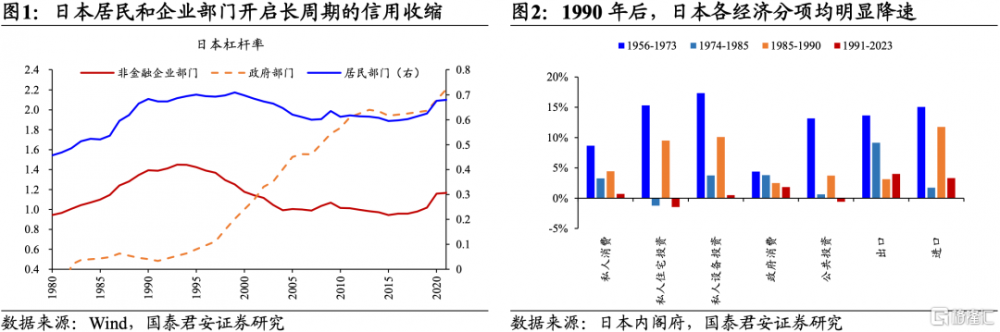

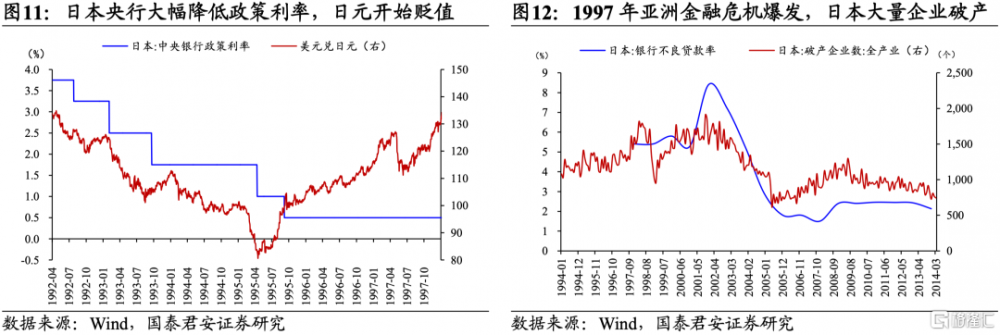

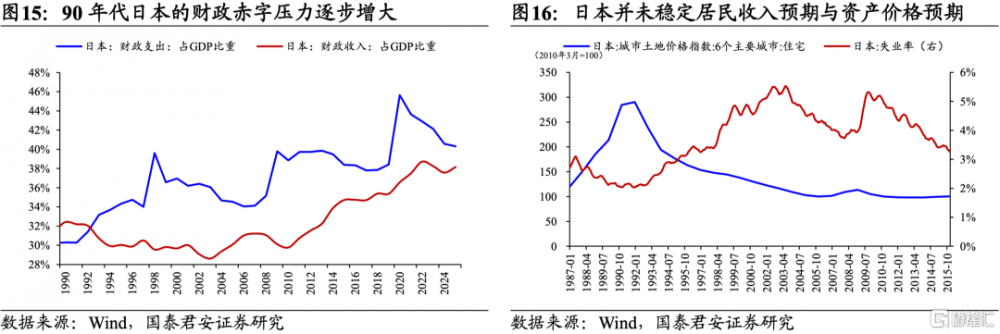

90年代後的日本:泡沫破滅資產價格下跌,信用收縮經濟衰退。1985年廣場協議籤訂後,日元兌美元快速升值,日本政府通過貨幣寬松予以應對。1986-1987年連續5次降息,加之全球資金流入日本市場規避匯率風險,流動性泛濫致使日本股市、樓市價格大幅上漲,並推動實體槓杆率快速提升。爲控制經濟過熱與通脹風險,日本政府自1989年5月起連續五次提高貼現率,股市樓市开始出現斷崖式下跌,企業和居民信心大幅受損,並由此帶來了信用收縮與資產負債表衰退,經濟陷入長期債務周期下行期。

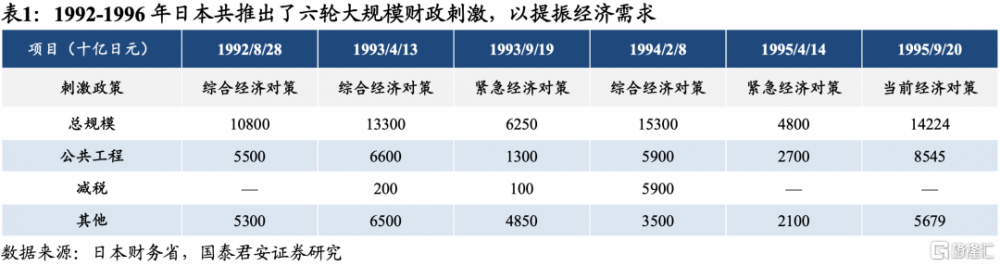

1992-1996年日本六輪大規模財政刺激,帶來股市三輪指數級別反彈。1990年日本資產泡沫破滅初期,日本各界並未清晰認識到經濟面臨的中期下行壓力,以及價格通脹低迷的危害,仍採取相對保守的宏觀政策,寄希望於經濟周期的自然復蘇。直至1992年8月,才正式开啓大規模財政刺激,通過政府加槓杆的方式提振經濟需求。1992-1996年,日本共推出了六輪較大規模的財政刺激政策,總規模合計約65萬億日元,期間政策思路也發生多次轉變,並帶來了股票市場三輪指數級別反彈。

1.1 1992.08-1993.09:財政刺激聚焦公共投資與住房企業信貸,但效果不及預期

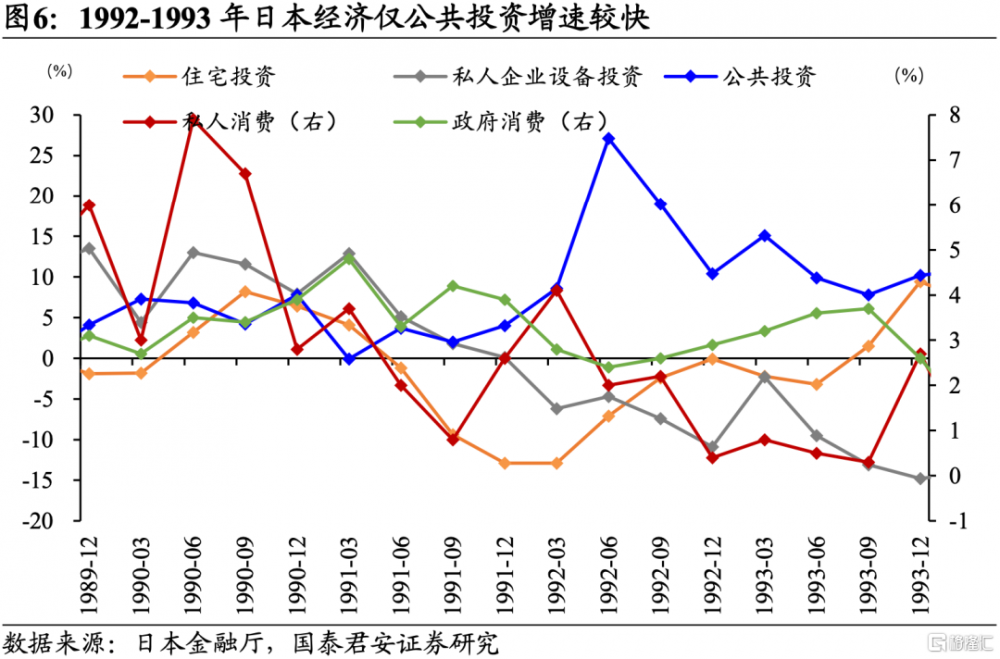

1992.08-1993.09,日本共進行了三輪大規模的刺激,總規模約30萬億日元,其中公共投資(13.4萬億)、土地購置和中小企業貸款支持(16.7萬億)是主要方向,但本輪政策刺激效果不及市場預期,僅政府主導的公共投資上升,居民與企業需求仍然偏弱。

原因在於:1)公共投資多數需要地方政府完成,但彼時地方政府財政較爲困難,投資動力不足,據測算1992-1996年政府規劃公共投資建設規模約30萬億,但實際投資僅20萬億左右。除此之外,日本基建投資多投向偏遠地區,支出效率低下;2)土地購置並不直接拉動需求,且當時日本銀行面臨較高的壞账壓力,出現了較爲明顯的“惜貸”現象,這使得中小企業貸款支持計劃也並未發揮出有效作用。

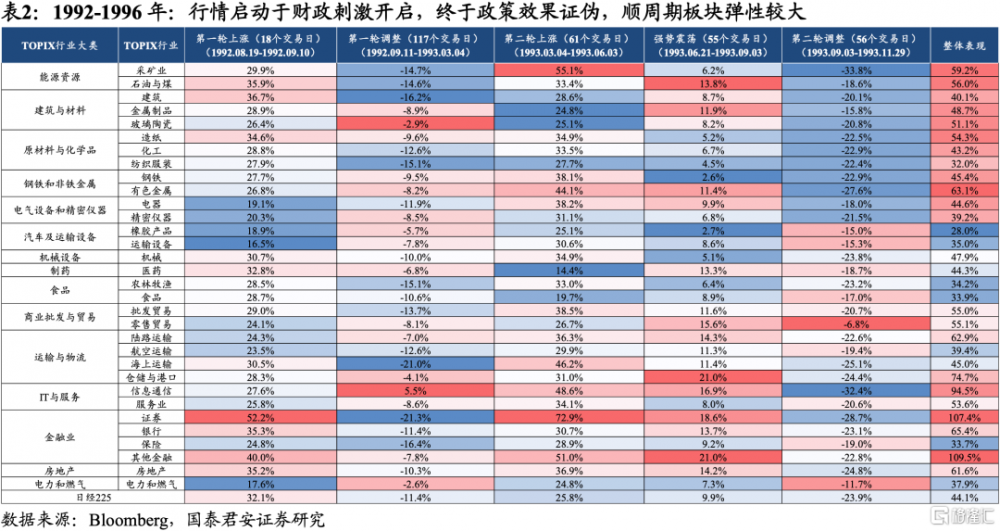

股市表現:行情啓動於財政刺激开啓,終於政策效果證僞,順周期板塊彈性較大。本輪行情啓動於1992年8月第一次財政刺激政策的出台,彼時市場久旱逢霖,日經225指數18個交易日大漲32%,後續行情隨着1993年4月第二輪更大規模財政刺激計劃的推出步入高潮,日經225總體上漲44.1%。行情終止於政策效果的證僞,當1993年9月第三次財政刺激計劃推出時,市場普遍對投資型財政效果提出質疑,並呼籲政策思路向減稅、補貼型財政轉換,行情也隨之見頂。從結構上來看,在本輪政策周期中市場對政策支持下經濟的快速復蘇仍抱有期待,順周期的金融地產、上遊及中遊資源品板塊表現居前。

1.2 1993.11-1994.06:財政思路由投資型向補貼型轉變,但日元強勢制約經濟復蘇

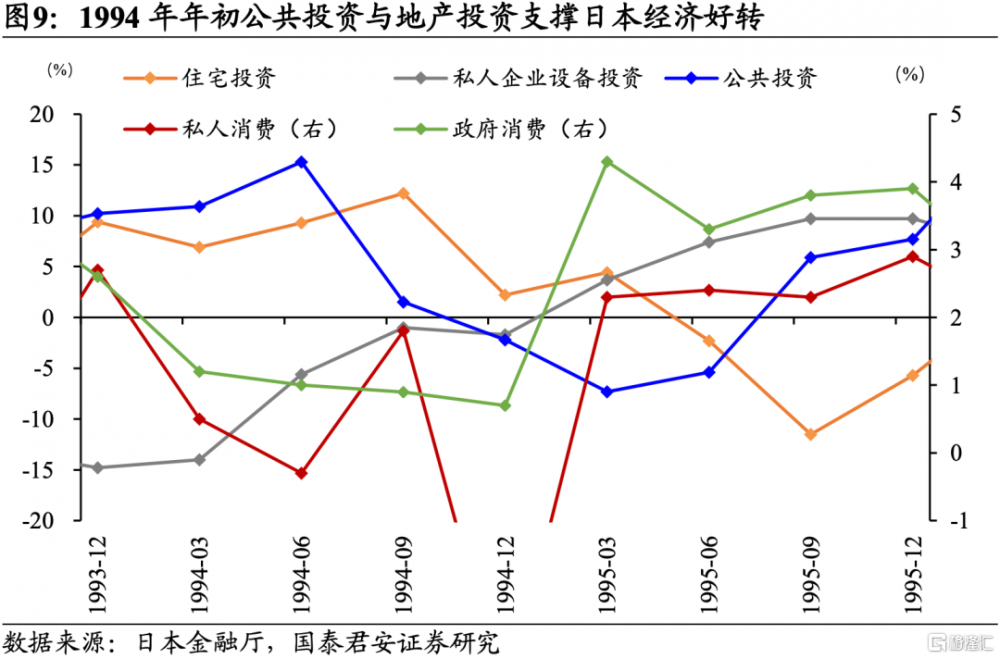

1994年2月,日本政府宣布全面削減20%的個人所得稅,減稅金額約5.9萬億日元,標志着財政由投資導向向投資與補貼並重轉型的开啓,1995年又出台了永久減稅3.5萬億日元和每年2萬億日元的特別減稅。除此之外,1994年日本政府取消對所有房企的融資限制,並大幅降低土地相關稅以及住房購置稅,拉動地產投資階段性回暖。

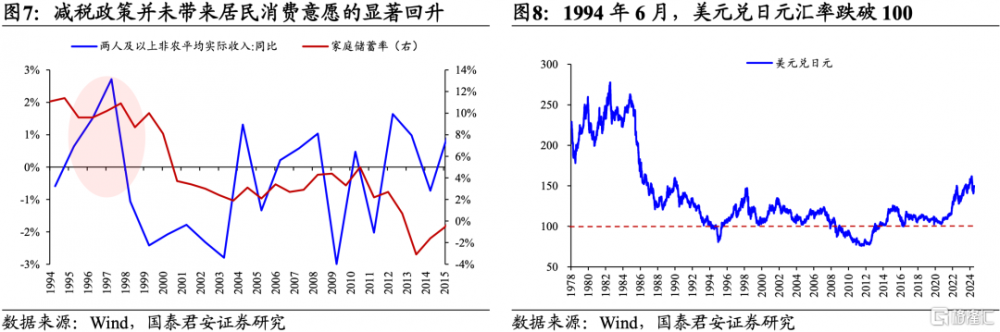

但本輪復蘇並未能持續,1994年下半年經濟需求再度开始下滑,原因在於:1)減稅並未抵消居民收入預期下滑帶來的影響,減稅帶來的收入增加更多轉化爲了儲蓄,未能對消費需求形成明顯拉動;2)日元持續升值對出口產生擾動,並加劇國內企業經營壓力;3)事後看1994年房地產銷售的回暖是政策對積壓需求的一次性拉動,銷量的回升並未帶動房價的企穩,這也導致1994Q3後地產投資的再度下滑。

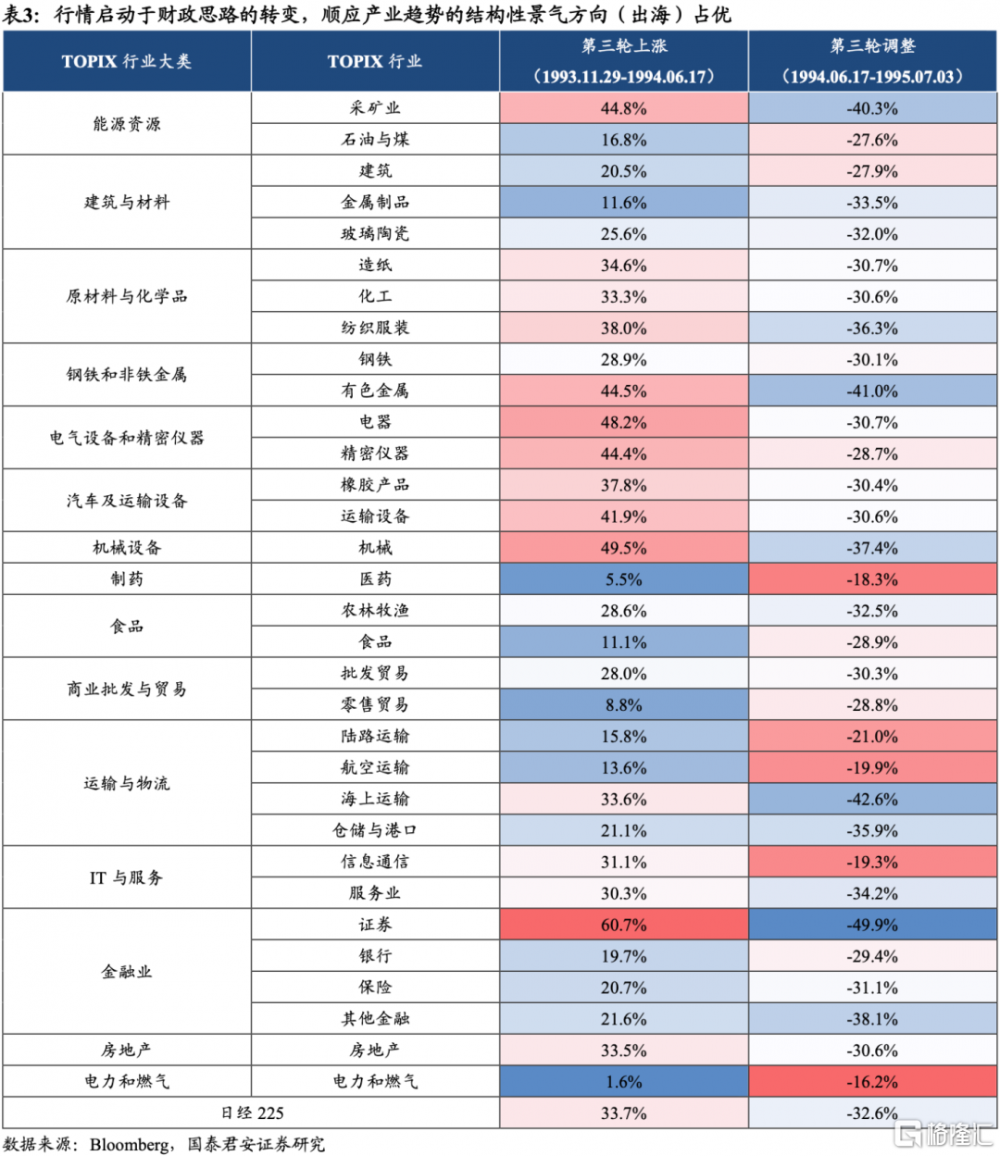

股市表現:行情啓動於財政思路的轉變,順應產業趨勢的結構性景氣方向佔優。1993年底,市場預期財政政策將聚焦減稅,向補貼型轉變,加之公共投資與地產投資需求推動經濟恢復,催化第二輪指數行情开啓,期間日經225累計上漲33.7%。行情結束的重要催化在於:1)1994年6月,日元兌美元匯率升破100,市場對於出口與國內企業經濟壓力增大擔憂加劇;2)1994年11月,日本國會通過了將消費稅稅率從3%提高到4%的法案,引發了市場對於財政支持性態度轉向的擔憂。從結構上來看,隨着投資者對經濟復蘇的復雜性認知充分,順應出海產業趨勢、具備結構性景氣的成長方向在市場上漲中表現更優,如受益出海加速的運輸設備、機械設備、精密儀器、電器等。

1.3 1995.07-1996.06:經濟需求初顯整體復蘇信號,但亞洲金融危機中斷復蘇進程

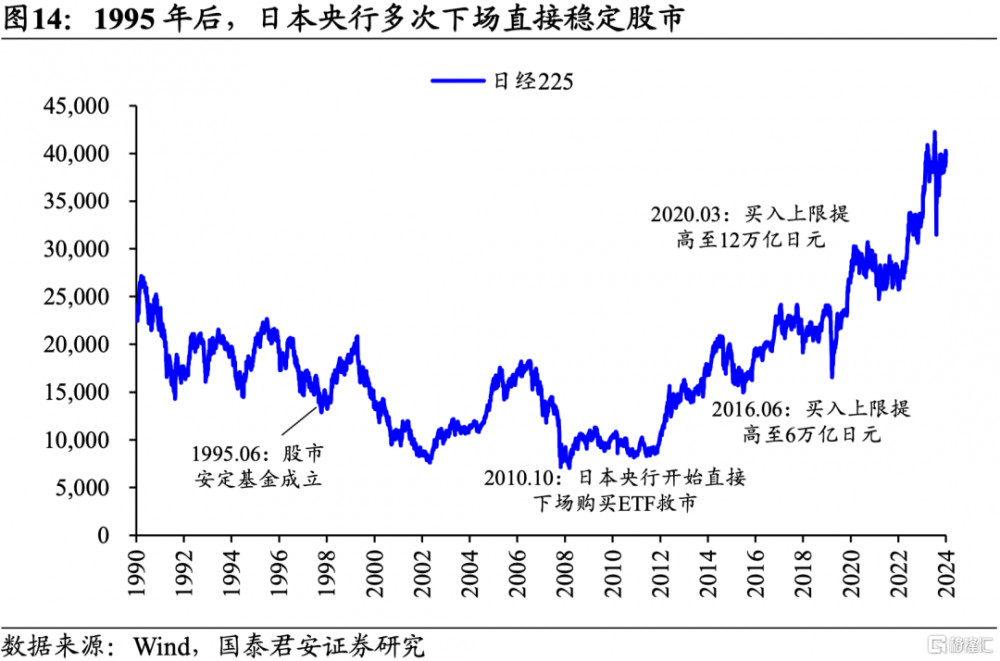

1995H2以後,日本經濟出現整體復蘇趨勢,原因在於:1)1995年1月,日本神戶發生7.3級大地震,災後重建工作致使公共投資大幅增長;2)1995年日本央行大幅下調政策利率,同時加強對外匯市場的幹預,日元結束升值周期,加之全球科技互聯網產業趨勢爆發,以及日本政府放松對信息和電信、土地和住房、運輸等等多個行業的管制,日本私人投資、私人消費开始復蘇。

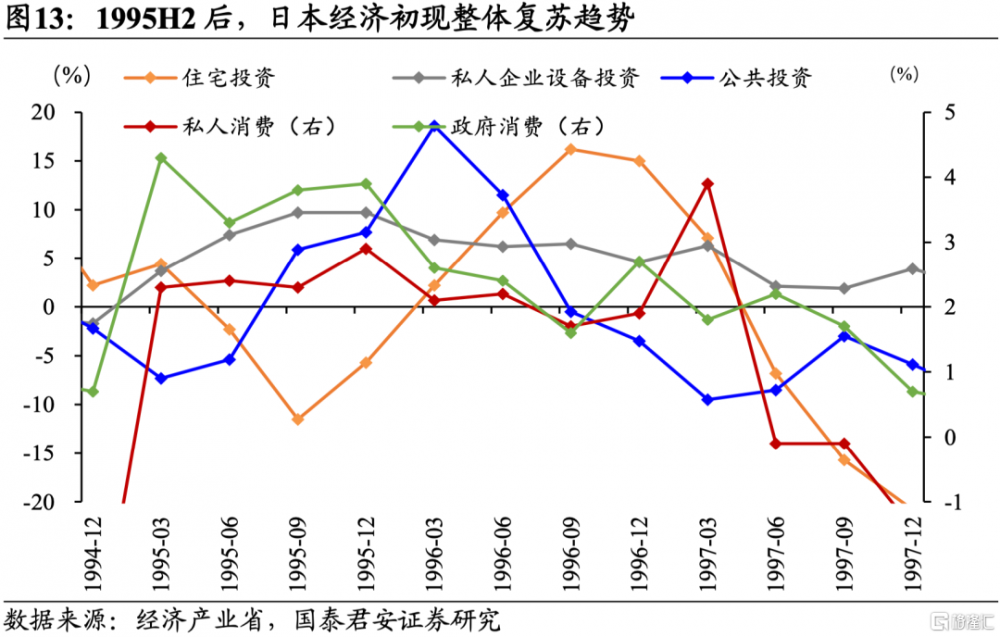

但經濟復蘇趨勢自1996H2开始放緩,原因在於:1)隨着經濟的恢復,日本財政思路再度由提振需求轉向削減赤字,1996年6月橋本內閣確定於1997年4月1日起將消費稅率由3%上調至5%,市場預期明顯走弱;2)日本政府嚴重低估了僵屍企業和不良債權滋生的問題,1997年亞洲金融危機爆發,日本兵庫銀行、木津信用合作社、三洋證券、山一證券等金融機構相繼破產,並給實體經濟帶來巨大衝擊。

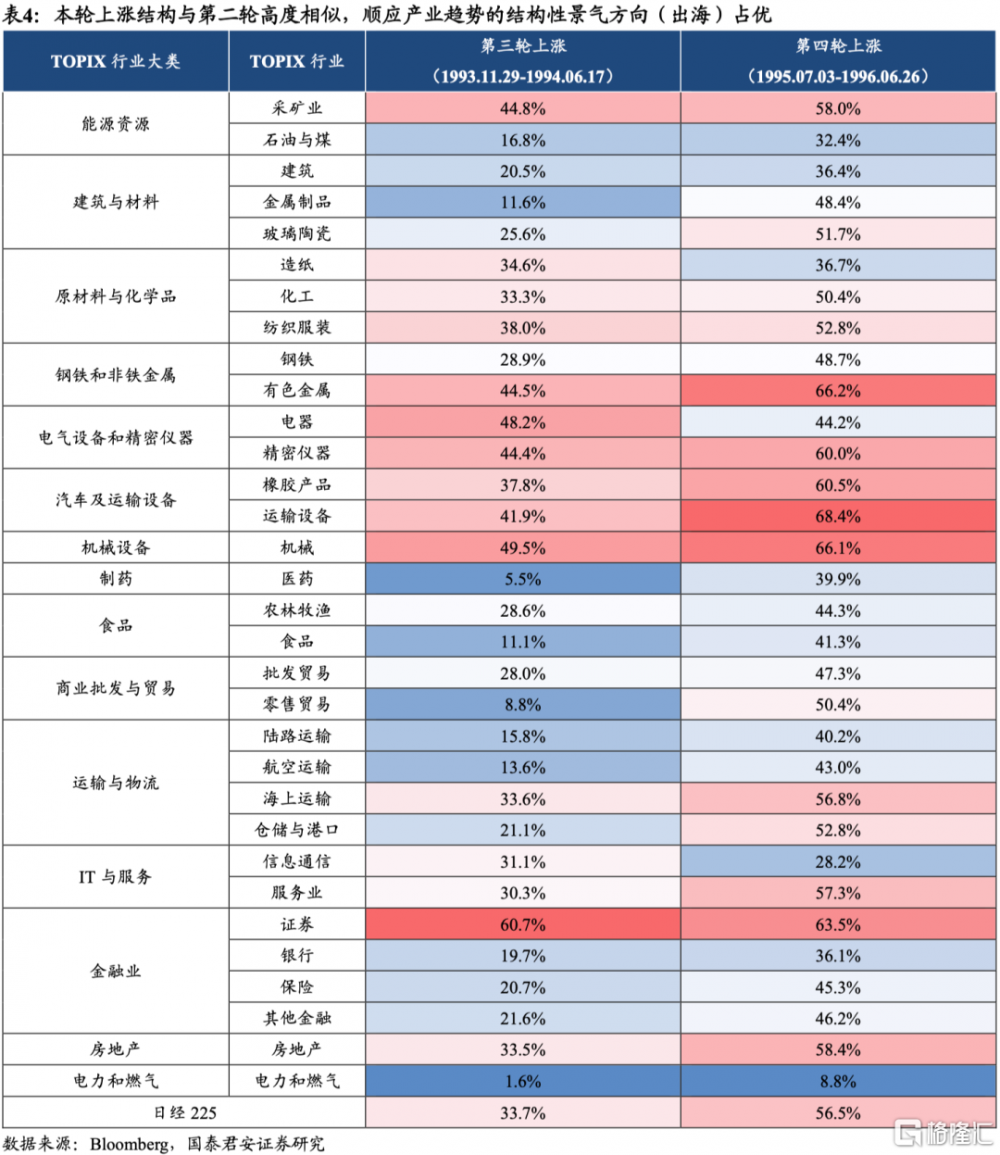

股市表現:行情啓動於平准基金的建立,終於消費稅率的上調,成長方向繼續佔優。1995年6月,日本政府成立“股市安定基金規模約2萬億日元,主要資金來自於銀行業,行情正式啓動,隨後經濟全面恢復趨勢支持行情上漲,本輪行情中日經225指數累計上漲56.5%。1996年6月,消費稅率的上調引發市場對財政不可持續的擔憂,市場轉跌;1997年亞洲金融危機爆發,經濟復蘇趨勢中斷,市場加速調整。從行業上來看,本輪行情的上漲結構與上一輪高度相似,順應出海產業趨勢、具備結構性景氣的成長方向表現更優,如運輸設備、機械設備、精密儀器、電器等。

1.4 他山之石:日本1992-1996財政政策回顧帶來的四點啓示

1)突圍長期債務周期需從債務端與需求端共同發力。日本財政政策過度關注需求側刺激,而忽視了存量債務的化解,銀行不良資產問題持續被忽視,這使得前期信貸支持計劃效果減弱,後期金融危機爆發進一步拖累經濟表現。2)財政發力除規模之外,效率也十分重要。日本早期財政政策過度聚焦低效的公共投資,未能對居民和企業需求形成有效拉動,後期雖聚焦減稅實現了一定效果,但前期持續的大規模的低效支出也透支了財政空間,導致財政過早的轉向。3)財政貨幣政策是權宜之計,推動全面復蘇的關鍵在於提振居民與企業收入預期、穩定資產價格預期使得經濟自發正向循環。而這往往依賴於技術革新、放松管制等多項結構性改革,需久久爲功,這意味着政策發力到經濟內生動能的恢復或需經歷較長的陣痛。4)從股票市場來看,行情啓動於增量政策預期擡升/實際經濟需求的恢復,終結於政策態度的轉向/政策效果的證僞。結構上,初期直接受益政策方向的順周期板塊表現較優,但隨着市場對需求恢復的復雜性認知充分,順應產業趨勢、具備結構性景氣的成長方向將更具彈性。

02

中國經濟發展“新三支箭”:化解債務、提振需求、穩定資產價格

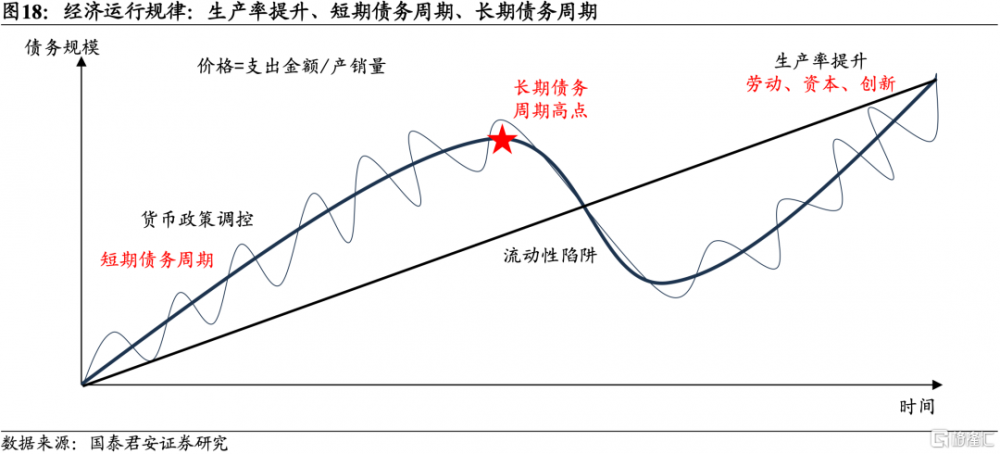

經濟運行的規律:生產率提升、短期債務周期與長期債務周期。1)在信用貨幣體系下,經濟體可以通過借貸的方式提前透支未來需求,實現超出生產率提升的經濟增長;2)信用擴張初期,央行可以通過貨幣政策調控信貸需求,由此產生了“復蘇-過熱-滯漲-衰退”的經濟周期循環;3)隨着債務壓力逐步增大,直至內生增長部門(居民、企業)的收入預期、資產增值預期無法覆蓋償債壓力,經濟體將步入長期債務周期下行期(流動性陷阱、信用收縮、需求放緩、價格低迷)。

中國經濟面臨的挑战:長期債務周期高點與信用擴張放緩。從債務端來看,傳統以投資拉動的粗放式經濟發展模式下,居民、企業以及地方政府均累積了較大的債務壓力,槓杆率整體處於高位。從資產端來看,1)居民部門:新舊動能轉換陣痛期,居民就業與收入預期偏弱;房地產價格持續下跌,壓制居民財富效應;2)企業部門:制造業包括部分新興行業產能過剩,且去化難度頗大,海外貿易保護擾動加劇,供需格局進一步惡化。

突圍長期債務周期的三條路徑:化解債務、提振需求、穩定資產價格。1)化解債務:通過降低利率,債務重組等方式緩解全社會債務壓力,暢通經濟循環堵點並控制風險,延緩價格下行趨勢;2)提振需求:短期可依靠政府加槓杆創造需求,包括加大投資、社會保障補貼等;中期在於科技創新,結構性改革等,須久久爲功;3)穩定資產價格:推動房地產價格“止跌回穩”,提升資本市場內在穩定性等,穩定社會財富效應。

當前國內政策思路符合邏輯,後續重點關注執行,但不應高估政策發力下經濟復蘇的速度與彈性。國內當前政策思路正沿着化解債務、提振需求、穩定資產價格推進:1)化解債務:推出“6+4”共計10萬億元化債方案,騰挪出更多資源用於經濟建設和民生保障;2)提振需求:中國決策層表示中央政府還有較大的加槓杆空間,特別國債用於“兩新兩重”項目建設;3)穩定資產價格:中國政府推動房地產市場“止跌回穩”,設立互換便利和再貸款工具支持股票市場流動性。但從海外經驗來看,突圍長期債務周期、對抗價格下行的核心在於尋找新的信用擴張載體,這往往依賴於技術創新(新質力)和結構性改革等,需久久爲功,因此不應低估本輪經濟恢復的復雜性,企業盈利的修復或仍需時日。

03

中國“轉型牛”的條件正在形成,具備產業趨勢的成長方向將成爲中期A股超額收益的重要來源

中國“轉型牛”的條件正在形成,但行情不會一蹴而就。當前政策圍繞“新三支箭”穩步發力,思路符合邏輯,這是股指中樞擡升與“轉型牛”出現的重要基礎。但考慮到當前中國面臨的內外部環境仍具有較高的復雜性,經濟需求的恢復與行情的展开難以一蹴而就,投資應積極把握增量政策發酵期,規避政策效果驗證期。往後看:1)兩會前市場增量政策預期預計仍會反復,行情仍有演繹空間;2)兩會後市場政策框架完全清晰,核心矛盾轉向效果驗證,市場或存在調整壓力;3)隨着需求壓力再度增大,更深入人心的內需政策有望出台,屆時股票市場的高度有望被進一步打开,時間窗口或在年中附近。

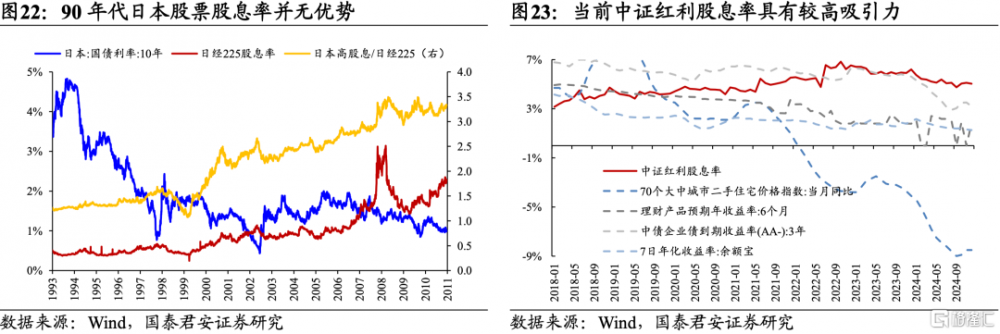

從日本經驗來看,具備產業趨勢的成長方向將成爲中期A股超額收益的重要來源。當前市場對經濟恢復的復雜性認知已逐步充分,順經濟周期板塊股價上行空間有限,投資依然聚焦“槓鈴策略”,參考日本經驗:政策預期擡升,風險偏好上行期,關注順應產業趨勢、具備結構性景氣的成長方向,如出海/AI/機器人等;但在政策預期回落,風險偏好下行期,日本股市並未出現顯著佔優的投資結構,穩健紅利板塊也未能跑出超額收益。原因在於資產泡沫破滅後日企還債壓力較大,難以分紅,日本國債收益率持續高於市場股息率,紅利板塊吸引力有限。但當前A股中證紅利指數股息率在5.0%以上,已顯著高於債券、理財等資產收益,部分經營穩健的電力/交運/港股互聯網等在無風險利率下行背景下具備較高的配置吸引力。

04

風險提示

日本歷史經驗存在局限性。當前國內宏觀環境與1990年的日本仍有較多差異,日本經驗對國內政策與投資的指導存在一定的局限性。

全球地緣政治的不確定性。當前全球面臨着較1990年更爲復雜的地緣環境,這也將對國內宏觀環境,以及股票市場投資帶來深遠影響。

注:本文來自國泰君安發布的《轉勢的往事:90年代日本財政政策復盤與啓示|國君策略·發達市場投資研究系列三》,報告分析師:方奕、張逸飛

本訂閱號不是國泰君安證券研究報告發布平台。本訂閱號所載內容均來自於國泰君安證券研究所已正式發布的研究報告,如需了解詳細的證券研究信息,請具體參見國泰君安證券研究所發布的完整報告。本訂閱號推送的信息僅限完整報告發布當日有效,發布日後推送的信息受限於相關因素的更新而不再准確或者失效的,本訂閱號不承擔更新推送信息或另行通知義務,後續更新信息以國泰君安證券研究所正式發布的研究報告爲准。

本訂閱號所載內容僅面向國泰君安證券研究服務籤約客戶。因本資料暫時無法設置訪問限制,根據《證券期貨投資者適當性管理辦法》的要求,若您並非國泰君安證券研究服務籤約客戶,爲控制投資風險,還請取消關注,請勿訂閱、接收或使用本訂閱號中的任何信息。如有不便,敬請諒解。

市場有風險,投資需謹慎。在任何情況下,本訂閱號中信息或所表述的意見均不構成對任何人的投資建議。在決定投資前,如有需要,投資者務必向專業人士咨詢並謹慎決策。國泰君安證券及本訂閱號運營團隊不對任何人因使用本訂閱號所載任何內容所引致的任何損失負任何責任。

本訂閱號所載內容版權僅爲國泰君安證券所有。任何機構和個人未經書面許可不得以任何形式翻版、復制、轉載、刊登、發表、篡改或者引用,如因侵權行爲給國泰君安證券研究所造成任何直接或間接的損失,國泰君安證券研究所保留追究一切法律責任的權利。

標題:轉勢的往事:90年代日本財政政策復盤與啓示

地址:https://www.iknowplus.com/post/191794.html