公募买了多少港股?

今年初以來,中國資產尤其是港股市場迎來了一波由DeepSeek引發的“氣勢如虹”的敘事重估,恆生科技指數漲幅一度超過40%。同期南向資金更是超預期大幅买入,尤其在3月之後,成爲驅動本輪港股反彈的主力。即便在近期市場因爲關稅風險引發的波動中,南向資金依然維持強勢,年初以來不到四個月的時間,南向淨流入規模達到6,040.8億港元,已經相當於去年全年流入8,078.7億港元的四分之三,日均流入規模爲去年的2.5倍。

在歐美長线外資尚未大舉流入且短期流入可能性也不大的情況下,南向資金顯然就成爲主力和焦點。諸如到底是誰在买、還有多少空間等,都是投資者非常關注的問題,我們在《南向流入還有多少空間?》中對此做了詳細分析,並在當時得出結論:作爲機構投資者的公募基金和保險資金“子彈”可能並沒有想象的這么多,也可能不是本輪南向流入的主力。結合公募基金最新披露的一季報,更新公募基金的港股持倉和配置變化,以此提供更多南向資金動向的細節。

整體趨勢:主動權益港股倉位升至31%,ETF增加更多,說明主動公募並非南向流入主力

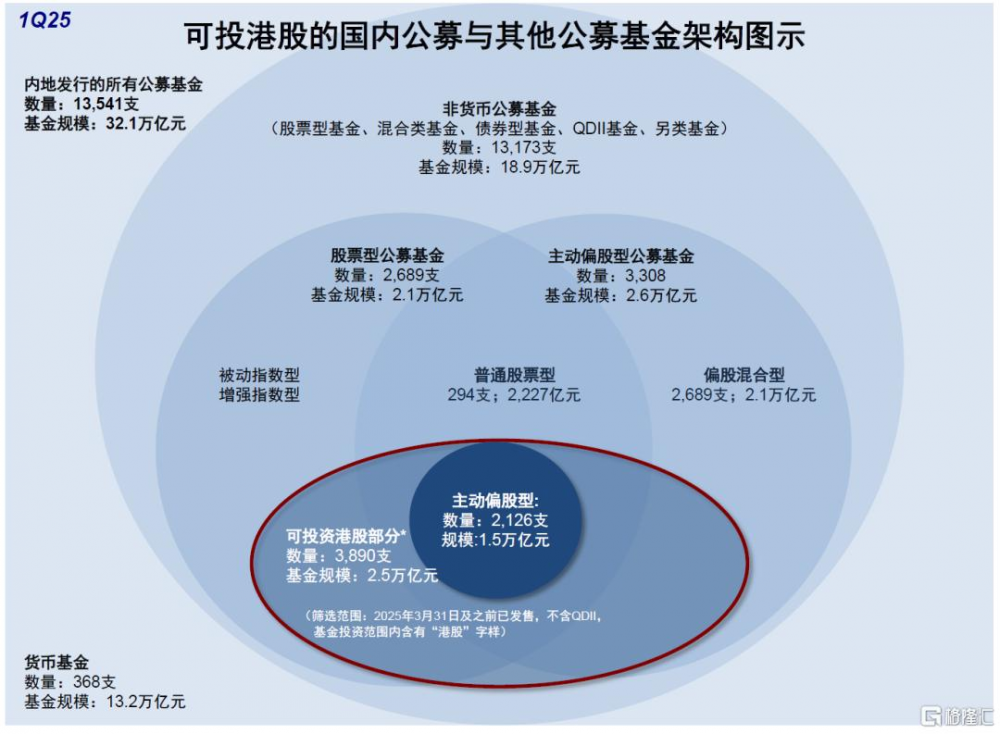

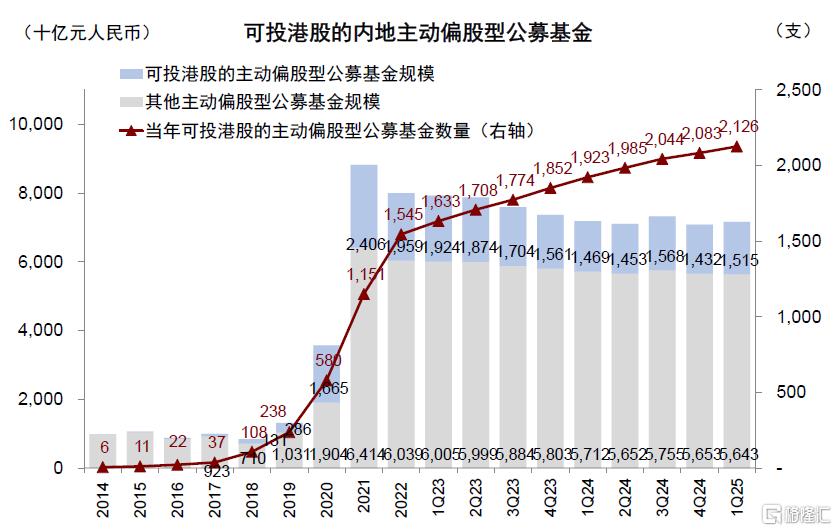

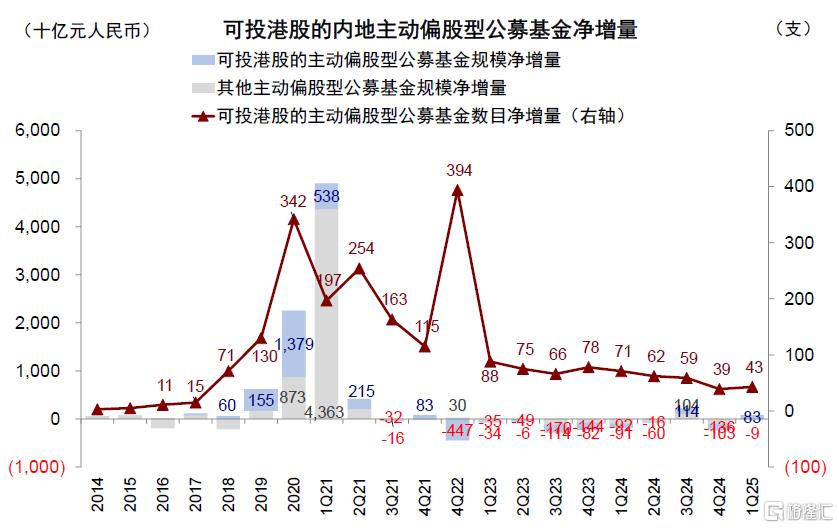

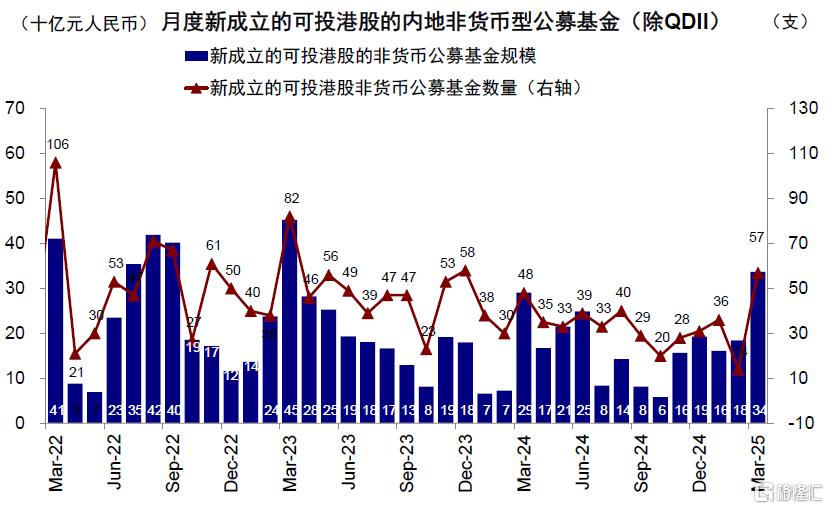

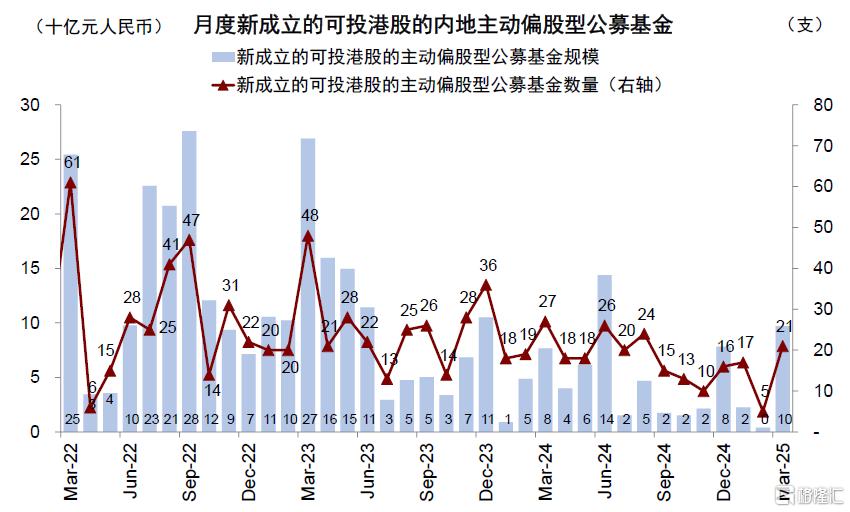

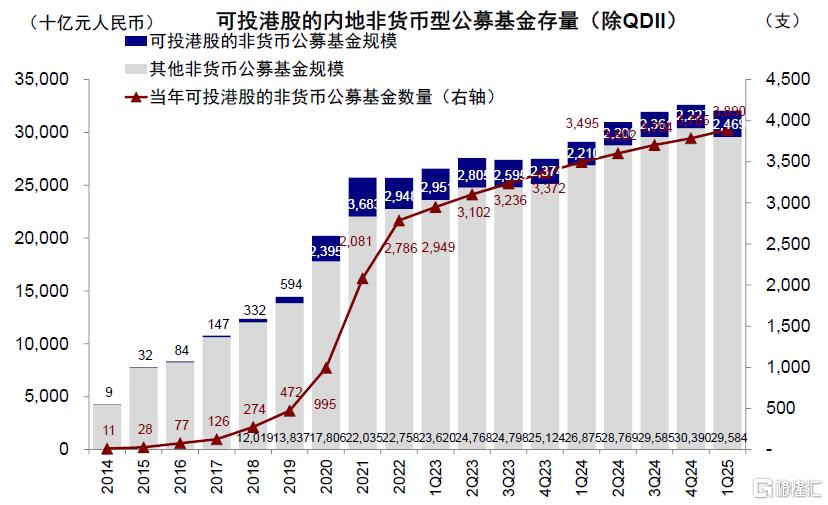

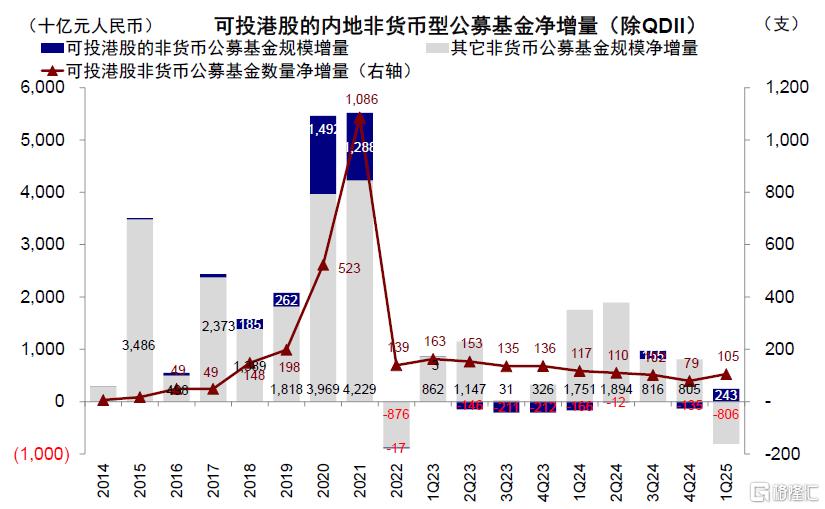

首先看總規模,可投資港股公募基金的總規模整體擡升,ETF增加更快;新發基金數目同樣加速。截至一季度末,內地可投港股公募基金(剔除QDII)共3,890只,總資產2.47萬億人民幣,數量較四季度增加105只,規模也環比增加2,426億人民幣,佔全部13,173只非貨基和18.9萬億人民幣規模的29.5%和13.1%,均較2024年底有所提升。這其中,1)主動偏股基金2,126只(總規模1.52萬億人民幣,不含ETF),較2024年底增加43只,規模也增加834億人民幣。2)港股通ETF規模增長更快,截至一季度末內地發行可投港股ETF整體規模達到1,789.9億人民幣,較2024年四季度末的1,234.4億人民幣上漲超過45%。發行方面,一季度可投港股公募基金新發數較去年四季度小幅加速,新增105只,新增規模也較上季度有所上升,約682億人民幣(對比四季度79只與408億人民幣)。主動偏股型基金同樣如此,發行速度較四季度提速,共43只,且新增規模增加124億人民幣(去年四季度發行39只與115億人民幣)。

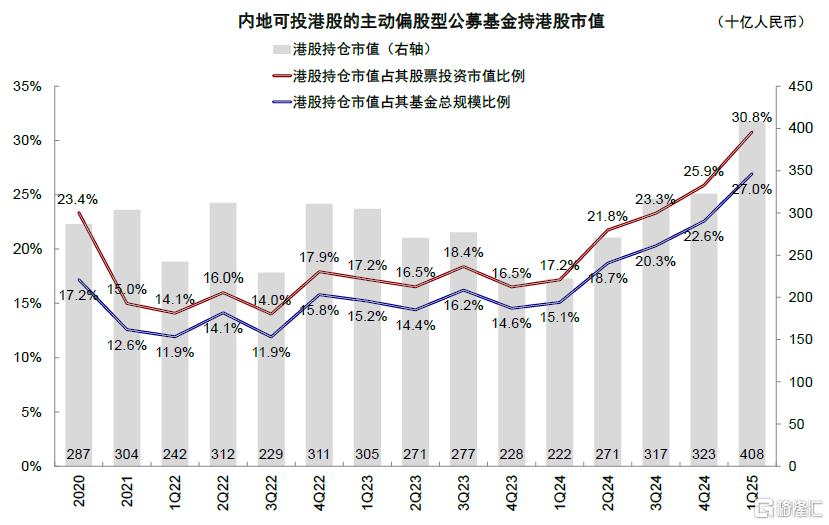

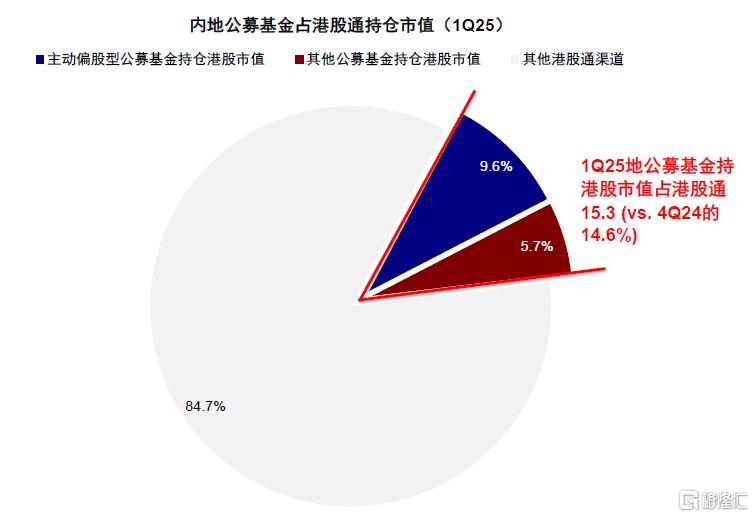

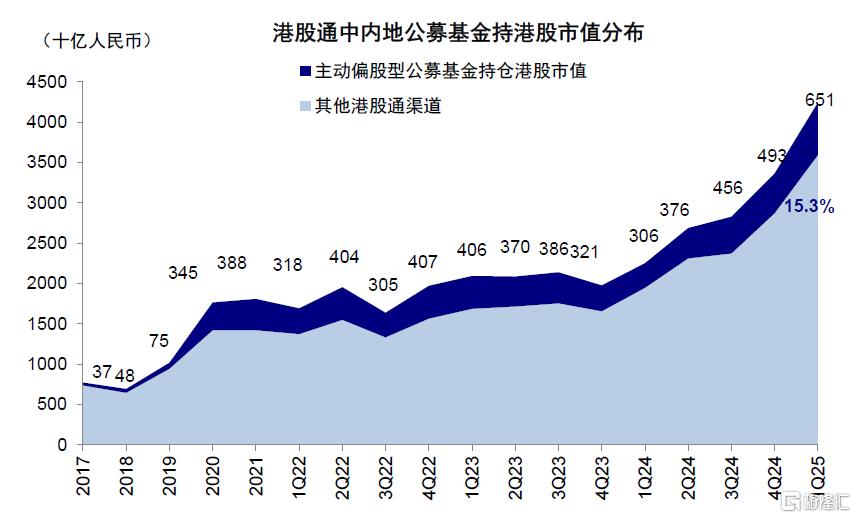

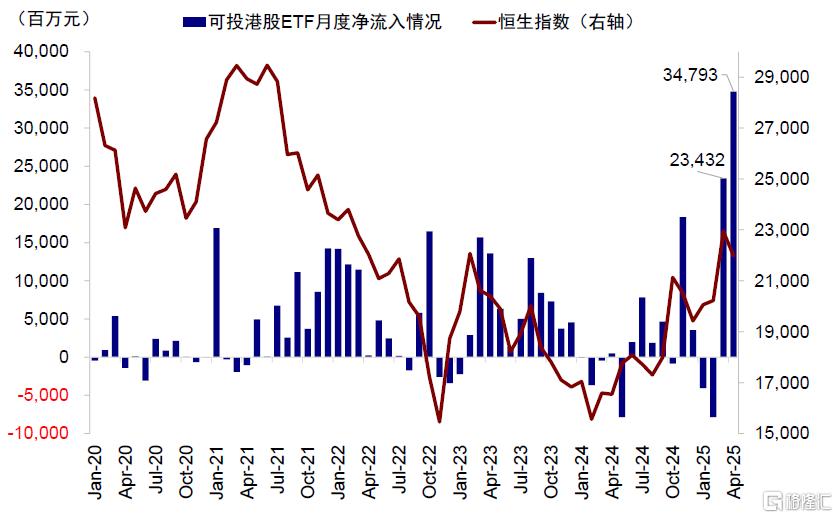

其次看持倉情況,一季度主動增持明顯,持倉比例再創新高,佔南向整體比例也有所提升。上述3,890只公募基金持有港股市值6,509億人民幣,較四季度4,928億人民幣升幅達到32.1%。考慮今年一季度,恆指與MSCI中國分別上漲15.4%與19.9%,表明公募基金在此期間有明顯主動增配行爲。截至一季度末,公募基金的港股持倉佔其股票投資市值比例已經升至36.9%,創近五年以來最高水平,明顯高於去年底的30.5%。進一步看主動偏股型基金,一季度港股持倉4,084億人民幣,較去年四季度增加26.5%(四季度3,229億人民幣),升幅同樣超過指數漲幅,持倉佔比也從上一季度的25.9%升至30.8%。這一過程中,公募持倉佔南向整體4.25萬億人民幣持倉比例也有所上升,從去年四季度的14.6%提升0.7個百分點至15.3%,但主動權益基金佔比卻依然維持在9.6%並未發生明顯變化,這也說明在一季度南向資金大幅流入的過程中,主動權益公募基金並非主力。相反,內地被動ETF持有港股市值則從去年四季度的981.9億元提升接近55%至1,511.3億元。與此同時,根據場內流通份額變化估算,內地可投港股ETF在3月累計資金淨流入規模達到234.3億元,創月度歷史新高。因此一季度南向大幅流入的背後可能存在許多個人或機構投資者通過被動基金配置的身影。

圖表:可投港股的內地公募與其他公募基金數量與規模一覽

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:截至1Q25,可投港股的內地主動偏股型基金共2,126只,總規模1.52萬億人民幣…

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:較4Q24增加43只,整體規模提升834億人民幣

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:1Q25(除QDII)新發基金規模爲682億元,較4Q24新發408億元有所增加

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:主動偏股型基金1Q25新發基金規模爲124億元,較4Q24新發115億人民幣小幅擡升

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:截至1Q25,可投港股基金數量3,890只,總規模2.5萬億人民幣…

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:…較4Q24增加105只,整體規模也提升2,426億人民幣

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:內地公募港股持倉持續提升,1Q25港股持倉佔比達到36.9%,較4Q24的30.5%進一步上升

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:1Q25主動偏股型公募基金港股持倉4,084億人民幣,佔基金股票持倉提升至30.8%

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:截至4Q24,內地公募基金持股市值佔整體南向的比例爲15.3%...

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:…較去年四季度的14.6%有所提升

注:數據截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

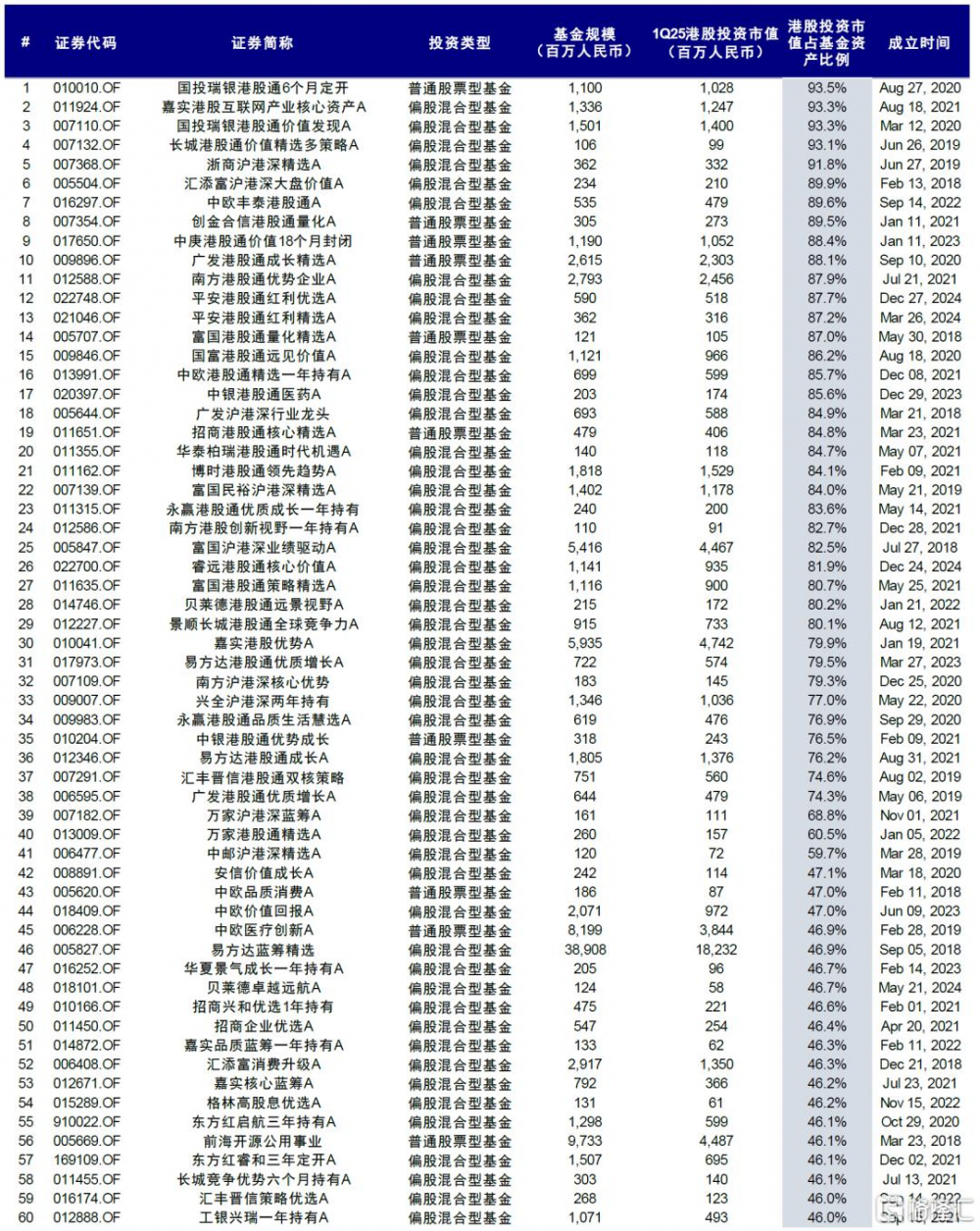

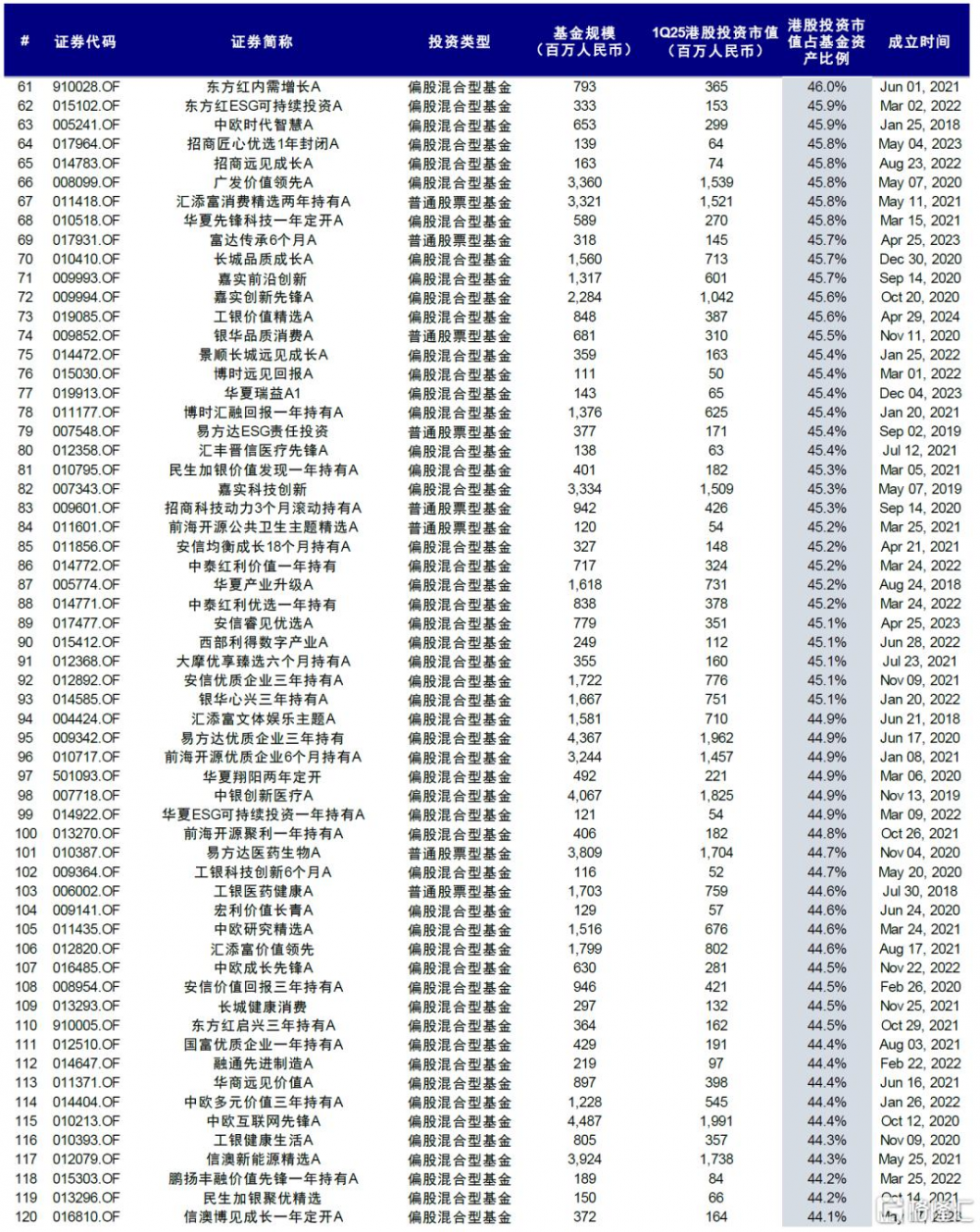

圖表:港股持倉市值佔比前120只大陸主動偏股型公募基金(1/2)

注:基於Wind一致預期;基金規模截至2025年3月31日 資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:港股持倉市值佔比前120只大陸主動偏股型公募基金(2/2)

注:基於Wind一致預期;基金規模截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

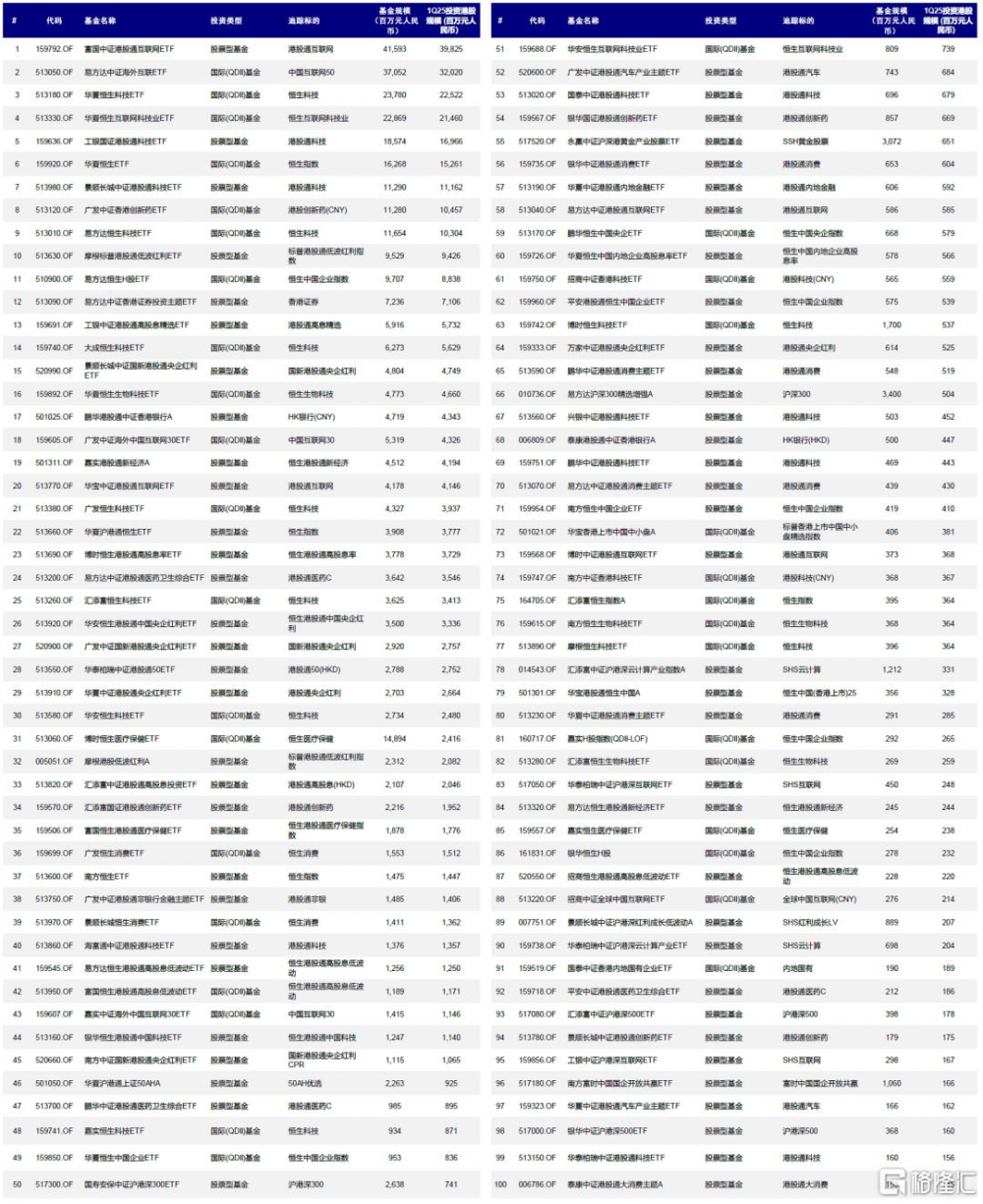

圖表:內地可投資港股的ETF及指數基金產品一覽

注:基於Wind一致預期;基金規模截至2025年3月31日資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:繼3月內地可投港股ETF資金淨流入創歷史新高後,4月這一數字更是達到了接近350億元

資料來源:Wind,中金公司研究部

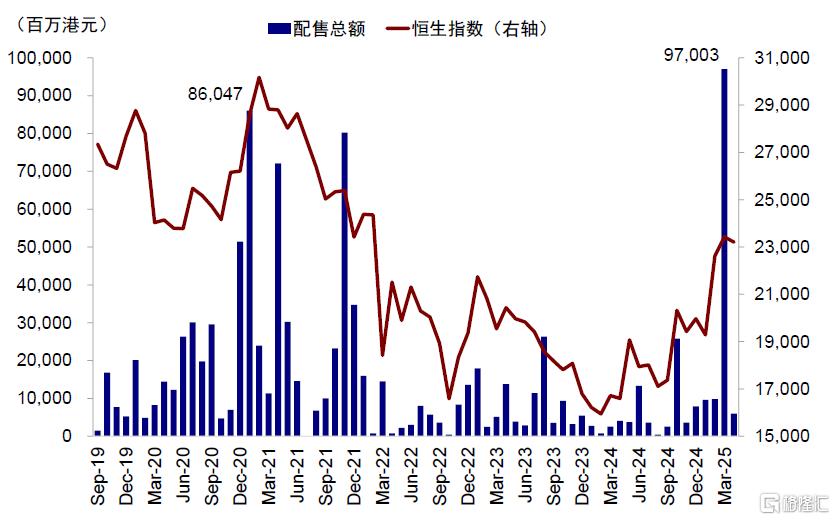

圖表:3月港股配售金額同樣創歷史新高

資料來源:Wind,中金公司研究部

行業配置:互聯網與半導體最受青睞,能源與公用事業下滑最多,個股集中度提升

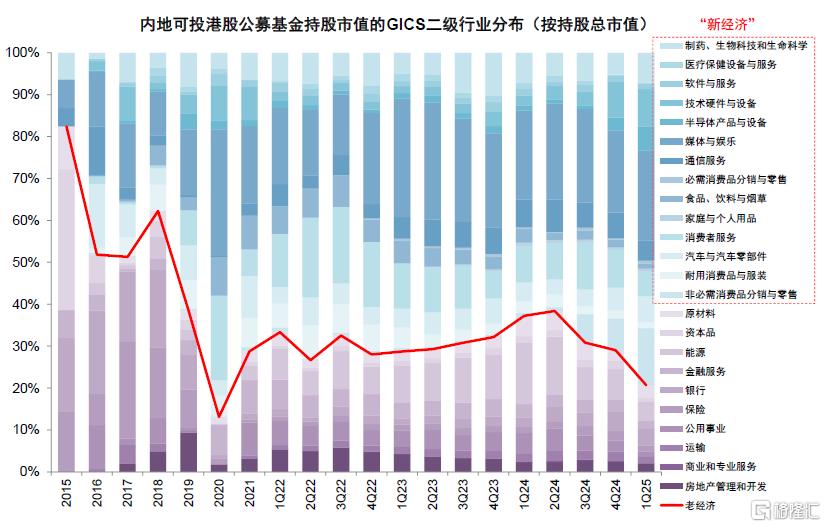

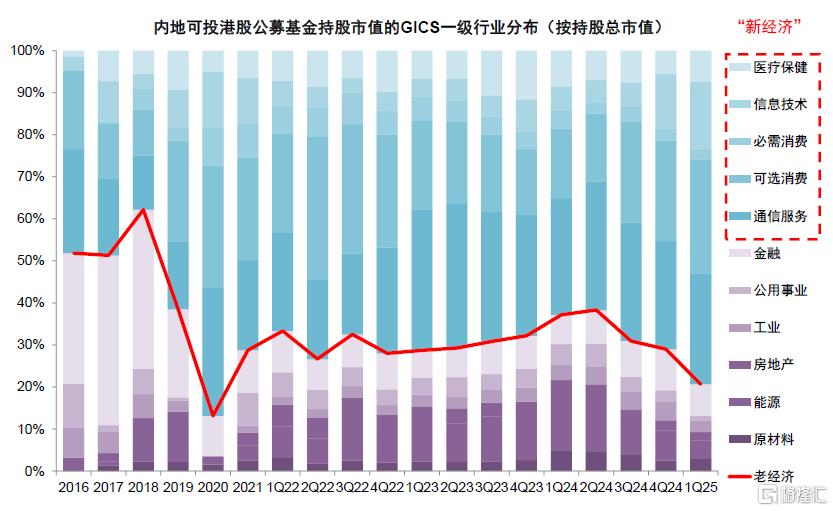

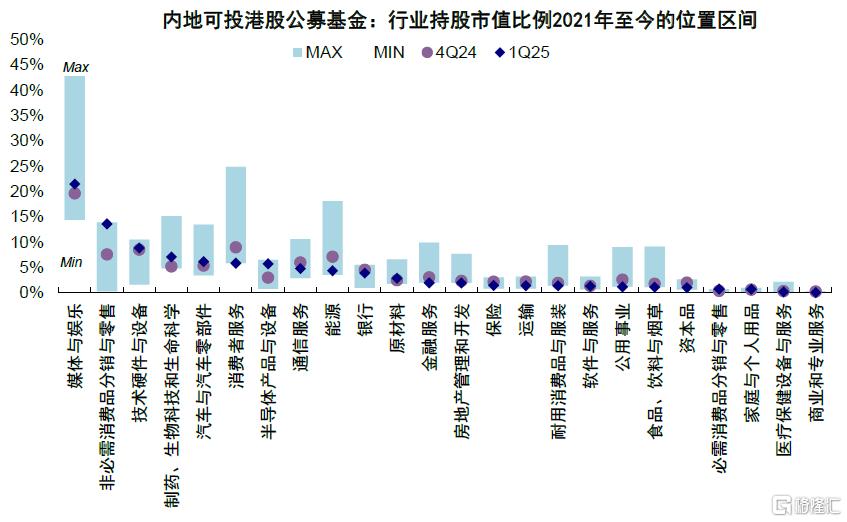

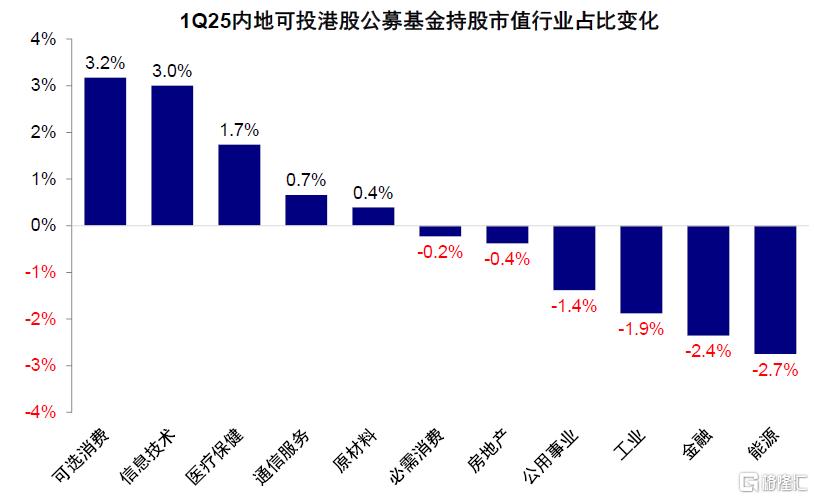

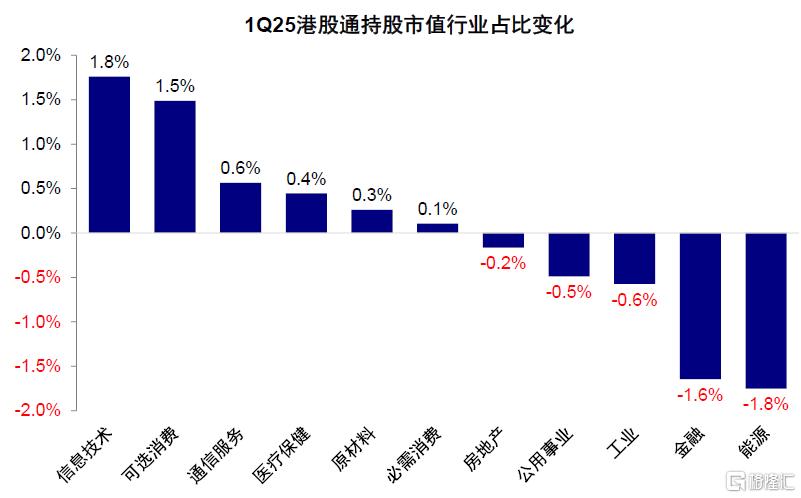

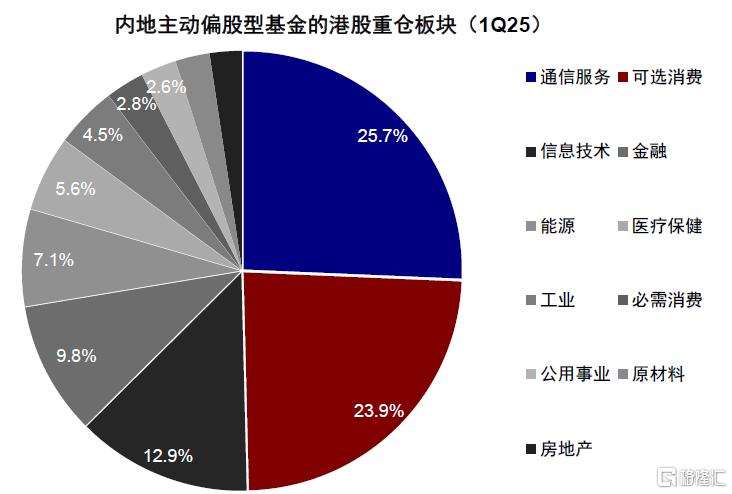

可選消費與半導體等提升最多,相反能源與公用事業明顯下滑。對比去年四季度,老經濟持倉佔比從29.0%進一步降低至20.7%,回到2020年底水平。同期,新經濟持倉佔比提升至近80%。細分看,電商互聯網、半導體產品與設備、制藥與生物科技,媒體娛樂持倉佔比提升靠前。相反,消費服務、能源與公用事業降幅最大。從絕對持倉水平來看,媒體娛樂、可選消費零售、技術硬件與設備等持倉最高;商業和專業服務、醫療保健設備,必需消費等持倉比例較低。相比自身歷史水平,可選消費零售、半導體產品與設備等板塊已處於歷史高位;相反,消費者服務、能源與金融服務等則處於歷史低位。

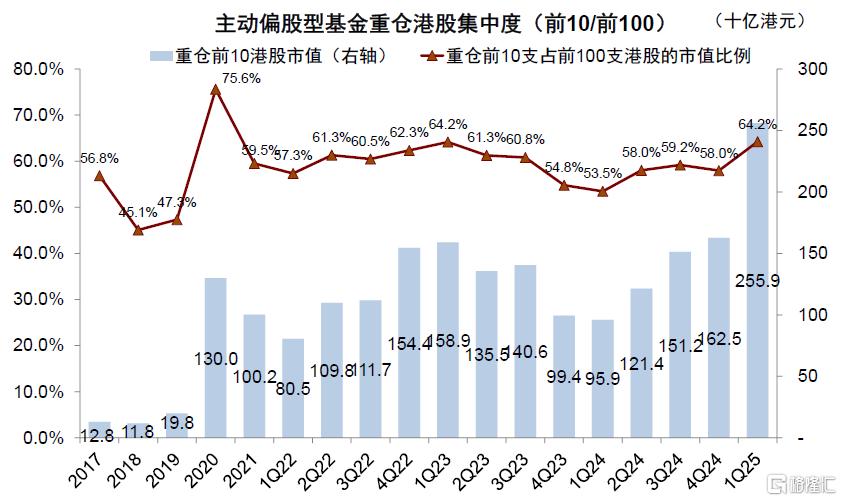

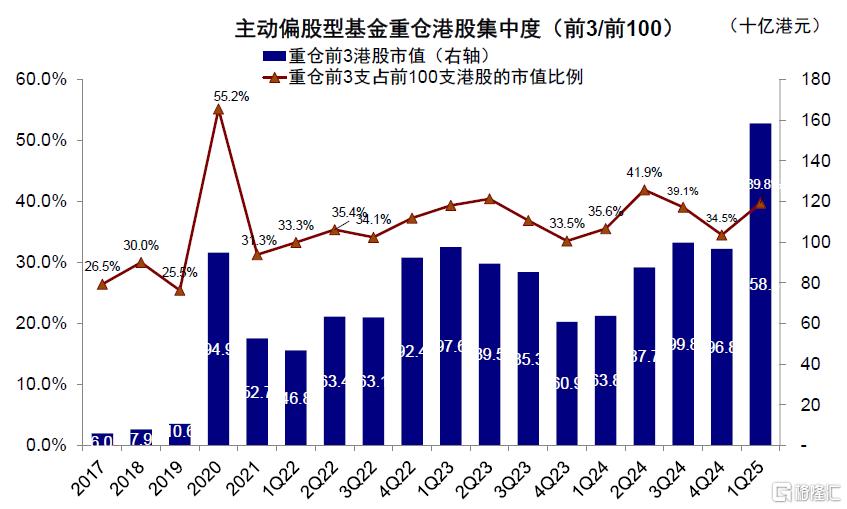

個股層面,頭部集中度明顯提升;騰訊、阿裏與中芯國際等最受青睞,但中海油與美團下滑明顯。一季度內地公募基金重倉騰訊、阿裏巴巴與中芯國際,無論是在持有基金數還是市值均增加最多;相反,美團、中海油與舜宇光學科技等則減少最多。重倉持股層面,阿裏巴巴與中芯國際也取代美團和小米進入前三大重倉股行列。相比去年底,持有阿裏巴巴、騰訊、中芯國際以及泡泡瑪特的基金數量上升最多,持有美團、中海油、比亞迪電子與中國神華等的基金數量明顯減少。此外,重倉股集中度在一季度明顯提升,前3大重倉股佔前100只重倉股市值39.8%,較四季度提升5.3個百分點,前10大重倉股佔前100只重倉股市值也從四季度的58.0%上升至64.2%。

圖表:新經濟是整體內地公募基金配置港股的主要偏好,持股佔比由4Q24的71.0%大幅攀升至79.3%

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:內地可投港股公募基金持股市值GICS一級行業分布(按持股總市值)

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:可選消費零售與半導體等板塊處於2021年以來配置高位;消費者服務與能源等則處於低位

資料來源:Wind,中金公司研究部

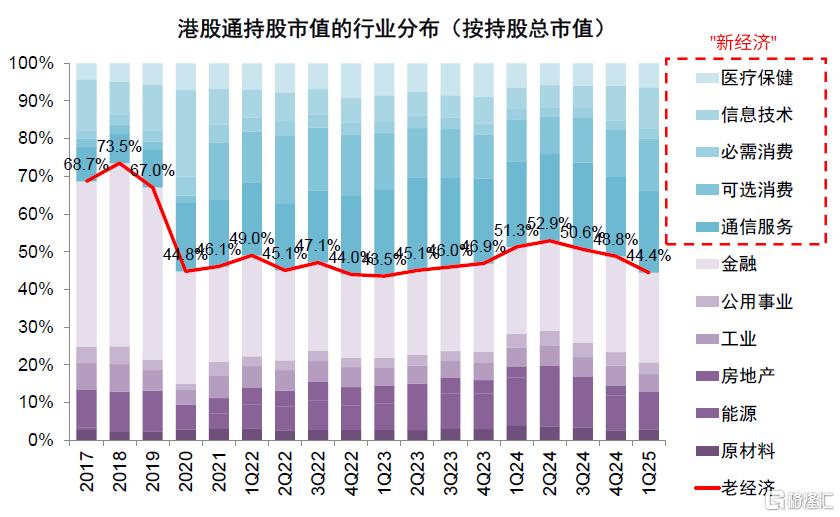

圖表:在南向資金整體持股結構中,1Q25老經濟佔比從48.8%下滑至44.4%

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:1Q25可選消費與信息技術板塊佔公募港股投資行業比重大幅上升,但能源與金融等佔比下滑

資料來源:Wind,中金公司研究部

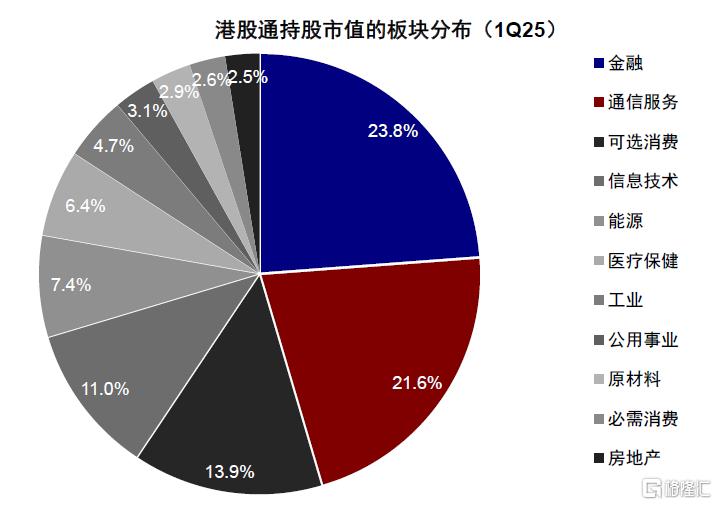

圖表:1Q25南向資金最青睞信息技術與可選消費板塊,而能源與金融等老經濟佔比回落較多

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:1Q25前10大港股持倉市值佔前100只重倉港股市值的64.2%,較4Q24提升6.2個百分點

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:前3只重倉股持倉市值1,584億港元,佔前100只重倉港股市值39.8%

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:1Q25內地主動偏股型公募基金持港股市值最高的三個板塊分別爲通信服務、可選消費和信息技術

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:港股通持股行業中,金融與通信服務佔比保持最高

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:1Q25南向資金流入流出最多的個股(基於互聯互通十大活躍個股)

資料來源:Wind,中金公司研究部

前景展望:南向流入還有多少空間?年內相對確定增量約2,000-3,000億港元,個人投資者易受趨勢影響

南向資金3月以來成爲主力,年內相對確定增量約爲2,000-3,000億港元。今年以來南向累計流入6,041億港元,日均流入(82.8億港元)已是去年全年的近2.5倍(2024年全年流入8,078.7億港元,日均34.7億港元)。若維持當前速度,今年總量可能要接近兩萬億港元,可能並不現實。我們在3月中旬發布的《南向流入還有多少空間?》曾做了詳細梳理,結合公募最新數據,在可測算部分中,公募與保險等機構的“子彈”可能並沒有想的那么多。截至一季度,主動偏股基金港股持倉已經達到30.8%的歷史新高,假設年內比重提升至35-40%(基金名稱不帶“港股”的最高投資比例不得超過50%),考慮到當前主動偏股型基金1.5萬億元的整體規模,後續空間約750-1,500億港元。險資部分,假設權益佔其資金比例提升至15%且港股佔權益比例提升至20%,同樣考慮新增保費,我們預計年內有望帶來約1,500-2,000億港元的增量資金。

不過本輪南向大舉流入的過程中,ETF資金的流入非常強勁。內地可投港股ETF的資金淨流入在3月創下234億元的紀錄後,四月至今更是接近350億元,這背後可能存在不少個人投資者通過ETF配置港股的身影。然而個人與其他交易型的流入受情緒與趨勢的驅動很強,歷史上也多次出現“追漲殺跌”的情況,因此較難准確測算。綜合以上,我們整體測算下來後續年內相對確定的南向增量約爲2,000-3,000億港元,全年累計流入8,000-10,000億港元左右。另外,需要特別指出的是,盡管南向資金大舉流入的確使得南向投資者在部分時期與局部存在“邊際定價權”,但面對借券賣空,以及南向無法參與而供給卻可以無限的“閃電配售”(3月港股配售規模高達970億港元創歷史記錄),是難擁“絕對定價權”的,因此當市場過於強調定價權來支撐樂觀觀點時,可能意味着情緒已經相對亢奮。

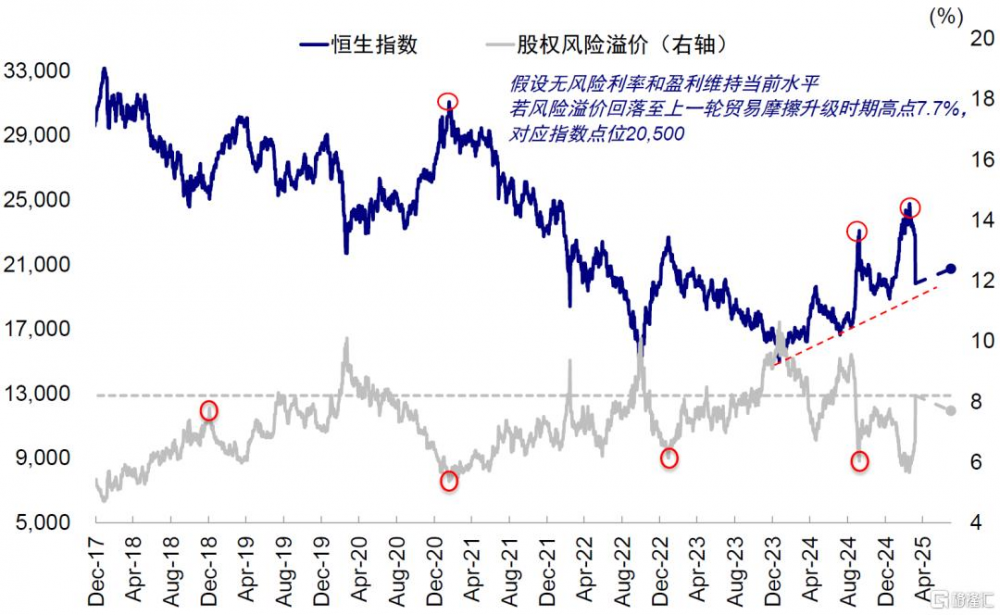

對市場而言,我們在關稅風險开啓後,測算恆指在20,500點計入了與2018年底相當的悲觀情緒,如果沒有新增風險,可能在這一位置震蕩(《“對等關稅”的衝擊會有多大?》),回過來看也的確如此。隨着關稅不斷加碼已經進入“非理性”階段,市場已經對關稅本身的數字逐漸“脫敏”,更多轉向對增長的實質影響,而這又將與後續的談判進展與國內政策對衝力度息息相關。如果關稅談判沒有進展導致關稅維持在145%的高位,同時財政政策對衝力度弱於預期,或拖累港股盈利下滑10個百分點到負增長7%。據此,我們測算,1)基准情形下,不考慮盈利下修影響,對應恆指20,500點;2)積極情形下,市場情緒修復至關稅衝擊前水平,恆指重回23,000-24,000點。3)悲觀情形下,盈利增速降至-7%左右,對應恆指18,000-19,000點左右。

具體操作上,如果投資者在此前倉位已經明顯下調或者挪至分紅板塊,那么在這一點位即可分批低吸;但如果倉位和成本都較高,可以多留一些緩衝空間,以應對潛在盈利下調壓力。板塊上,1)有科技敘事支持且對出口敞口較小的互聯網科技仍是主线,可與分紅資產互相輪動。2)對余下泛消費和順周期部分,更依賴宏觀政策和整體槓杆修復,如果財政能夠對衝,內需相關的順周期板塊會有更好的機會。3)此外,出口相關板塊敞口更大,來自美國收入佔比更高的家電、電子設備、海運等需關注關稅進展。

圖表:2018年底,恆指風險溢價7.7%,對應恆指20,500左右

資料來源:Bloomberg,Wind,中金公司研究部

注:本文摘自中金公司2025年4月28日已經發布的《公募买了多少港股?》;劉剛,CFA 分析員 SAC 執證編號:S0080512030003 SFC CE Ref:AVH867、張巍瀚 分析員 SAC 執證編號:S0080524010002 SFC CE Ref:BSV497

標題:公募买了多少港股?

地址:https://www.iknowplus.com/post/215920.html