美債期限溢價的上行壓力有多大?

摘要

在軟着陸預期持續增強和油價持續攀升的背景下,長端美債利率持續上行,加劇了風險資產價格的波動。在美聯儲最後一次加息“靴子”落地前,美債利率還會持續創新高嗎?在聯邦基金利率進入“higher”區間後,美債利率會呈現何種形態:趨勢下行、高位震蕩還是趨勢上行?在美聯儲开啓降息之後,長端美債利率的中樞是更高還是更低?

熱點思考:美債期限溢價的上行壓力有多大?

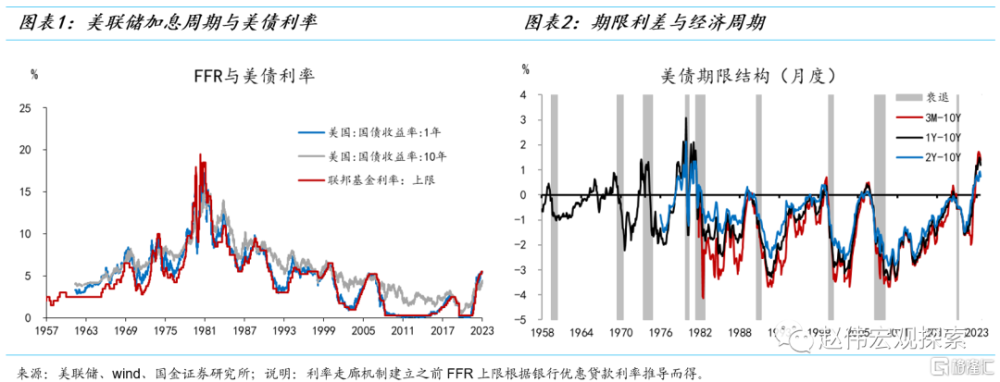

截止到9月22日,1年期、10年期和30年期美債利率分別爲5.5%、4.4%和4.5%,均接近美聯儲本輪加息周期的高點,也分別爲2001年1月、2007年11月和2011年4月以來的高點。如果“期限利差倒掛指示經濟衰退”的經驗法則失效了,那么期限利差將以何種方式回歸常態:再通脹壓力引發長端利率上行,還是等到美聯儲降息?

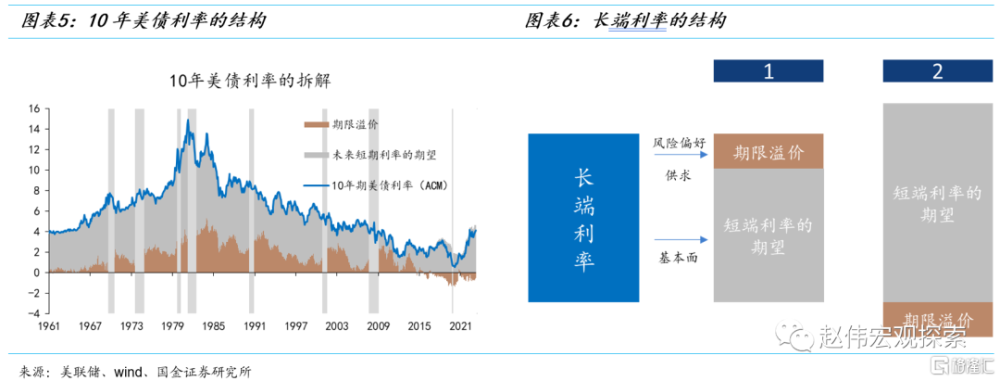

長端美債利率可拆解爲兩個部分:未來名義短端利率的期望和期限溢價。所謂期限溢價,是對投資者持有長期債券的風險的補償。一般而言,期限溢價爲正,但當持有長期債券“利大於弊”時,投資者也可能接受一個負的期限溢價。截至目前,期限溢價(term premium)目前仍是長端美債利率的拖累項(-52bp)。

期限溢價與風險偏好有關,經濟周期、通貨膨脹及美聯儲政策的不確定性都是關鍵因素。期限溢價具有明顯的逆周期性:在經濟衰退區間明顯上行,擴張區間趨於下行,與失業率具有明顯的正相關性。期限溢價與投資者對未來經濟運行的預期的分歧(如貨幣政策不確定性)正相關,如2013年“縮減恐慌”期間,期限溢價(與MOVE指數)明顯上行。

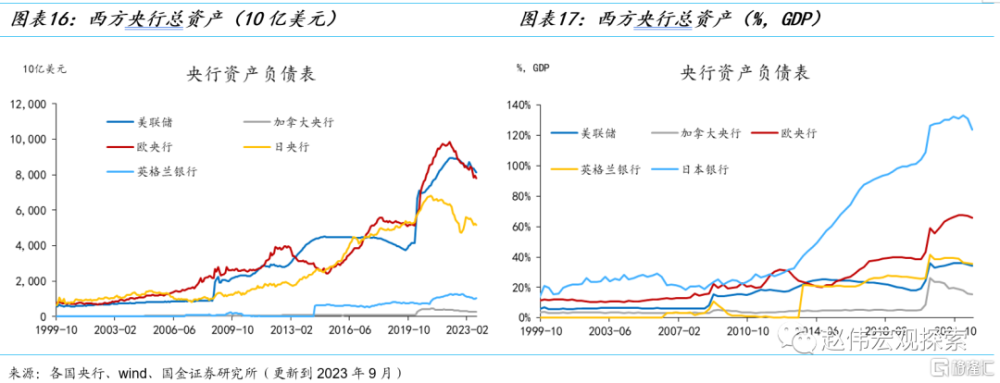

美債期限溢價還與國債的供求關系有關。2008年大危機之後,以美聯儲爲代表的西方央行大幅擴表,使得全球流動性“過剩”,“制造”了安全資產的短缺。2015年初以來,10年美債期限溢價進入負值區間,則與歐央行、日央行擴表有直接關系。此外,以“巴塞爾Ⅲ”爲代表的金融強監管及金融機構內部風控的加強都增加了安全資產的需求。

我們認爲,在中期內,美債期限溢價趨於轉正,成爲長端美債利率的拉動項。風險溢價方面,通脹中樞的上行或波動率的提升在一定程度上已經成爲市場共識,大概率增加經濟和貨幣政策的不確定性(相比2008年以後長期零利率而言)。投資者要求的風險溢價也會相應提高。

美債的供求關系也出現了系統性轉變:供給方面,聯邦政府赤字率的中樞或明顯擡升;需求方面,在重回零利率之前,央行或難成爲美債的邊際購买者;在期限利差倒掛、收益率轉負和股債相關性由負轉正的背景下,銀行、養老金等機構投資者配置長端美債的需求趨於下行;逆全球化伴隨着“去美元化”,海外配置美債的需求或也將趨於下行。

風險提示

俄烏战爭持續時長超預期;穩增長效果不及預期;疫情反復。

報告正文

一、熱點思考:美債期限溢價的上行壓力有多大?

在軟着陸預期持續增強和油價持續攀升的背景下,長端美債利率持續上行,壓制全球風險資產價格。在美聯儲最後一次加息“靴子”落地前,長端美債利率還會持續創新高嗎?在聯邦基金利率進入“higher”區間後,長端美債利率會呈現何種形態:趨勢下行、高位震蕩還是趨勢上行?在美聯儲开啓降息之後,長端美債利率的中樞是更高還是更低?長期而言,美國經濟是否真的從疫情前的“三低”(低增長、低通脹和低利率)狀態轉變爲“三高”(高增長、高通脹和高利率)狀態?

(一)長端美債利率的形成及其結構:“期限溢價”仍是長端美債利率的拖累項

截止到9月22日,1年期、10年期和30年期美債利率分別爲5.5%、4.4%和4.5%,均接近美聯儲本輪加息周期的高點,也分別爲2001年1月、2007年11月和2011年4月以來的高點。期限利差(10y-3m、10y-1y、10y-2y)均爲上世紀80年代初以來的高點。如果說這一次“期限利差倒掛指示經濟衰退”的經驗法則失效了,那么期限利差將以何種方式回歸常態:再通脹(reflation)壓力引發長端利率上行,還是等到美聯儲降息?

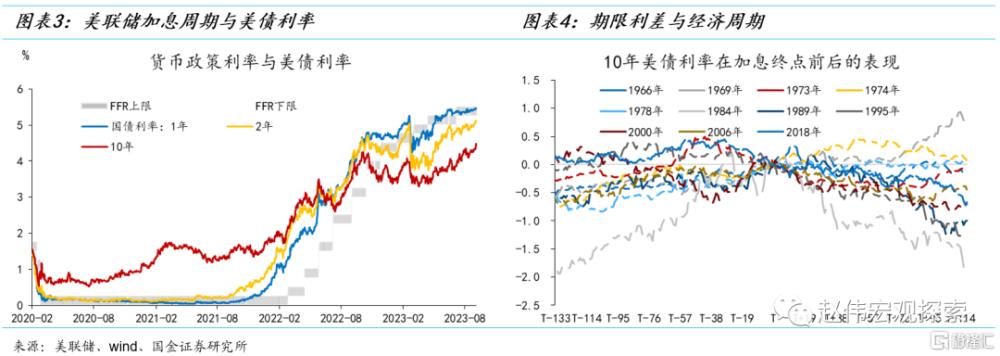

復盤1958年來美聯儲12次加息區間10年美債收益率的形態可知,這一次10年美債利率的(前)高點出現的“太早了”,目前仍然“太低了”。一方面,在8月中旬10年美債利率創新高之前,2022年10月出現的4.34%爲10年美債利率的高點,以2023年7月(或11月)作爲加息的終點,兩者的時間間隔長達9個月(或13個月),遠遠超出了絕大多數領先場景中的1-2個月。8月中旬以來,這一“反常”現象得到了糾正——如果沒出現SVB破產事件,或許二季度就已經得到糾正了。但另一方面,4.5%的10年美債利率依然顯得“太低了”,10y-1y利差一度超過了150bp,超過了“第一次石油危機”時期,僅次於“第二次石油危機”時期,但這一次通脹水平遠低於上世紀70年代。

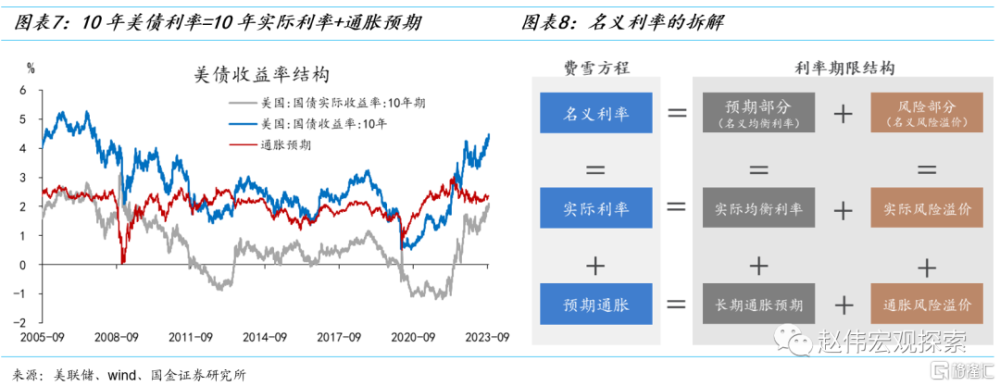

理論上,可將10年美債利率拆解爲未來短端利率的期望和期限溢價(term premium)。所謂期限溢價,是對投資者持有長期債券的風險的補償。一般而言,期限溢價爲正,但當持有長期債券“利大於弊”時,投資者也可能接受一個負的期限溢價。實踐中常見的另一種拆解方式是:名義利率等於實際利率和通脹預期。以2022年3月美聯儲加息爲界限,此前(名義)10年美債利率上行的主要貢獻是通脹預期,此後主要是實際利率。所以,也可以將10年美債利率拆解爲:通脹預期、對未來實際短端利率的期望和期限溢價。

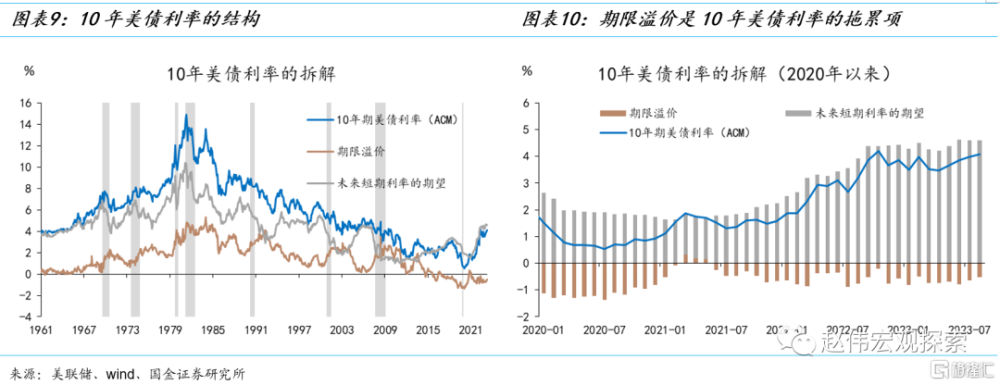

對短端利率的期望是長端利率的主要貢獻項,兩者的波動較爲一致(2008年大危機之後有過一段時間的背離)。期限溢價是當前長端美債利率的拖累項。1961年至今,10年美債期限溢價整體呈現出“倒V”形態,上世紀60年代前半期的中樞接近於0,而後從60年代下半頁开始上行,並在80年代中期達到峰值而後下行,並從2016年初开始持續運行於負值區間(2021年3-6月暫時轉正)。截止到2023年8月,10年期限溢價爲-52bp,相比疫情期間的低點(-130bp)上行近80bp,相比加息區間的低點(-87bp,2022年7月)上行35bp。關鍵問題是:期限溢價是否會轉正?

(二)美債“期限溢價”的波動及歸因:風險偏好與供求關系是兩大決定因素

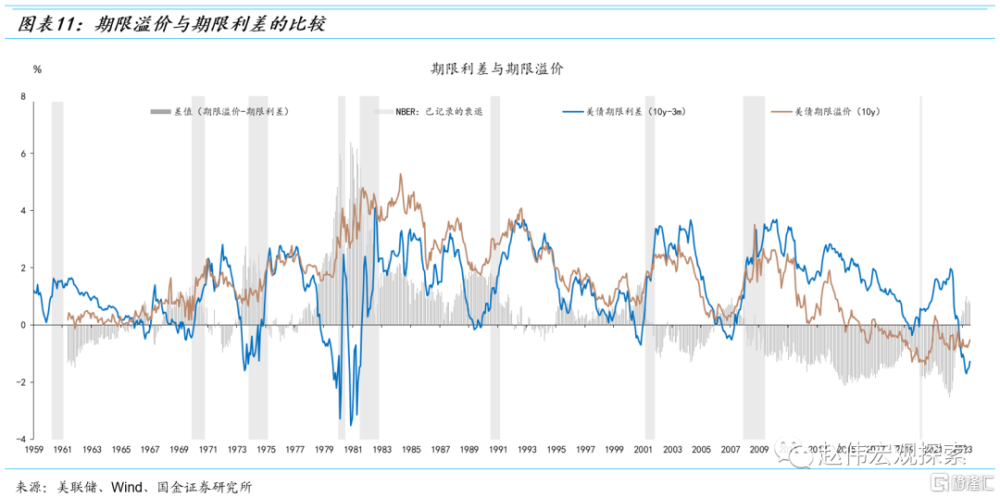

期限溢價不可觀測,需要借用模型進行估計。它與期限利差(term spread)相關,但不完全等價——前者等於長端利率減去短端利率在未來一段時間的加權(時間加權),後者等於長端利率減去短端利率。兩者顯著正相關,在經濟衰退區間趨於上行,擴張區間趨於下行,但大小關系具有時變特徵。例如20世紀期限溢價絕大多數時間都大於期限利差,本世紀則爲負,2022年12月以來再次轉正。

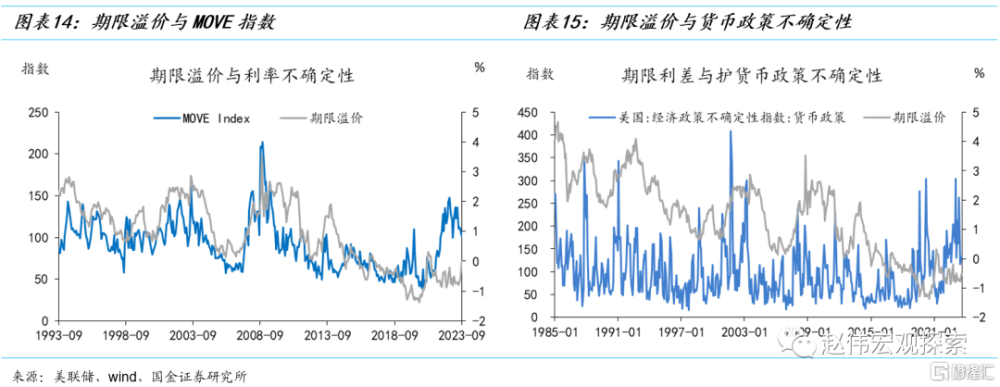

期限溢價主要取決於風險偏好和特定期限債券的供求關系。風險溢價方面,經濟周期、通貨膨脹及美聯儲政策的不確定性都是關鍵因素。期限溢價具有明顯的逆周期性:在經濟衰退區間明顯上行,擴張區間趨於下行,與失業率具有明顯的正相關性。期限溢價與通貨膨脹的長期趨勢類似,80年代以來期限溢價的下行與“大緩和”時代的背景有關。

風險來源於不確定性,風險溢價與不確定性高度相關。經驗上,期限溢價與投資者對未來經濟運行的預期的分歧正相關。美林期權波動率指數(MOVE)是美林(Merrill Lynch)設計的、基於市場的方法估計的未來利率走勢的不確定性。MOVE值越高,表明交易者愿意支付更多的溢價來防範利率的意外變動。期限溢價和MOVE指數正相關,這與不確定性和風險增加會提高期限溢價的觀點一致。例如,2013年“縮減恐慌”(taper tantrum)期間,期限溢價和MOVE指數在顯著增加,且幅度類似。但本次加息期間,期限溢價上行幅度顯著小於MOVE指數。

如同一般商品,國債的價格(即利率)也是由供求關系決定的。需求側而言,2008年大危機之後,以美聯儲爲代表的西方央行大幅擴表,使得全球流動性“過剩”,“制造”了安全資產(safe asset,以美國國債爲代表)的短缺,無風險利率系統性下行就是這一事實的表徵。2015年初以來,10年美債期限溢價進入負值區間,則與歐央行、日央行擴表和實施負利率有直接關系。此外,以“巴塞爾Ⅲ”爲代表的金融強監管及金融機構內部風控的加強都增加了安全資產的需求。

(三)美債“期限溢價”的上行壓力有多大?美債供求視角

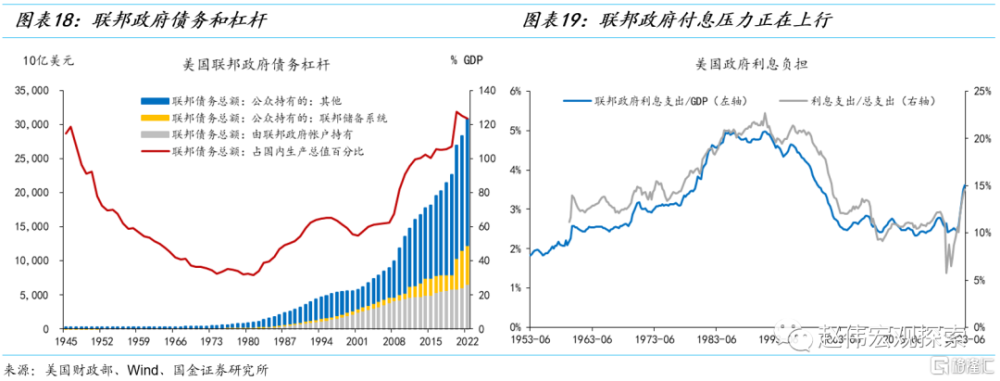

新冠疫情衝擊之後,美國聯邦政府財政赤字和槓杆率大幅上行,目前槓杆率已經超過二战結束後的峰值。短期而言,債務的還本付息壓力是聯邦政府的一個挑战,這既包括存量債務的“滾續”(rollover),也包括赤字再融資。因爲,大通脹終結了大流行之前的“零利率/負利率時代”。2022年3月以來,美聯儲“快進式”地加息迅速擡升了短端融資成本。即使美聯儲暫停加息,短端利率仍將位於高位一段時間。在經濟保持韌性和通脹存在二次反彈風險的情況下,長端利率也將維持高位震蕩狀態[1]。所以,整個利率曲线較疫情前都明顯擡升。在利率維持高位期間,所有新拍賣債務都將按市場利率定價——無論是用於滾動到期債務,還是爲當期赤字融資。

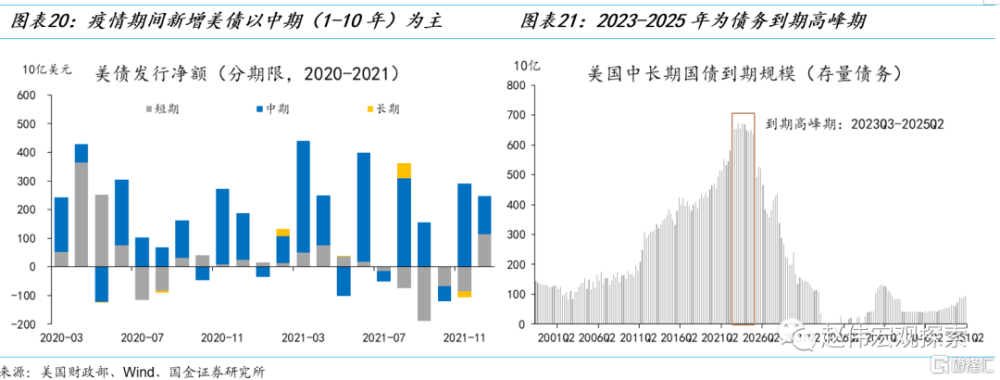

截止到8月中旬,聯邦政府總債務規模已經上升到了32.7萬億(含政府內部持有的債務),佔GDP的比重約120%,相比疫情前增加了15個百分點以上(2019年爲107%,2007年爲63%),處於二战結束以來的歷史性高位(1946年爲119%)。2020-2021年,美國財政部新增債務以中期(1-10年)爲主的。對應地,2023Q3-2025Q2是中長期債務到期的高峰期,每個季度到期的中長期債務規模均在6,000-7,000億區間。屆時,財政部將不得不以高息債務替換低息債務。

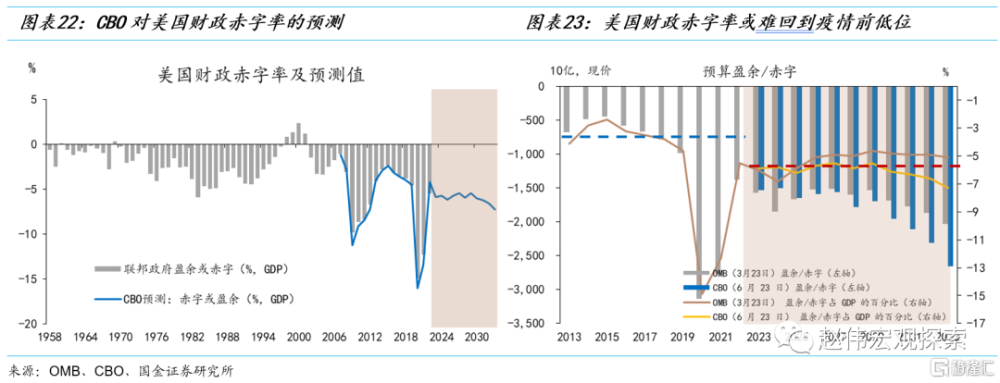

除了存量債務的“滾續”壓力之外,更高中樞水平的財政赤字率是另一重壓力。據美國國會預算辦公室(CBO)和預算管理辦公室(OMB)的估計[1],未來10年左右,聯邦政府赤字率基本位於-5%至-6%區間,明顯高於2015-2019年的均值(-3.5%)。財政收支狀況能否改善,一方面取決於財政乘數[2](支出的效率)和經濟增長水平;另一方面則取決於拜登政府增稅法案能否落地;此外還取決於無風險利率走勢。綜合而言,短期內,美國財政的收入和支出兩端都有壓力,赤字率易上難下。

[1] CBO和OMB的估計都是建立在特定的基本面假設條件下的。

[2] 參考報告:《美國財政赤字與通脹粘性——被低估的中期通脹風險》

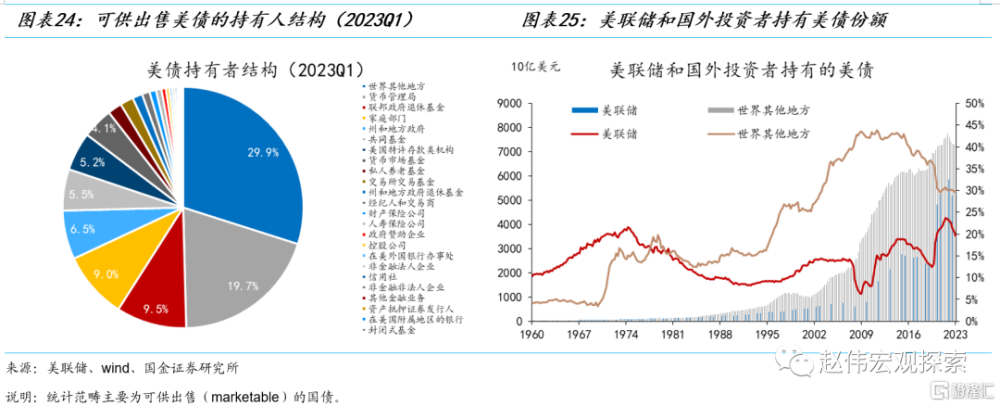

從美債的持有者結構來看,外國投資者、美聯儲(貨幣管理局)、聯邦政府退休金和家庭部門爲前4大持有者,截止到2023年1季度,合計佔比68%。其中,外國投資者持有美債的份額爲30%,美聯儲20%,退休金和家庭部門各佔9.5%和9%。

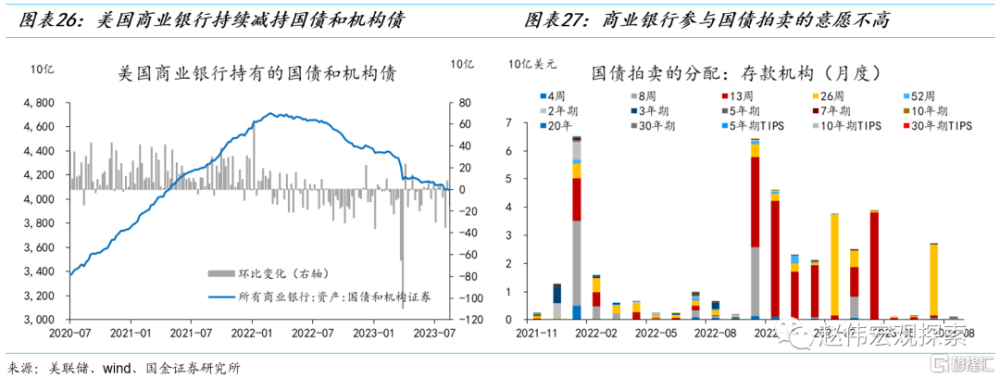

趨勢上看,2008年以來,外國投資者持有的份額趨於下行,峰值接近45%。短期內,由於縮表計劃仍在推進,美聯儲持有的份額仍將維持下行態勢。今年初以來,居民部門爲美債主要淨購买方,一季度增持了5,000億,但居民部門購債行爲的不確定性較高,是需求不穩定性的來源。在期限利差持續倒掛和資本利得轉負的背景下,以商業銀行爲代表的市場機構也在持續減持美債。綜合而言,美債需求側的壓力同樣是易上難下。

綜合而言,我們傾向於認爲,在中期內,美債期限溢價趨於轉正,從長端美債利率的拖累項變爲拉動項。風險溢價方面,通脹中樞的上行或波動率的提升在一定程度上已經成爲市場共識,這也必然增加貨幣政策的不確定性(相比2008年以後長期零利率而言)。美債的供求關系也出現了系統性轉變:供給方面,聯邦政府財政赤字率的中樞或明顯擡升;需求方面,在重回零利率之前,央行或難成爲美債的邊際購买者;在期限利差倒掛、收益率轉負和股債相關性由負轉正的背景下,銀行、養老金等機構投資者配置長端美債的需求趨於下行;逆全球化在一定程度上伴隨着“去美元化”(美國貿易逆差收窄,離岸美元供給減少),外國官方配置美債的需求或也將趨於下行。

風險提示

1、 俄烏战爭持續時長超預期。俄烏雙方陷入持久战,美歐對俄制裁力度只增不減,滯脹壓力加速累積下,貨幣政策抉擇陷入兩難境地。

2、 穩增長效果不及預期。債務壓制、項目質量等拖累穩增長需求釋放,資金滯留在金融體系;疫情反復超預期,進一步抑制項目开工、生產活動等。

3、 疫情反復。國內疫情反復,對項目开工、线下消費等抑制加強;海外疫情反復,導致全球經濟活動、尤其是新興經濟體壓制延續,出口替代衰減慢。

注:本文爲國金證券2023年09月24日研究報告《美債期限溢價的上行壓力有多大?》,分析似:趙偉S1130521120002、陳達飛S1130522120002、趙宇S1130523020002

標題:美債期限溢價的上行壓力有多大?

地址:https://www.iknowplus.com/post/35872.html