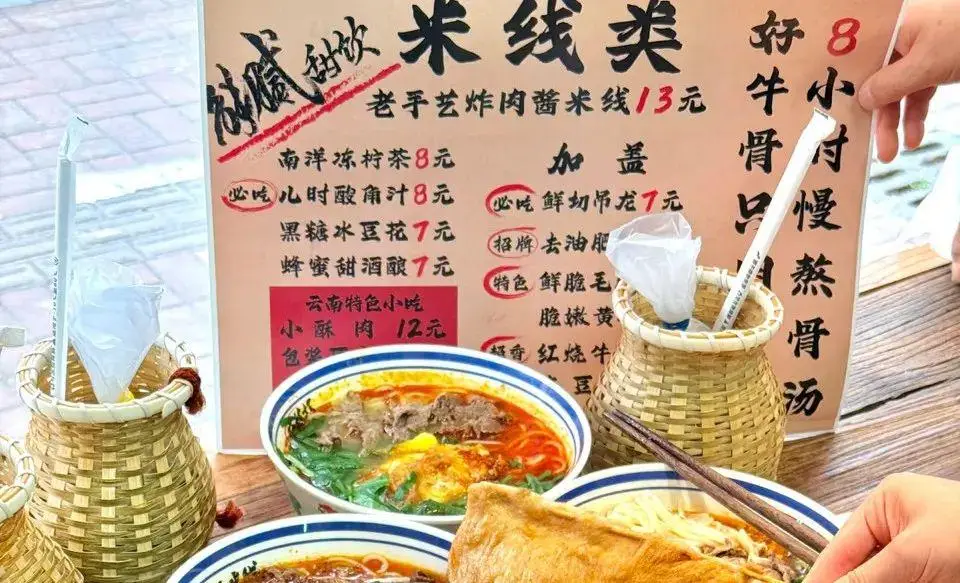

當家產業——鹹豐村民袁利武一坡藤茶撐起自家還幫了他們家

鹹豐縣豔紅茶葉種植專業合作社村民忙着採藤茶。鹹豐通聯記者 曹徵服 攝

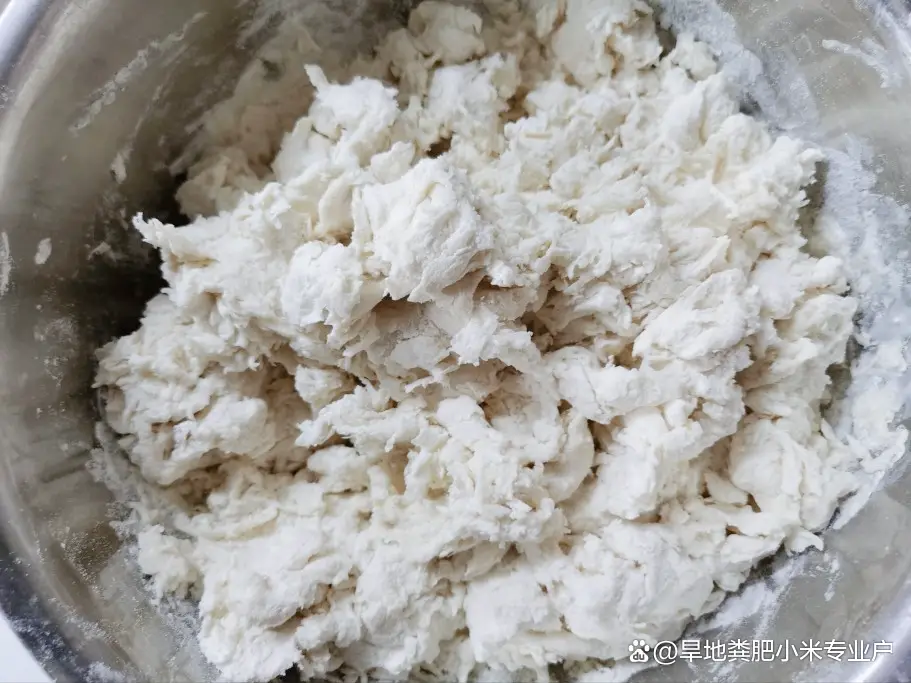

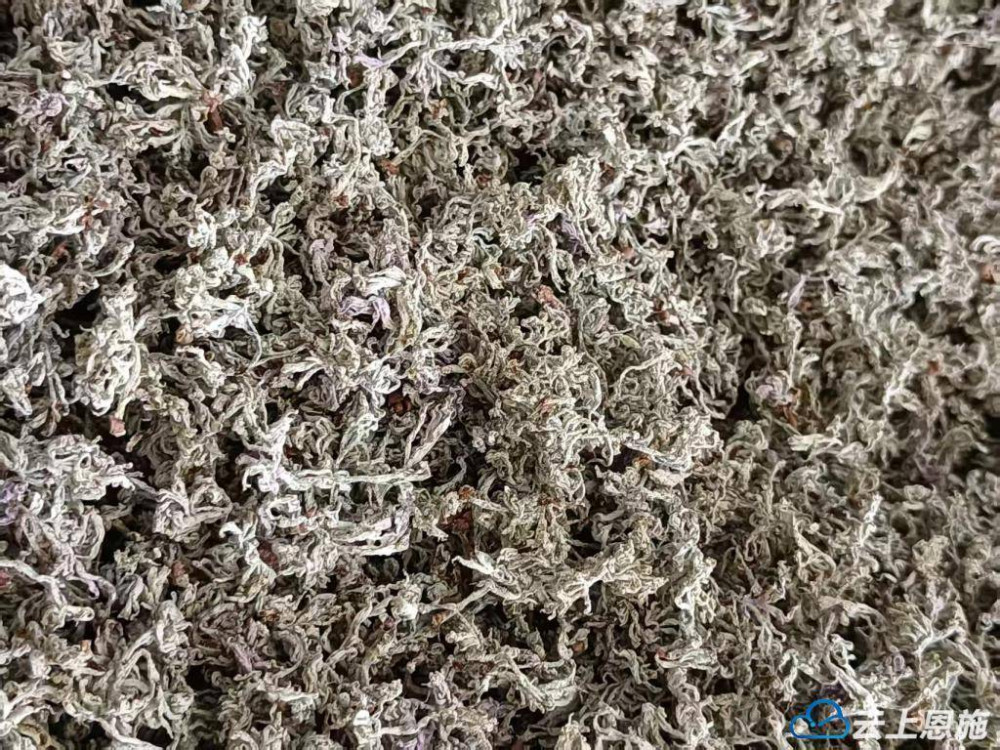

藤茶鮮芽。鹹豐通聯記者 曹徵服 攝

雲上恩施報道(鹹豐通聯記者 曹徵服)4月20日,谷雨。

谷雨是二十四節氣中的第6個節氣,春季的最後一個節氣。谷雨這一節氣名稱源自古人“雨生百谷”之說,反映出了節氣的農業氣候意義。谷雨時節,在中國南方地區,往往开始明顯多雨;在北方地區,則是“終霜”的象徵。

谷雨這天,天剛蒙蒙亮,鹹豐縣坪壩營鎮土司壩村村民袁利武便駕車外出,去接周邊的鄉親來採藤茶。

藤茶雖然名號中有“茶”,但卻不是茶。它是葡萄科植物大葉蛇葡萄Ampelopsis megalophylla Diels et Gilg的枝葉。藤茶中含有多種微量元素,以及黃酮類、黃酮醇類、異黃酮類、黃烷酮類等黃酮類化合物,具有保護心血管、抗氧化、護肝、解酒等作用,因而,它既是一種健康飲品,也是一味中藥。

袁利武的藤茶種植基地位於土司壩村一個小地名叫巖上的地方。地名雖然叫巖上,但那一坡藤茶卻是種在巖下的,位於巖下的一面坡地上。一坡藤茶,總面積106畝,除了他自家的1畝耕地,其余105畝都是租賃的其他村民的土地。

鹹豐縣豔紅茶葉種植專業合作社村民忙着採藤茶。鹹豐通聯記者 曹徵服 攝

鹹豐縣豔紅茶葉種植專業合作社村民忙着採藤茶。鹹豐通聯記者 曹徵服 攝

採摘藤茶,一年四季中,要忙春、夏、秋3個季節。藤茶萌發力強,可謂夜夜在萌芽,天天在生長。採摘一般從3月下旬开始,一輪接一輪,循環往復,直至秋後不再萌芽時才停息。採茶季,用工多。務工的村民全是本生產組和周邊其他3個生產組的人。爲趕工時,自藤茶基地投產以來,袁利武一直堅持駕車接送採茶工。這樣做,除了趕工時,還有一份業主對工人的體貼。袁利武說,距離藤茶基地較遠的工人,每天一來一往,要花個把小時。免費接送,省得他們步行趕時間。如今鄉村公路四通八達,接送他們往返,只是小菜一碟。

袁利武栽培藤茶,起步不早。他於2022年租賃耕地,扦插藤茶。2024年,藤茶初產。這之前,與鹹豐縣毗鄰的來鳳縣的藤茶產業已成大氣候,本縣坪壩營鎮其他村的藤茶產業也已成了氣候。這之前,袁利武還在本縣的一家企業務工,幹的是泵工。這之前,袁利武獨自務工,妻子冉豔紅在家照料兩位老人和兩名孩子,日子平平常常,只能說是過得去。但是,將來子女讀大學,以及成家立業,开銷多着呢!兩口子一盤算,趁着年輕力壯,精氣神足,幹脆拉個場子,創一番業。

幹啥好呢?

當袁利武、冉豔紅夫婦決定創業時,以坪壩營鎮爲主產區的鹹豐藤茶產業已經形成了種植、加工、銷售“一條龍”:種植戶產出的藤茶鮮芽,不愁銷路;加工企業的原材料,不愁來路;產品出山,不愁沒有客戶。夫婦倆一拍即合,種藤茶。沿着已經成形的大路走,即可避免走冤枉路,還可避免一不小心崴了腳。

萬事开頭難,必須一步步地踩穩當。

當時,袁利武自家能夠種植藤茶的土地有且只有1畝左右。種植1畝?只夠拿來“打湯喝”。必須規模化種植,才能吹糠見米。

武陵山中的鹹豐縣有11個鄉鎮(區),地理狀況是“八山半水分半田”。實行農村生產責任制,田土被承包到戶後,每家每戶的耕地都不多。居住在亞高山區域的農家,相對來說山大人稀,每家都有10畝、8畝耕地,但大多是坡地,地力貧瘠,且氣候偏寒,產出不多。居住在河谷、平壩的農家,雖有成片的稻田,且氣候溫和,產出頗豐,但人口稠密,人均只有幾分地。

袁利武、冉豔紅夫婦的家位於土司壩村的一座山坡上。當地大部分青壯年常年都在沿海一帶務工,因而,耕地撂荒現象突出。袁利武與本生產組的村民和周邊其他3個生產組的村民籤訂耕地租賃合同,租賃了105畝耕地。租賃的價格是每畝耕地每年200元,租期10年。雙方約定,具體執行的租賃費,參照周邊鄉鎮每年的標准,以及藤茶的市場行情,可酌情適當上浮,但每畝耕地每年200元,是保底價。

因租賃來的耕地大多處於撂荒狀態,長滿了雜樹雜草,且土壤嚴重板結,袁利武便採取用挖掘機挖、用牛犁和用人工挖“三結合”的方式,耕整土地。緊接着,便是起壟、覆膜、扦插藤茶。他先後從來鳳縣和本鎮墨池寺村买回藤茶枝條,批量扦插。

藤茶是藤本植物,匍匐生長。扦插枝條,其成活率不是一般地高,而是相當地高。幼苗時期,除草是件令人頭疼的事。鹹豐四季分明,雨熱同季,利於作物生長。當然,也利於雜草生長。藤茶苗期,從初春到秋後,至少要除5次草。壟上覆有地膜,雜草無從冒頭,但壟與壟之間的行間,有名的雜草和無名的雜草你不讓我、我不讓你,就像趕趟似的,你方破土,我已長苗,折騰得袁利武、冉豔紅夫婦夜間做夢都在扯草。

品質,是農產品的生命。給藤茶地除草,袁利武堅持不用除草劑。若用除草劑,看似除草效果好,看似事半功倍,但其殘留對土壤和作物以及農產品的危害,是觸目驚心的。因此,他起初一直奉行人工除草。人工除草,或用手扯,或用薅鋤薅,業主付出的是人力工錢,收獲的是優質的農產品和心滿意足的銷售收入。

壟上覆蓋地膜,壟與壟之間的行間蓋上覆草布,雜草便統統熄了火。鹹豐通聯記者 曹徵服 攝

科技改變生產,科技改變生活。隨着覆草布在農業生產中的運用,袁利武的藤茶基地的人工除草勞動,總算松了大勁。黑色的覆草布透氣、透光、透水,對土壤結構沒有不良影響。袁利武买來覆草布,把藤茶壟與壟之間的行間,蓋得嚴嚴實實。這樣一來,那些你方唱罷我登場的雜草,便統統熄了火。

鹹豐縣豔紅茶葉種植專業合作社業主袁利武(左一)正在過秤村民採摘的藤茶鮮芽。鹹豐通聯記者 曹徵服 攝

從藤茶基地創建到今天,袁利武、冉豔紅夫婦已投入數十萬元。其間,他們兩口子信守一個原則:絕不拖欠民工工資。整個生產過程中,不論是用挖掘機整地的記時工資,還是人工採茶的記件工資,袁利武都是事畢結账,絕不拖欠。當自有流動資金不足時,他總是提前到當地金融部門提錢——寧愿自己承擔貸款的本金和利息,也不讓辛勞的民工空手回家。

本生產組和周邊其他3個生產組的村民把各自的耕地出租給袁利武、冉豔紅夫婦,除了按年獲得穩定的租地收入,還於春、夏、秋3個季節獲得採茶的務工收入,可謂一舉兩得。時下,袁利武、冉豔紅夫婦經營藤茶產業,初見成效。可以說,正是土司壩村巖下的那一坡藤茶,在撐起了袁利武、冉豔紅夫婦的家的同時,還幫助其他村民也撐起了他們各自的家。

藤茶幹品。鹹豐通聯記者 曹徵服 攝

從事生產經營,必須講究師出有名。着眼長遠發展,袁利武注冊了鹹豐縣豔紅茶葉種植專業合作社。這個合作社的老板,是袁利武本人;其招牌名號,是老板娘豔紅。

這是啥子操作?

公不離婆,秤不離砣!

標題:當家產業——鹹豐村民袁利武一坡藤茶撐起自家還幫了他們家

地址:https://www.iknowplus.com/post/214694.html