青海十大名面

青海,一個多民族的大省份,遼闊神祕的高原大地上世代繁衍生息着漢、藏、回、土、撒拉、蒙古等二十多個中華民族。古樸壯麗的自然環境,塑造了各族人民勤勞寬厚、慷慨豪放的性格,在長期的生產與生活中,創造出了其獨特的歷史和多彩的文化,有三江源流、河湟文化、馬家窯文化、辛店文化、柳灣文化、昆侖文化、漢藏文化、多民族文化、花兒文化、青稞酒文化、絲路文化、茶馬文化、宗教文化、佛教文化、喇家文化等等。其中喇家遺址曾出土了4000多年前的一碗面條,刷新了我國的面食文化,也見證了青海面食文化的久遠。

青海人的主食以面食爲主,青海的面食名目繁多,種類多樣,它們或因工序不同而別名,又或因面食參雜成分不一而叫法各異,足可見其面食之豐富,下面我們一起來領略一下青海的十大名面,青海打卡時,不要錯過哦!

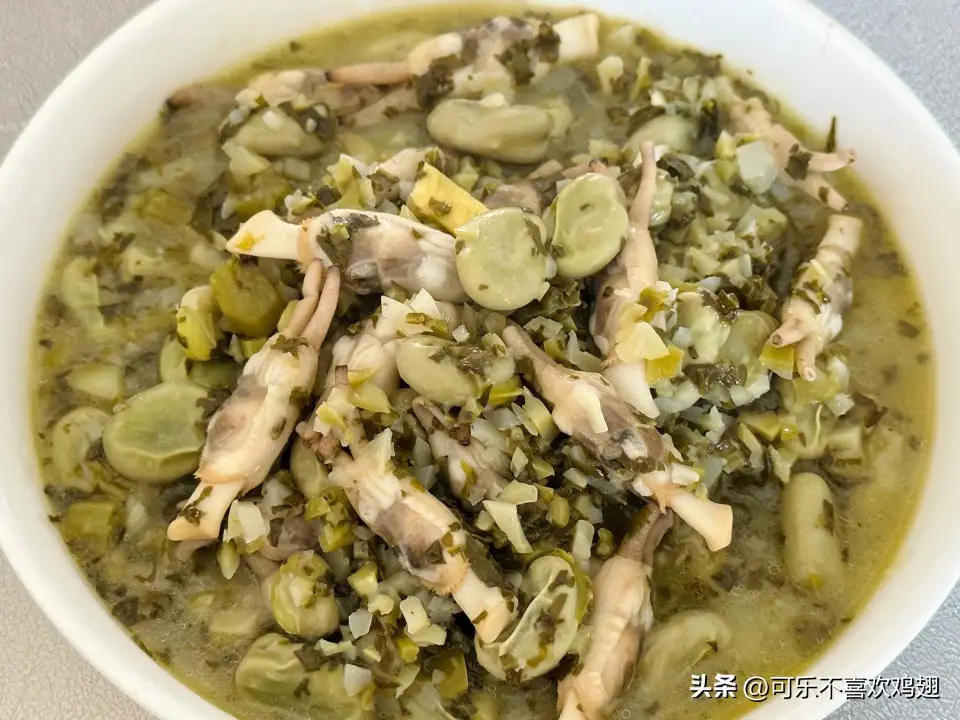

羊腸面,青海代表性面食之一,也是西寧風味小喫之一,是一種以羊腸爲主料制作的面食,天熱可喫涼,天冷可喫熱,羊腸面中的涼面柔潤金黃、悠長爽口、羊腸細嫩脆軟、味濃醇香、美味適口。在我國青海、甘肅、陝西等地幾乎都有這款美食,同時也是中國西北地區的傳統特色小喫之一。

羊腸面的面條也稱爲抓面,抓面是煮至七分熟的拉面,提前用菜籽油拌好,喫的時候抓一把,放在滾燙的羊腸湯中燙熟。

然後將羊腸、羊肉等,放在已經煮熟的面條上,再用香醋,蒜泥,韭菜碎,鹽等調味。盛一碗熱湯,喫一口面,喝一口湯,真是美滋滋。和辣椒油,韭菜,蒜末混在一起的面條入口根根分明,濃香四溢。羊腸不羶不膩有嚼勁。這樣做出來的羊腸面不僅口感鮮美、營養豐富,還具有暖胃、補腎、強筋骨等功效。

羊腸面中的羊腸又有肉腸和面腸之分,肉腸中是羊的內髒等經過調味制作而成的。有些地方還有用煎鍋煎出來的大肚片,以及上好的羊腿肉相搭配。

羊腸面不僅風味獨特,還有着悠久的歷史和傳說。相傳,羊腸面始於唐朝,據說與唐明皇李隆基巡遊東都洛陽有關。當時有一個名爲“王記”的小販,爲了討好李隆基,特意爲其制作了一款名爲“血粉湯”的美食,也就是現在的羊腸面雛形,李隆基喫後大贊。廣泛流傳於民間,後被走絲路的商販帶到了西北西寧一帶,深受當地百姓喜歡,自此以後,羊腸面就在西北流傳了下來。成爲了咱們中國西北地區的特色美食之一。如果您有機會去西北、去青海旅遊,別忘了品嘗一下這道風味面食。

隨着時代的發展,青海傳統美食羊腸面也正逐漸走向全國、甚至全世界。當地許多餐飲企業也开始將羊腸面作爲本地特色菜品進行推廣,吸引了越來越多的食客前來品嘗。此外,很多青海當地的廚師也开始嘗試將羊腸面的制作技藝傳承下去,希望讓更多的人了解和喜愛這道傳統美食。

"拉面之鄉"喇流香 (拉流香)

"拉面之鄉"喇流香 (拉流香)

板凳腿,

這裏的板凳腿可不是真的板凳腿,而是青海人特別愛喫的一款面食。是青海最常見的青稞面制成的一款面條。

因爲人們用板凳腿來形容屬於比較粗的面條,所以被人形象地稱爲板凳腿。和其他地區的涼面類似,板凳腿也需要各種調料涼拌進食。

"拉面之鄉"喇流香(拉流香)的板凳腿喫起來清爽解膩,面條筋道,有一股獨特的青稞香。雖是素面,卻可口清香,吸溜一口能回味好久,口齒歷久彌香。相信您來品嘗一次,就一定會愛上這種面食。

"拉面之鄉"喇流香 (拉流香)

"拉面之鄉"喇流香 (拉流香)

"拉面之鄉"喇流香 (拉流香)

"拉面之鄉"喇流香 (拉流香)

炮仗面,

這種面食在西北地區非常經典,也有些地方稱其爲“炮仗孔子湯飯”。它的名字獨特,因形狀似炮仗,寓意着西寧人民的豪放與熱情。

西寧炮仗面據說已有上百年的歷史。當時的西寧作爲絲綢之路的重要節點,商賈雲集,經濟交流頻繁。爲了滿足往來商客的口味需求,當地的面館經過不斷創新,最終研制出了這款風味獨特的炮仗面。

西寧炮仗面的制作方法也頗爲講究。首先,選用精質的面粉和清水,按照一定比例和成光滑的面團,經過揉面、擀面、切面或者拉面等多道工序,然後把面條做成直徑約0.5釐米那么圓,掐成2.5—3釐米那么長,個個如小炮仗一般。煮熟的面條一定要保持其勁道的口感。需要放在冷水裏過一下,讓其在後續的炒制過程中更加入味。

炮仗面的獨特之處還在於它的配菜和炒制方法。需要提前准備好豐富的配菜,牛肉粒、芹菜、青紅辣椒丁、洋蔥丁等,這些配菜不僅增添了口感,還使得炮仗面在色澤上更勾人食欲。起鍋燒油,油熱下蔥花炒出香味,再下肉末和各種配菜一起燴炒,最後將提前過水的面條放入鍋中,快速炒香。加入適量的鹽、胡椒粉、花椒粉等調味料,還可以加入粉條、豆腐幹等食材一起翻炒,豐富其口感,迅速炒入味即可出鍋,一碗色香味俱全的炮仗面便可呈現在我們眼前。面條勁道有韌性,配菜香辣又爽口。每一根面條喫着都有嚼勁,感覺喫到嘴裏有放炮仗的味道,喫着火辣辣的,越喫越想喫,令人胃口大开,讓人回味無窮。

不管是冬日還是夏季,一碗炮仗面都能讓人食欲大增,倍感滿足。現如今,西寧炮仗面已經成爲了青海不可替代的代表性面食之一,無論是品嘗當地的美食還是探索西北的面食文化,都少不了這款炮仗面,是一款非常值得嘗試的選擇。

指甲面片,青海傳統名喫,也是青海各族人民日常生活中不可或缺的家常便飯。由於面片小,故叫“指甲面片”、“尕面片”。又稱軟面片、面片。

在青海一直流傳着這樣一句話:“三塊石頭一鍋水,一堆牛糞一把面”烹制而成的美食~尕面片。起初是由那些常年往返於戈壁和草原上的商人而發明。這些商人常年從事販賣生活及副產品運輸的生意,經常往來於了無人煙的商道和居無定所的遊牧民當中。因爲常年在草原上奔波,途中也沒有固定的旅店就餐,所以他們經常是,走到哪喫到哪,隨地宿營自己造飯,撿三塊石頭爲竈台就可以支起一口鍋,露天風幹的牛糞就可做取暖燒火的燃料,也不用攜帶案板、擀面杖、切刀等繁瑣炊具,只要取出自帶的碗和面粉,加水和好,用手搓成面劑子,再捏扁、拉長,再捏成一塊塊如指甲般大小的面片,直接下到开水鍋中煮熟,簡單放些調料,一頓飯便算是做好了,席地而坐就可就餐,喫完飯將火堆掩埋熄滅,然後繼續趕路。

後來被當地牧民所效仿,對尕面片這種喫食進行了加工改進,比如在煮面片湯中加入了肉片、牛羊肉、牛羊排、風幹肉和特有的調料等,使面片的味道更加濃鬱,湯汁更加的鮮美且更富營養。由於這種烹調方法簡單易做,味道可口,一來二去,便成了廣大牧民的日常飲食。

按尕面片形狀、配料和烹調方法不同,尕面片又延伸出了很多類型:有做工細致、纖小玲瓏的“雀舌頭”,有和蘑菇混煮的“蘑菇面片”,有不帶湯而用炸醬拌喫的“燴面片”,有用牛羊肉、粉絲、豆腐、粉條、辣椒混炒的“炒面片”,有在湯中放青菜和瓜片的“菜瓜面片”,有加入羊肉丁、西紅柿、青蘿卜片做成的“西紅柿羊肉面片”等等,品種繁復、滋味各異,可以根據個人喜好變換自如。

破布衫,又稱破布衫子,青海風味面食之一,破布衫這名字聽起來有些特別,爲什么把這種面食叫破布衫呢?且聽俺慢慢道來。

話說早在民國時期,青城(呼和浩特)有幾十家水菸作坊。由於加工生產水菸工藝有一定的連續性,生產中途不可以中斷,工人連軸帶轉無富裕時間來食堂喫中午飯,所以到了中午喫飯的時候,會拿到工作現場去喫飯,忙的時候要有上百人。

青城有家最大的菸坊“興順恆”,老掌櫃吳三爺的三個兒媳婦在後廚忙來忙去輪流做飯,同時還有兩個幫廚的尕小夥。有天,媳婦們把十幾大張擀好的面帶到現場,現切現煮現喫,忽然想起來切面的幾把刀都借出去沒給還回來!一大鍋水此時已經燒开了,眼看工人要喫飯,三個媳婦急的不知所措,着急間,突然有個媳婦說:沒刀咱們就用手撕!於是三人同時行動,用手撕成樹葉大小的不規則面片,直接下到鍋裏,再下入配菜一起煮熟,加鹽,花椒面,姜面,油熗蔥花,醬油,陳醋,瞬間香味撲鼻,一碗碗熱湯面出鍋,工人們見此情景,故意打趣調侃說,平時喫的是四棱見线的手擀面,今天卻成了“破布衫子”。不過嘛!味道和口感好像更好喫了!即是如此,那就明天再喫這個“破布衫子”……從此“破布衫子”這個名字就一直流傳下來了。

在青海破布衫子面一般是用青稞面等雜面做。如果再能配上野蔥花熗的油,澆在這破布衫子面上,此刻這碗面瞬間香味翻倍。

寸寸面,青海人親切的稱“寸寸兒”,回民又稱“香頭子”,手擀面條的一種,也是青海人常喫的一種家常湯面,其做法是用小麥面或者青稞雜面制成較硬的面團,揉勻擀薄,切成韭葉寬、約2寸長的短面條,加配菜下鍋一起煮熟即成這款湯面。湯面中配有肉丁和蔬菜的稱“肉寸寸”。配有蘿卜丁、洋芋丁和蔬菜,並熗有蔥花的稱“素寸寸”。其特點,省面、清淡、爽口、易消化、老少皆宜。如果喫寸寸面的時候,潑一些野蔥花油,那種濃濃的香味就會香飄滿屋,是很多西寧人記憶中的美味。

釀(rang)皮,青海地方風味較濃的傳統小喫,源自陝西涼皮又脫胎於涼皮的改良小喫。是青海美食中的一張響亮名片。在甘肅、寧夏、陝西、新疆、內蒙古河套等地都有這款美食的身影,有好食者曾這樣形容青海的釀皮和調料:“貴德的面,湟源的醋,循化的辣子,樂都的蒜”。在青海西寧、海東等地,釀皮有很多種類,譬如黑梗皮、白釀皮、洋芋釀皮、擀面皮等等。

據說在明朝洪武三年時,明軍來到河湟一帶駐營抵御殘元勢力,當時來往青海的道路運輸極爲不便,而這些軍士大多來自陝西,軍費又是自給自足的,屯田收入只夠來維持生活的基本开銷。又由於地理等原因,河湟一帶不產稻米,從陝西家鄉運秈米極其困難。軍士們回家無望,只能因地制宜,用河湟本地產的小麥面粉以及後期引進的洋芋,結合家鄉的手藝,制作出了帶有當地特色的涼皮,聊以思念的故土。隨着時間的推進,具有青海地域飲食文化的“釀皮”就出現了。

青海釀皮原料包括綠豆面、高粱面和麥面等(只要是富含澱粉的食物都可作爲原料)。做法是在麥面中摻和一定數量的蓬灰和敷料,用溫水制成硬面團,再經過反復揉搓至面團精細光滑,放入涼水中連續搓洗,洗出澱粉,面團成爲蜂窩狀,放進蒸籠蒸熟,即是釀皮中用到的面筋,再將沉澱下來的澱粉糊舀在蒸盤中蒸熟,便是所要的“蒸釀皮”。可搭配油潑辣子、鹽、醬油、蒜泥、芥末、香醋、芝麻醬、韭菜等調料食用。其特點柔韌細膩,爽口开胃,酸辣可口,黃亮透明,油濃汁足,噴香解暑,色豔味美,營養豐富,回味悠長。

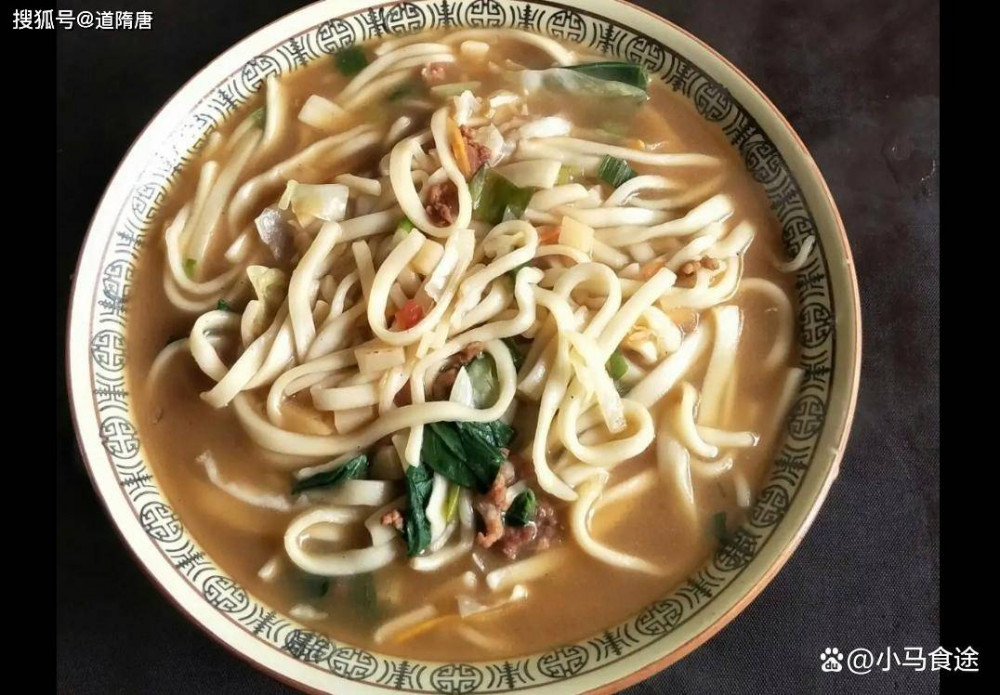

青海拉面,拉面是西北傳統面食,西北五大面食之一,比較有代表性的有蘭州牛肉面、寧夏拉面、青海華隆拉面等,其中青海拉面以其獨特的風味和工藝著稱。採用當地優質小麥粉精心制作的面條,搭配上精選的犛牛肉和清爽的牛肉湯,再加入多種香料和蔬菜,一碗熱氣騰騰的面條中,不僅有味覺的誘惑,更能聽見歷史深邃的回響。

一位擁有非遺拉面技藝的老師傅“拉面穿針”,用二兩幹面粉,可以拉出1024根面,一個2毫米寬的針眼裏,能穿進42根面條,青海拉面不僅僅是一道地方美食,更承載着充滿傳奇的“拉面經濟”發展史,青海化隆的拉面故事,始於20世紀80年代末,創業初期化隆人拖家帶口,“一台爐、兩口鍋、三個人、四張桌”,开夫妻店、开兄弟鋪、开父子館。以“蘭州拉面”爲“幌子”在全國各地开枝散葉,讓青海拉面得以走出去,讓西北拉面火爆全國,盛名海外。在中國,面食不僅是日常飲食的重要組成部分,更是攜帶着豐富文化和歷史的藝術形式。每一種面食,都是對中國傳統手藝和文化的一次致敬。

青海喇家遺址出土的4000年前的一碗面,雖已風幹,卻凝結了先民的生存智慧和當地的面食文化。保留着面條形狀的遺跡,這些面條長度約50釐米,寬度僅爲3毫米。盡管經歷了歲月的風化,但其卷曲纏繞的輪廓依然清晰可辨。這些古老的面條在形態上與當今的拉面有着驚人的相似之處,裏面還有肉類和花椒等調料,隨着時間的推移,青海拉面的口味和品質,吸引了更多的顧客並逐漸在全國範圍內普及。

據統計,如今的青海拉面在全國337個城市擁有店面3.26萬家,佔據全國拉面市場店面總數的50%,從業人數達19.3萬人。作爲中國美味還走出了國門,在韓國、俄羅斯、日本、馬來西亞、美國等17個國家都可以品嘗到這款中國味道。

幹拌,青海的幹拌多是肉沫拌面,拉面上會澆上一勺炒制的牛肉末臊子,肉沫顆粒分明,再加上汆燙過的菠菜和紅心蘿卜絲,色彩分明,喫過之後脣齒留香。

“老板,來一盤幹拌。”在青海,走到面食店經常能聽到這句話。在省城西寧的夏都大街,有一家以售賣幹拌面爲主的老字號面館,每天中午的食客絡繹不絕。一盤幹拌面配上清爽可口的涼菜,或切上半斤軟糯醇香的牛腩,澆上辣油,撒上香菜,再倒上一碗酸湯,便是一頓標准的青海面食午餐,到了青海怎么能錯過?

在青海幹拌中還有一款比較特別的面,青藏高原上的藏血麥幹拌面。藏血麥是青海特有的稀缺農作物,生長種植於海拔2800米以上的雪域高原,生長區大氣環境與土地純淨無污染,以雪山水及溫泉水匯流溪水灌溉,匯集天地之陽氣,,獨特的口感和營養成分,使得這款藏血麥拌面,有機勁道,美味健康,受到了很多人的喜愛。

“禿禿麻食”,簡稱麻食,又叫“麻食子”,北方家常面食之一,也是青海面食小喫之一,西寧人面食中有兩種碎飯,一般統稱“麻食兒”,其實另一種叫做“跐耳”,也叫“貓耳朵”,“肉鑽洞”。意爲手搓的面疙瘩,是古代突厥人的一種常見面食。

其制法是先將面和好,反復揉勻後切成小方塊,再用拇指搓碾成一小卷,形如耳朵,故俗稱“貓耳朵”。最後將做好的麻食投入沸水中煮熟,撈出後加入各種作料,或煎炒或涼拌或燜煮,在青海麻食的食用方法也有很多,一般是放羊肉或牛肉、澆骨湯,下蔥蒜末,香菜末調味即可享用。麻食的做法比面條費工,關鍵是和面、揉面和搓面,搓面的時候需要一指頭一指頭的搓,因喫法多樣且講究,成爲撒拉族人敬客、迎賓、聚會等活動中不可或缺的一道主要面食。

明代著名美食家黃正一在其《事物組珠》一書中提到:“禿禿麻食是面作小卷餅,煮熟入炒肉汁食”。據說在上世紀30年代,西寧大新街附近有一家獨具特色的麻食店,叫“魏麻食”,在當時可謂是面中一絕,尤其是他家的肉湯,味道鮮美絕倫,端起一碗麻食,嘗一口湯,再細品裏面的牛肉丁,讓人久喫不膩,顧常往之,就是過店不入也能久聞其香,雖說有點誇張,但足可見其味道之鮮美。據當地老人說,每日清早都有顧客排長隊,很多食客喜歡喫加重酸辣調味的麻食,據說喫了他家的麻食可以醒酒,喫後頭腦清爽。魏麻食經營三十余年,味美價廉、經濟實惠,生意一直很好,直到1969年因店主魏新元遇車禍亡故,才終止了他的味道傳奇。

麻食這款美食在北方許多地區都有,也是很多地方的特色小喫,因地變化,因味生根,讓這款普普通通的面食走進了千家萬戶,成爲了我們生活中不可或缺的美食之一。

青海的十大名面你覺得怎么樣?你覺得哪款更適合你的口味?青海面類還有很多,譬如青海幹拉、青海旗花面、青海搓魚面、青海拉條子、青海燴面、青海哨子面、青海燴面、青海刀削面、青海花面、羊肉炒面、雞絲面、小炒揪片等等,在西北很多共有的面條中,因地域、口味、風俗、文化、習慣的不同,賦予了當地特色,造就了這些美食不一樣的一面,在你雲遊青海時,切莫忘了品嘗這些高原美味哦!點贊關注不迷路,這裏還有更多不一樣的美味,不要錯過哦!

標題:青海十大名面

地址:https://www.iknowplus.com/post/203778.html