原創爲何印度大米煮熟後是散狀,我國的卻是膠團狀?原因會顛覆你想象

米飯,作爲中華民族幾千年來的主食,在中國人的飲食文化裏有着不可撼動的地位。衆所周知,但就米飯的品種而言,南北方之間都有巨大差異。北方的水稻是一季稻,顆粒比較飽滿,口感也比較香甜。而南方的則是兩季稻或三季稻,喫起來自然要比北方的次一些。

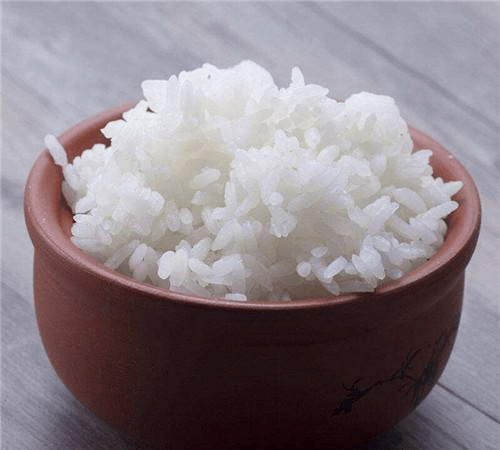

不過,不管是南方大米還是北方大米,煮熟後都是成膠團狀的。雖然沒有糯米那般富有粘性,但總體還是能揉搓成一團的。而這個世界上,除了中國人的主食是米飯,印度的主食也是米飯。不過,印度的米飯跟中國的比起來,完全是另一個概念。

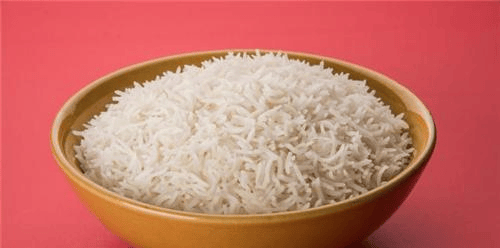

有些讀者或許喫過“泰國香米”,而這種米和印度那邊的大米便非常相像。其又一個顯著特徵,就是米飯煮熟後非常幹散,顆粒分明,質地還很硬。尤其是喫到嘴裏後,甚至還有一絲扎嗓子的感覺。不過,這種米飯有一個好處,就是做成炒飯後,口感要比膠團狀的大米好。

之所以如此,正是因爲這種印度大米裏缺少油脂,做成炒飯後,補足了這一缺憾,因此喫起來才會更加可口。

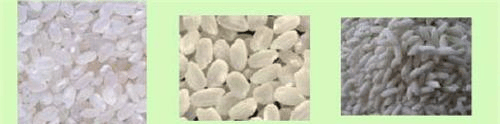

其實,造成這一差異的主要原因是品種不同,印度大米是一種叫秈米的品種,而我國的大米則是以粳米爲主。從營養學上來看,粳米對胃更加溫和,有補脾養胃的功效,也更利於消化。秈米的優勢在於其蒸飯快,出飯率高,更適合飯店商用。

其實,印度這種秈米,我們國內之前也有不少。國人稱之爲野米,現在已經沒有什么人種了。主要是因爲袁隆平的雜交水稻問世,不管是產量還是口感上都完爆野米,所以其才慢慢被淘汰。

而上世紀六七十年代,在長江流域生活過的人都知道,那會南方的水稻分爲兩種。一種是雙季的早稻和晚稻,還有一種是單季的中稻。其中,這個早稻就是所謂的國產秈米,也就是散狀米,一般不用來做米飯,而是用來煮稀飯。甚至在四川一些地方,還被用來喂豬。

但印度那旮沓出於熱帶和亞熱帶地區,產不出粳米,水土決定了他們只有秈米可以喫。而且,秈米在印度興盛多年,已經融入了他們的宗教文化。在印度,秈米被看作是衆神的食物,還有個非常霸氣的名字,叫做龍牙米。主要是因爲秈米米粒比較長,比普通的粳米要長個五六倍,遠遠看上去,就像龍的牙齒一樣。

由於印度秈米煮熟後太散太幹,用筷子基本很難喫得動。所以,我們經常看到印度人喫手抓飯,正是因爲米的問題。雖然理論上秈米的口感比不上粳米,但要讓印度人喫一次粳米,他們肯定也喫不習慣。一方水土養一方人,他們喫粳米的時候,就如同北方人喫秈米時味同嚼蠟的感覺。

所以,造成這印度大米和中國大米差異的,說到底還是氣候和水土環境的影響,正如橘生淮南則爲橘,生淮北爲枳。而每個地區的人都有自己的口味,也沒有誰高誰低。任何東西,好和壞都是相對而言的,只有適合,才是絕對的。

標題:原創爲何印度大米煮熟後是散狀,我國的卻是膠團狀?原因會顛覆你想象

地址:https://www.iknowplus.com/post/195249.html