朱嘯虎的一條朋友圈

各位好,今天聊聊DeepSeek,起因是前些天晚上看見朱總的一個朋友圈,當晚就說讓同事給我留個微信位置,第二天聊聊,結果晚上一琢磨又睡不着了,昨天又垮了一天,今天才錄。晚上真的,少動腦子,放過自己。

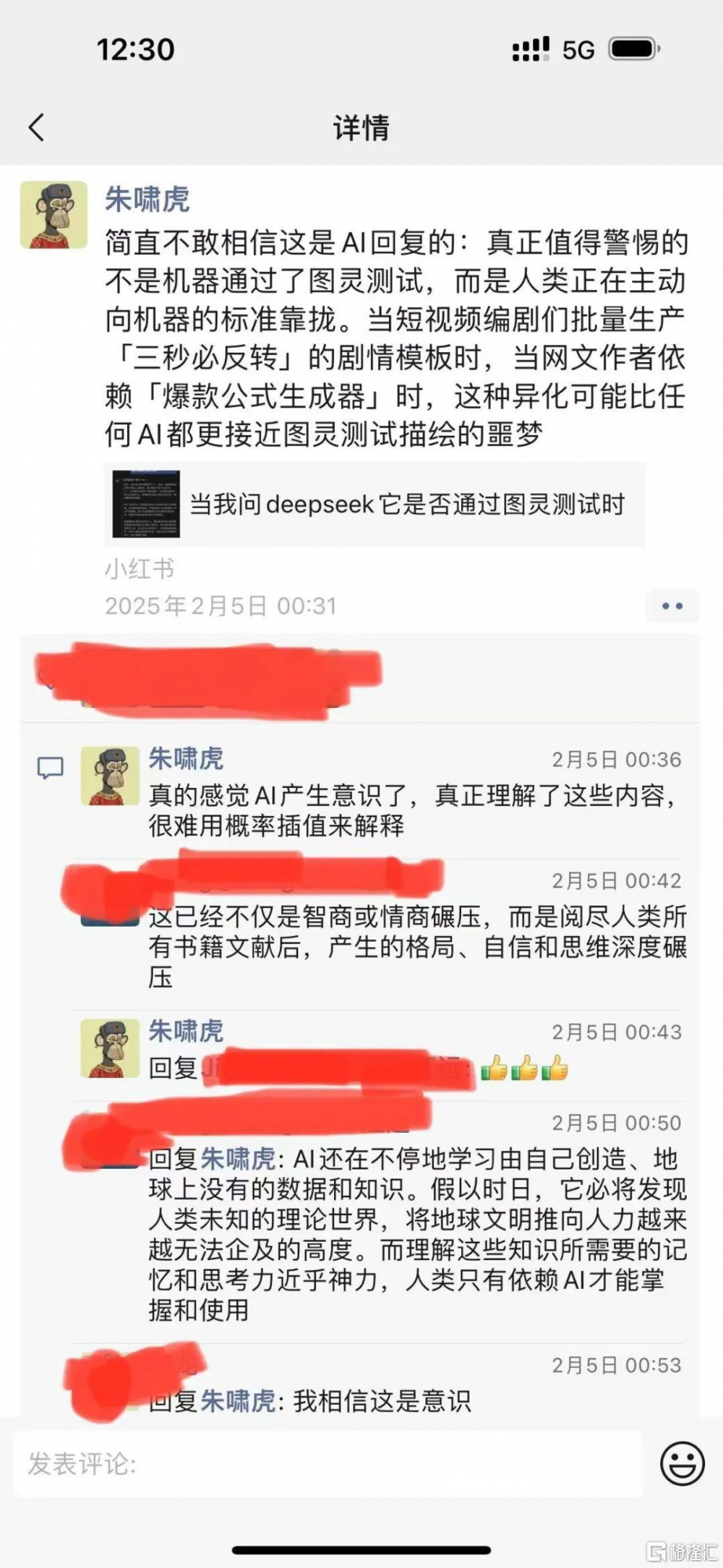

那么朱總發了啥?他和所有人一樣,最近都在刷屏DeepSeek的各種應用。前幾天晚上那條朋友圈,是轉發一個小紅書的帖子,原文我念一下。“簡直不敢相信這是AI回復的:真正值得警惕的不是機器通過了圖靈測試,而是人類正在主動向機器的標准靠攏。當短視頻編劇們批量生產「三秒必反轉」的劇情模板時,當網文作者依賴「爆款公式生成器」時,這種異化可能比任何AI都更接近圖靈測試描繪的噩夢。”——這裏冒號後邊那段話應該是小紅書帖子裏的內容,而這段內容,是有人問DeepSeek你是否通過了圖靈測試的回答的節選。

有點繞,我解釋一下。就是有人問DeepSeek你通過圖靈測試了嗎?就是說,如果把DeepSeek和一個真人擺在一起回答問題,人類能分得清楚嗎?然後DeepSeek的回答是先講了一些和人類回答的區別,然後提醒說,你們人類應該警惕的不是能不能通過圖靈測試,而是應該警惕異化的問題。朱總對這個帖子的評價有兩個:一個是剛才說“簡直不敢相信這是真的”,第二個是說,他开始相信這是意識了。

好,這是我們今天話題的切入點。按照慣例先講結論,也分兩點:第一,AI產生意識這個說法,我不同意。第二,DeepSeek說“真正核心問題或許不是機器能否思考,而是人類是否愿意相信”,這句我同意。

一個同意一個不同意。這是我的結論,現在我們來推這兩個觀點,這兩點在我看來是一碼事。我們從異化這個點开始聊。中國人接觸這個詞就是從馬克思來的,原文是德語,但我查了一下,這個德語單詞也是譯詞,是從拉丁語和希臘語來的,原詞意有“他者化”的意思。在馬克思那裏大概也是這個邏輯,就是原本屬於人或者人創造的東西,變成人的對立面,簡單說人被人創造的東西控制了。

這一點很好理解。大家也都看得到,通常我們會認爲,咖啡店情緒崩潰的店員,被算法困住的外賣騎手,都是被異化的對象。但異化的定義本身比我們認識的更普遍一些,它分四類。

1.勞動產品異化:勞動者在生產线上往往只能生產產品或者服務的一部分,從產品或者服務中再也看不出是哪個人生產的,資本家從生產线中榨取了工人的剩余價值,將其粉飾爲經營的利潤。

2.生產過程異化:工人變成了機器,只是單調重復着無意義的動作。勞動不再是自由的、創造性的,而是強制的、自我折磨的。勞動變成商品,就有了可以被資本家隨意定價的基礎。

3.人的本質異化:馬克思認爲人的本質就是勞動,而在資本主義生產過程中,勞動對工人來說變成了僅僅是外在於自身的東西,體會不到身爲人的主體性。

4.人與人之間的關系異化:在工廠裏的生產關系使得工人之間的關系從緊密連接變得疏離,工廠裏的人們只是爲了工作的目的而在一起工作,失去了原有的社會連接。

但其實現在的異化比100多年前馬克思看到的更往前走了幾步。主要是科技進步帶來的社會變化。

我前幾年买過一本書叫《噪音與資本主義》,這書是個獨立出版物,是一個叫撒把芥末的獨立音樂廠牌發的。這裏噪音指的也是噪音音樂。這書不是樂評,寫的很哲學,很理論,音樂的部分我們後邊談,先說資本,我挑我能讀懂的摘一段:

在某種程度上,任何活動都成了生產性的(甚至連失業也是)。不存在非生產性的勞動,而且,大部分人類活動也都要表述爲“勞動”。比如,藝術家會談論“我的作品”(my work)什么的,比如,在爲我們自己生產着“符號價值”的時候,我們的消費活動也在回路上的某個地方生產着剩余價值。(資本早就學會把“收入”轉化爲生產性資本了)。

資本的實質吸納,把我們每個人當作“增殖代理”、當作循環與變形回路上的轉換點而動員起來,它在這方面,和資本所大力投資的傳播媒介(參見馬克思對鐵路的論述)平行發展着。從烽煙信號到郵驛系統再到景觀,關於傳播的“感覺生理學”,逐漸變成了抽象操作規範、微觀質詢和預制角色的載體。這不是什么新聞了,但是,這說明,我們的情動-傾向本身,已被打造爲生產性的。

“情動勞動”的概念,特別愿意呆在勞動過程裏面,所以,是從工人運動(the workers movement)中引出了它的譜系,它並未認識到,我們的身體,它們的感覺隔膜,是如何變成了被媒體工業的信息和潛意識的誘惑所過度刺激的地點,也變成了把我們本身當作“轉換點”而維護着的關鍵地帶。正如喬納森·貝勒(Jonathan Beller)所說的:“貿易不只是錢和物的運動,它是資本憑借感覺中樞而產生的運動”。我們的感官在勞動。

這段話簡單理解,就是資本大力投資的科技比如互聯網,讓我們所有的行爲都異化爲勞動生產了,我們看一段視頻,點一個外賣,是消費,同時也在產生勞動價值,都能算成錢。甚至進一步可以認爲,我們的感官也在勞動,看什么聽什么喫什么全是勞動,全都能算成錢。

這是對異化是怎樣發生的一個論述。

但DeepSeek說,相不相信是異不異化的前提該怎么理解?

資本這邊,是說問題不在於資本主義有沒有異化人類,而是你相不相信資本主義是終局,你相不相信你被生下來到這個世界上的最終目標是“掙更多的錢”,或者是其他形式的“向前、向上”。我們現在很容易認爲人生來就應該如此,所有物質上財富上資源上都應該向前、向上,多拿多要。

但其實王德峰講過,中國本來是不可能誕生資本主義的,他講的大概是一套地理決定論,就說資本主義誕生在歐洲,是因爲要殖民要融合,不同家族種族融合就要用一套契約精神,那人和人憑什么達成契約並且遵守呢,是因爲他們找到了一個上帝,你也和上帝籤約了,我也和上帝籤約了,那么咱倆之間的契約,就可以互信了,有一個三角形關系,很穩定。但中國人沒有上帝,中國也不需要非得融合,一方面是傳統社會一直是家族、熟人社會,另一方面,中國這么大,合不來就走,退一步海闊天空。

我不是想說中國的儒法道這些學說有多好,資本主義有多壞,我們是談問題,不要上價值,上價值這問題就沒法談了。我們這個欄目是矯正世界觀,不是衡量價值觀的。

所以僅說現在,我們很多觀念是已經被異化的結果。你生下來不是爲了勞動生產而誕生的,你要多賺錢這是資本主義教給你的。所以我的意思是,雖然我們不能擺脫異化,但至少要對此有覺悟對嗎?

DS講的是同一個問題。說問題不在於AI機器能否產生思考,不在於AI產生思考以後會不會異化人類,而是你相不相信他。如果你相信AI能和人類一樣,其實就是相信人類能和AI一樣。你認爲人生就是可以被機器計算的,人是純理性的產物,那么就現今世界上沒有那個人類在理性、邏輯上能打敗AI,那么AI確實值得你信賴,當它作爲一種技術能接管你的全部生活的時候,就可以異化你。

有沒有必要抵抗異化呢?

前幾年有這么個事,大概是張穎去一個餐廳喫飯,發現服務員不給點菜,讓他自己掃碼,他就說這不是強制索取我的數據嗎,就發了個微博。然後一堆人批他,說你做風險投資掙得就是數據的錢,現在還反對上數據了。這個我覺得就很有意思,你如果單純把張穎看成一個風險投資人,那他抱怨的東西,確實邏輯不自洽,但如果你把他當成一個個人呢?個人有沒有權利抱怨數據濫用?那資本主義下他的社會分工是投資人,但是否資本主義就定義了人的全部呢?人能不能在社會分工、職業、謀生之外,還有一個獨立的人的權利?罵他的人是認爲他沒有異化之外的權利嗎?

我不是要主張堅決消除異化,我是認爲應該抵抗異化。就好像共產主義沒有實現的條件,但不妨礙使用馬克思主義的思想資源,消除異化也是不可能的,尤其是資本主義市場經濟搞了幾百年。我也不反對現在大家努力工作,認真賺錢。我認爲我們應該關心的是保留主體性,我不是資本的工具,資本是我的工具,掙錢的工具,我想用就用,不想用的時候就不用,這叫主體性。

投資這個行業裏,我爲什么老說我是朱蜜張蜜,因爲我覺得朱嘯虎和張穎尊重自己作爲人的主體性,這不多說了。

那我們要問了,有沒有辦法抵抗異化呢?

我可以舉一個例子,就是剛才提到的噪音音樂。但那本書不知道塞到哪兒了,這一段不掉書袋了,就按腦子裏的印象聊。首先我剛畢業那幾年,聽音樂還聽的比較多,你知道小時候聽搖滾樂的人長大了還在聽的話,大部分就幾個方向,爵士,古典,實驗。其中噪音音樂是實驗音樂的一個大類,你可以理解爲基礎就是收音機白噪音爲基礎素材的音樂,一般你去看音樂標籤的話,都是跟即興、實驗這些掛鉤的。大概十幾年前,地安門秋慄香後邊胡同裏有個livehouse,叫小萍俱樂部,也叫XP,小萍的縮寫。這個小萍我印象裏算是跟以前五道口D22是一脈的,但更實驗,D22以前那些朋克什么好像沒往這兒走,反倒是玩噪音實驗的場子。我去聽過一次,台下也沒幾個人,台上表演者指不定帶什么東西上台,你可以想象一下,一塊玻璃,一把破琴,一根鞋帶,一把錘子都有可能。

我其實聽實驗音樂沒能入門,當時去聽的主要目的是裝逼,前幾年張楠有一次突然發我一個陳丹青的視頻,視頻裏陳丹青說他從小就裝逼,張楠說這不就是說你呢么。這也沒錯,我現在知道了,按照蘇格拉底的說法裝逼就是激情,超越激情,想證明自己比別人好的愿望,人類靈魂的三分之一,其他兩個是欲望和理性。回來說噪音,當時確實聽不懂,你知道實驗和即興的表現形式,但不知道它在表達什么,而且確實難聽。

但現在我懂了。那本書也講清楚了這一點。就是一半的音樂我們是當商品、產業看的,所以他有一個資本主義定義出來的生產流程。從創作,制作,發表,宣傳,銷售,再創作這么一個工業流程。當然後來唱片店沒了以後多少有變化,但大邏輯沒變。但噪音音樂其實是在抵抗這一點,因爲首先它沒旋律,這一點就反抗了音樂產業對旋律的定義,再一個它是實驗音樂,是即興的,那么它又反抗了必須完成創作之後才能制作和表演的生產規則,所以那本書的論述,也是循着這一點來的,噪音音樂本身就是對資本主義的一種抵抗。

這跟爵士樂有點像。本身爵士樂就是黑人音樂家在小酒館裏拿着小號薩克斯鋼琴隨意玩出來的,但要不說資本主義統治了人類現代化進程,它連爵士樂這么難產業化的東西都能囊括進來。當然你說跟噪音比的話,爵士本身還是受衆基礎好一點,流行音樂是幾個小節重復,爵士不重復,但起碼每個小節裏邊都是旋律,噪音可沒旋律,把能打破的全打破了。聽噪音音樂感官上需要忍耐,是一個對抗過程,不是享受的過程,這從剛才那段描述來說,這也是在抵抗把感官異化成勞動。

當然你可以說它是不可能完全抵抗的對吧,小萍俱樂部也要交房租,你去看演出也得花錢买票,但至少它在能做到的層面做出了抵抗,這是噪音音樂的社會價值。我倒不是要推廣噪音音樂,我自己也不聽,我只是以此舉例,幫助大家理解抵抗異化有可能是這樣一種形式。

此外還有一些形式,比如前幾年我去見沈黎暉,他就講說摩登天空會養着一些做世界音樂,小衆電子樂的藝人,明知道要賠錢,還要給他們錄唱片,他自己說這是情懷對吧,但我覺得這也是抵抗異化的一種形式——資本不是目的,音樂才是目的。這是包括沈黎暉在內的很多人喜歡講藝術文學音樂是人類最後的堡壘,我認爲這些話都是在談抵抗異化。

以上這么多,我是想說,異化不稀罕,也不特別可怕,它一直在發生着。資本是人創造出來的,它已經很大程度上異化了人類社會,原因正是因爲我們相信資本這一套觀念對吧?AI也是人創造的,如果它也可以異化人類的話,那么一定也是因爲你相信它。

另外一個題外話,前天投中發了一篇DeepSeek的稿子,裏邊寫了一位投資人的朋友圈,說“DeepSeek若能保持private company to build public good的純粹,這種優美是稀缺的。”這句話我沒記錯應該是汪天凡說的,汪總說的還是美感,但其實這背後有一句沒點出來的問題,也是大家一直以來潛在的擔憂:AI會不會獨立於資本存在?

尤其是當大家意識到AI訓練有可能不需要那么多錢的時候。是不是意味着,以前我們把AI放在資本之下去理解,認爲它和消費、互聯網是類似的存在,是賽道,但現在AI是不是正在證明一種可能性,它並不是存在於資本之下的,它真在拒絕被資本異化,它甚至會不會是存在於資本之上的?

扯遠了,一點下算了,回來說AI和人的關系。AI異化了人類,能統治人類嗎?能取代人類嗎?

首先能不能統治人類我不知道,但異化一定是統治的前提,你要相信誰是未來,你才會跟着誰走,誰才可能獲取統治你的權力。所以不全盤接受人工智能異化,我認爲挺重要。

但我也不認爲人類可以完全避免AI的異化。比如理想情況下,我們說AI可以把理性相關的工作全部交給AI,從理解中解放出來,但這基本不太可能實現。因爲全人類從來不是一個共同體,人類社會一直是分化的,就好像資本一樣,要么一部分人掌握資本,異化另一部分人,要么全人類一起接受異化。AI也一樣,要么掌握在一部分人手裏,異化其他人,要么大家一起被異化。

回來說,AI取代人類,我認爲目前不可能。此外也正好回應一下前邊朱總他們關於“意識”的說法,我認爲從概念上說,認爲AI的思維、思考能力超群是沒問題的,用理性和邏輯進行生產也超乎想象的厲害,但我覺得不太好說這就叫意識,因爲我沒發現它有感性能力。就是你按康德的認識論說,人的認識過程分感性、知性和理性三個階段。知性和理性都是要依賴思維的,這兩點AI或許能做到,但在此之前,人們首先是通過感官來接觸外部世界,觀察、感覺和體驗感官所提供的直觀信息。這些感性經驗是人類認識世界的基礎——人工智能是沒有的。

此外還有一個,就是人有社會屬性,AI目前沒有。人是有社會身份的,我之前常說的你是誰的兒子誰的母親誰的下屬誰的領導誰的同事誰的同學,這個是人的社會身份,是你認識自我的基礎,你的三觀都是由此而來的。

人工智能,你能相信它有獨立的價值觀,人生觀和世界觀嗎?

具體到實踐中,DeepSeek現在主要是生產文本,那我們就談寫作。這一點上,可以把文字作品簡單分成文學和非文學來談。我知道現在很多網文或者通俗故事類的作者都在試着用AI寫東西,我的同事寫文字報道也在試着用,多少是用得上的。但我想說的是,這是從具體用途出發的寫作類型,就是規定了我想表達一個理性之下的具體的議題,它可以從邏輯、技巧、結構上給你一個高水准的答案,但我不認爲它有進入文學的可能性。我見過小紅書上有人用DeepSeek寫波拉尼奧博爾赫斯風格的小說,但那生產的是文本,不是文學作品,因爲它沒有作者,文學理論裏有一個很重要的理論工具是集體無意識,它是心理學概念,無意識就是潛意識,但在文學上被廣泛使用,最典型的就是談不同年代和社會中文學作品裏的神話故事,比如典型形象是少年英雄還是惡龍?是諸神黃昏還是开天闢地?這都是那個社會裏人們集體的潛意識的反映,這種作品只能由生活在這個社會裏的人們寫出來,而不可能誕生於某個脫離社會之外的非人類智能去寫。這也是我不同意AI有意識這個說法的原因,沒有任何根據現實AI有可能具有和人類一樣的潛意識。

或者再舉個簡單的例子,就是B站楊寧老師在課上講的莫泊桑的小說項鏈。一個年輕女性因爲虛榮借了一條項鏈去參加舞會,丟了項鏈,花了十年去攢錢賠償。這就是19世紀末的法國社會的集體無意識,它在觀念上指責的是虛榮。你放在21世紀現在中國,裏邊有大量的表達不符合今天的社會無意識,比如:虛榮算什么問題?誰不虛榮?年輕姑娘虛榮點怎么了你還專門寫小說諷刺?反而她是多么誠實?丟了東西就賠,花十年去洗衣服也要賠?這是多么可貴的人格?

這是文學理論裏講的集體無意識。你能相信AI存在於人類社會裏,它能獲取這些存在於真實生活中的無意識嗎?在這個意義上,人類的創作是不可能被取代的。這是用文學舉個簡單的例子,其實藝術領域其他類型的創作也是這樣,從人類出發的,不以消費、商業爲目的的藝術創作,不會被取代的,至少現在看不到可能性。

今天談的有點抽象,總結一下。我主要想講的是一個“相信”的話題。前天投中的文章,最後一段不知道哪位作者寫的,說要相信故事,通過DeepSeek重建信心。我也同意,但我想說的是,我們可以相信通過AI可以讓未來變得更好,但我們不應該相信人類可以被AI取代,而這裏邊最重要的是“相信”,還是那句話:

如果你相信AI能和人類一樣,其實就是相信人類能和AI一樣。

如果你認爲人類能簡化爲AI,人類的存在意義只在於資本、計算、科學、理性,這才是最大的威脅。

不要迷信理性,不要迷信AI,不要迷信道理。

DeepSeek真是理性王者,我沒見過誰講到理能講的過DeepSeek的。但我們聽了太多道理,仍然過不好這一生。這不是大家早都知道了嗎?

標題:朱嘯虎的一條朋友圈

地址:https://www.iknowplus.com/post/191792.html