成爲數字遊民,年輕人換了種“活法”

兩會期間,“青年就業”話題熱度居高不下。3月5日提審的2024政府工作報告中,明確了今年就業預期目標:城鎮新增就業1200萬人以上,城鎮調查失業率5.5%左右。新的指標傳遞出了更大力度穩就業、強信心的信號,與此同時,關於如何給年輕人高壓工作減負的提案也不斷湧現,全國人大代表霍啓剛建議,增加年輕人年假天數,強制實施帶薪年假政策,引起一片叫好聲。

年輕人目前對於就業到底什么看法?此前,小巴調查了年輕群體的工作和生活狀態,他們之中有一部分人轉變了就業心態,擇業多元化,創業意愿強,靈活就業、自由職業和遠程工作受到青睞。與此同時,一種新的職業群體“數字遊民”日益壯大。

烏布位於巴釐島中部高地,這裏稻田錯落,叢林密布,旖旎的熱帶風光、低廉的物價和濃厚的文化藝術氛圍,吸引了來自世界各地的嬉皮士、數字遊民、探險家、禪修和瑜伽導師。

廣州人王煥玲結束了泰國帕岸島爲期一月的旅居生活,慕名來到這處療愈天堂,她覺得“烏布試錯成本比較低,是一個很好的作爲數字遊民起點的地方”。

在這裏,她嘗試了人生中多個“第一次”——第一次浮潛,第一次睡漁船,第一次光腳下山,第一次體驗Reiki(靈氣療愈),第一次坐摩托車給路人送飛吻……下一站,她計劃再去一趟泰國,8月轉战新西蘭。

在距離印尼一萬多公裏的北半球,北京人Sherry在半年時間內,遊歷了荷蘭、意大利、西班牙、瑞士、匈牙利等近十個歐洲國家。不幸的是,2023年10月,她丟了作爲主要收入的遠程咨詢工作。時間久了,舟車勞頓也使她逐漸感到疲憊,她說“想要回去上班,找一個不用動腦子的工作”。

同樣行進在路上,可以預見的是,王煥玲會繼續她的探索旅程,而Sherry隨時可能結束當下的狀態,回歸原來的生活軌跡。

烏布街景

什么是數字遊民?

王煥玲和Sherry,有一個共同的身份:數字遊民。

自2020年疫情暴發以來,從事傳統工作的數字遊民數量增加了三倍多。有數據顯示,目前全球數字遊民數量已超過3500萬,這一數字在不斷增長,預計到2030年將達到約6000萬。

什么是數字遊民?出版於1997年的《Digital Nomad》(數字遊民)一書,最早給出具體定義:

未來的人類社會,高速的無线網絡和強大的移動設備會打破職業和地理區域之間的界限,成千上萬的人會賣掉他們的房子,去擁抱一種在依靠互聯網創造收入的同時周遊世界的全新生活方式,這些人通過互聯網賺第一世界水平的收入,卻選擇生活在那些發展中國家物價水平的地方,他們被稱作數字遊民。這種生活方式讓他們徹底脫離了朝九晚五、辦公室隔擋和令人煩惱的通勤。

超前的概念在20年後成爲現實。疫情催化下,遠程辦公需求激增,互聯網的普及,以及靈活工作政策的興起,使得“隨時隨地”的工作模式在“後疫情”時代持續發展。以辦公室爲中心的時代正在逐步瓦解。

Sherry早在2022年9月,就有了一份可作爲主要收入的項目制遠程顧問工作。此前,她曾是一家北京互聯網公司的中層,當All in工作時,卻迎來公司變動,整個部門裁撤,她因不愿離京而被動離職。後來,她還和朋友一起依靠自媒體創業,運營起一檔原生態女子播客。

一份可觀的遠程收入,和一個有望變現的興趣愛好,幫助Sherry無後顧之憂地开啓數字遊牧生活。像她一樣遊歷在外的遠程工作者,是最典型的數字遊民群體,也是最合適、最容易轉型爲數字遊民的人群。

兩者的區別在於,前者是一種工作模式,後者則是一種生活方式。

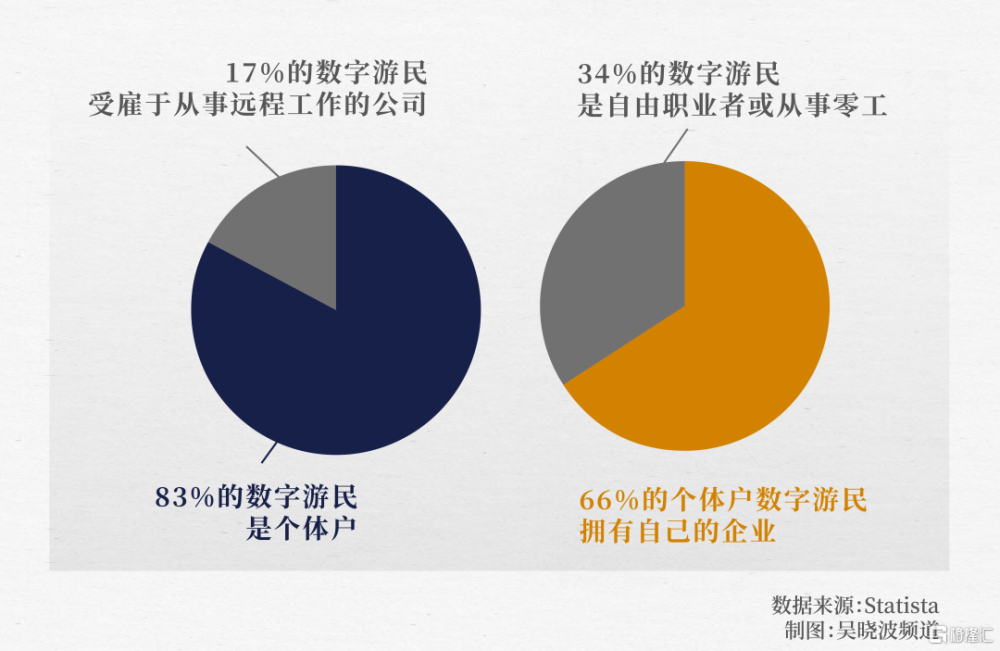

Statista的數據顯示,83%的數字遊民是個體戶,17%受僱於從事遠程工作的公司。66%的個體戶數字遊民擁有自己的企業,而34%的人是自由職業者或從事零工。另據Buffer公司對來自16個國家的數字遊民的調查,52%的數字遊民是僱員,42%是獨立顧問或自由職業者。

從事自由職業的王煥玲,則屬於數字遊民中佔比更大的一類人群。1995年出生,中專畢業後就早早闖蕩社會,王煥玲原是廣州一家上市公司的金牌銷售,卻因爲無止境的單休、加班,無暇顧及自身興趣愛好而愈發苦悶,裸辭自學攝影和英語後,成爲了一名自由職業者。

“當時我身兼商業攝影師、英文導遊、Party策劃組織者等多職,還是不太敢離开中國,因爲我覺得離开中國,就沒單了,或者是要重新开始特別難。”王煥玲早就了解到數字遊民群體,並心生向往,但一直未敢邁出嘗試的第一步。

自由職業持續了五年,直到一次海外旅行,令她开始重新思考“活着”的意義和方式。“我遇到來自各個國家,從事各種職業,擁有各種技能的數字遊民,和他們交流後,發現原來還可以邊賺錢邊旅遊,一下子打开了我的思路!”

數字遊民的生活方式,對於熱愛自由,向往自然的年輕人來說,具有致命的吸引力。

數據顯示,數字遊民的平均年齡爲32歲,千禧一代(出生於20世紀且20世紀時未成年)佔據總人數的47%,Z世代爲17%。他們是互聯網經濟大潮和全球化時代的新生群體,也就是說,一批在就業市場上最具生命力和競爭力的青壯年,構成了數字遊民的主體人群。

看到這一群體龐大的消費潛力,目前全球已有50多個國家爲數字遊民提供籤證。與數字遊民相配套的社區、基地、共享辦公空間,也如雨後春筍般湧現。

“地理套利”容易實現嗎?

王煥玲覺得自己是少有的勇敢的個例。她不曾做周密的規劃,便开啓了說走就走的旅行。

2023年8月,她第一次來到巴釐島,當時負着債,還跟朋友借了5000元錢。做了一個月沙發客後,僅剩1000多元,她不得不想辦法去“搞錢”。

她在线上發起出租自己的項目,提供遠程咨詢服務。“一开始收費是一小時50塊人民幣,非常低,但當時夠我在巴釐島喫兩頓飯了。”隨着咨詢人數增多,她將費用漲到了300元一小時。

作爲數字遊民,收入是逃避不了的現實。與這位收入略顯窘迫的中國遊民新手相比,一些來自歐美國家的數字遊民,則利用“地理套利”(領取發達國家的薪資,享受發展中國家的物價),在巴釐島過上了王煥玲眼中的“神仙般的生活”。

王煥玲認識的一位英國療愈師,在烏布租下一棟別墅,一周只工作七小時,通過线上電話給客戶一對一療愈,一節課是120美金,約1000元人民幣。業余時間,這位國際友人都在參加各式各樣的活動,令她心生豔羨。

對於王煥玲而言,單一的收入,不足以支撐可持續的數字遊牧生活,因此她一直在謀求多元收入。

她在Google Map上標記泰國、巴釐島值得探索的“祕密基地”、值得打卡的美食點,制作成資源包在網上出售,幹貨滿滿,一個15元。

她還持續更新自媒體cherrybusybee,在社交平台上發布攝影作品,並將烏布當地的療愈文化巧妙融入,“拍照也是一次療愈,我會帶他們(客戶)走進大自然,做完一系列呼吸冥想活動後再拍攝。”

由於單價高,人像攝影逐漸成爲了王煥玲的主要收入來源。一位中國客戶曾專門飛來巴釐島,找她拍攝了一組情趣內衣。一個下午,她便增加了3000多元收入。

王煥玲的案例折射出一個群體現象,無論是自由職業,還是受僱於公司,如果沒有一份穩定且收入可觀的職業,身爲數字遊民,最終不可避免會成爲一名“斜槓青年”。

“地理套利,在中國似乎很難實現。”29歲的建築設計師阿哲告訴小巴,自從2022年6月裸辭後,他一直在國內邊旅居邊創業,見證了不少數字遊民因收入窘迫,最終黯淡離場的失敗案例。

阿哲認爲,海外的數字遊民,往往具備發達國家的收入水平,享受着發展中國家的消費水平;在國內,理想中的數字遊民,應該拿着一二线城市的工資,享受着三四线城市的物價,而事實卻是,大多數人既沒有高收入,又維持不了低消費。在他看來,國內的數字遊民喜歡聚集在雲南大理、浙江安吉、海南文昌等風景秀麗的小城,而這些熱門旅遊目的地,地理套利的優勢並不顯著。

除了不穩定的收入,交通費用、餐飲住宿、旅途保險等物質層面的成本,以及親密關系、規律作息等的潛在缺失,構成了數字遊牧生活的隱性成本,阻礙着那些蠢蠢欲動的人們邁出勇敢的第一步。

龐大的潛在的數字遊民群體

同樣1995年出生的余生,則不似王煥玲那般“莽撞”,程序員的技術和收入優勢,給了他成爲數字遊民時以充足底氣。

統計顯示,數字遊民往往從事與軟件开發、內容創作、設計、營銷等領域相關的工作。其中,程序員是數字遊民中的主力成員,且是收入最可觀的群體。

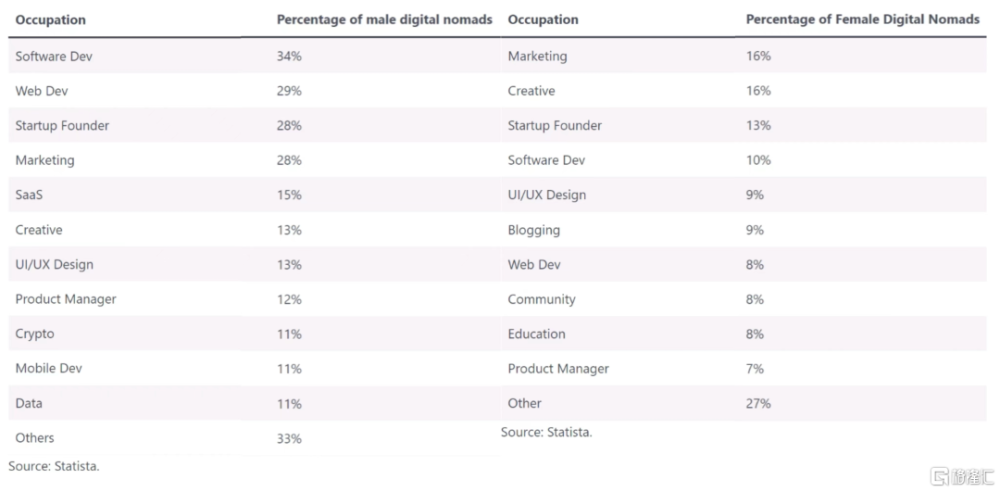

據Statista調查,男性數字遊民大多從事軟件开發(34%)、網頁开發(29%)、SaaS(15%)、用戶體驗/界面設計(13%)、移動开發(11%)等开發工作。而女性數字遊民從事的工作種類較爲均衡,以市場(16%)和創意(16%)爲主,用戶體驗/界面設計(10%)和網頁开發(8%)也有不少人涉獵。

男性數字遊民職業佔比/女性數字遊民職業佔比

盡管有技能加持,余生還是提前做好了兜底的准備。2023年2月辭職時,他已經找到一份保底的全職遠程工作。

“辭去本職固定工作轉遠程辦公,這個階段看似收入變低了,但是我空間自由了,機會成本增多。”余生說。

解決了個人溫飽問題後,他开始渴求更多的自主權和決策權,尋求更高層次的“自由”:“我並不想單純做一個打工者,也想通過創業,實現一個超級個體的狀態”。於是,他注冊了一家公司,專門接軟件开發項目。客戶外企居多,也有少量國內遠程辦公的小企業。

與客戶接觸下來,余生更傾向於選擇外企的整包項目,這類企業以任務爲導向,方便他靈活地支配個人時間,而服務國內企業,他依舊逃脫不了日報周報。

“去年加上接項目,估計淨賺20多萬,項目利潤在20%—30%之間。”余生告訴小巴。

然而,有錢賺並不意味着錢好賺,軟件开發實質是一個極度“內卷”的行業。“報的價格永遠有人比你低,而且低得離譜,开發成本要8萬以上,別人可以報2萬,甚至幾千都有,實在理解不了。”余生抱怨道。

幸運的是,余生的產品憑借個性的設計脫穎而出,最終打敗十余個同行,以十幾萬的最高價格拿下項目。然而,對於行業生態的可持續發展,他仍然感到憂慮。

以前上班的時候,余生幹的是單一工種,單幹後开始接項目,務必得組建起一個團隊。去年ChatGPT引爆AI賽道,他接觸到不少AI項目,“我要找一個算法工程師,還要搭進去一個前端工程師,然後再加一個產品經理,好在電鴨、圓領(遠程工作社區和平台)上資源有很多,大量程序員被裁員,導致我很好招人,而且都是高質量的人。”

團隊成員大部分都是自由職業者,大家线上交流、協作辦公。余生發現,“程序員在自由職業上是有先天優勢的,可以接觸各種各樣的人和項目,永遠不會找不到事情做”。而這些遠程辦公的程序員中,真正像他一樣處於旅居狀態的僅佔5%。

窺一斑而知全豹,這意味着,在日益增長的數字遊民隊伍背後,還有一個更爲龐大的靈活就業群體。

據國家統計局數據顯示,截至2021年底,中國靈活就業人員數量達到約2億。艾媒咨詢的調研報告進一步分析認爲,2022年中國靈活用工勞動者中,自由職業者佔比爲40.2%。而《2022年中國自由職業者白皮書》顯示,大部分自由職業者還處於新人階段,50%的自由職業者年收入不到12萬。

可預見的是,經歷了2022、2023年的降薪潮、裁員潮,自由職業者的人數將會大幅增長。其中,那些有一項或者多項技能傍身的人,無疑構成了龐大的潛在的數字遊民群體。

有限的人生,活出無限的精彩

有互聯網的地方就能產生連接,有一技之長的人就有能力賺錢。

“你已經擁有了自由的能力,就不會再害怕失去這種能力。”王煥玲告訴小巴,她自己就是最好的例證。

“在雲南旅居期間,見了太多人太多事,把我的認知拓寬了,我覺得人也不是一定非要上班,不管怎么樣,都是可以活下來的,所以我決定自己幹。”阿哲認爲,成爲數字遊民,“主觀”上要有抗風險能力,這和王煥玲所說的“自由的能力”,本質上是一個意思。

在阿哲看來,傳統建築行業發展到頭了。他看不見行業的活力和新增長點,本職工作已無法滿足其實現人生價值,於是選擇了裸辭。

在旅途中,阿哲萌生了創業的念頭,並堅定了創業的選擇。他先後做過充電寶代理,开過家政公司,和朋友一起做线上旅遊,嘗試過露營燒烤,目前在考慮做展覽設計,還打算往Web3方向轉型。

“我一直在折騰,嘗試過的行業有很多,了解過的行業就更多了,現在社會大學還沒畢業。”從業以來,他的收入不算穩定,基本處於盈虧平衡的狀態。

吳老師在年終秀的演講中曾提及:“如果在2024年,你還要創業,還愿意創業的話,那么一個非常可行和清晰的路徑大概是自我體驗、圈層呼喚、引爆流行、小衆悅己。”對於阿哲而言,自我體驗顯然就是當下他最渴求的部分。

“你該知道,創業有99%的失敗率,何況處於經濟下行的階段……”小巴向阿哲發出了直擊靈魂一問。

他說,那又如何?人生本就是一段持續探索自我、拓展邊界的旅程。

同樣在創業的余生,崇尚薩特的存在主義,薩特認爲世界本身沒有固定的意義或價值,意義是由個體通過選擇和行動賦予的。“所以我不斷體驗,把沒有意義的人生給它填滿了,這也是人生的價值所在。”余生說。

在一定意義上,數字遊民的崛起,代表着人們工作、旅行和生活方式的變革。而這背後是這群年輕人心態、思維、價值觀的轉變,他們重視個體的自由和獨立性,對於精神層次上的追求遠甚於物質,並渴望在有限的人生中實現個人價值。

可以預見的是,未來會有更多的年輕人,不再受傳統和固有觀念的束縛,選擇成爲一名自由職業者,甚至背起行囊,大膽用腳步丈量世界。

而當裸辭、數字遊民成爲時尚,Sherry卻隱隱覺得哪裏不對,“不是所有人都有能力創業,也不是所有人離开固定的工作崗位都能活得很好。我們終其一生,都在尋找適合自己的遊戲規則,希望在路上的我們,都能快速找到。”

*阿哲、余生爲化名

標題:成爲數字遊民,年輕人換了種“活法”

地址:https://www.iknowplus.com/post/87421.html