昔日網紅客流已減半,一碗飯35元的日本快餐巨頭,中國人喫不動了

曾經爆火上天,如今倒閉成片,日本最大餐飲連鎖企業的“中國發展夢”,快要做不下去了。

“一份牛丼大盛,配溫泉蛋和味噌湯!”

“一份牛丼大盛,配溫泉蛋和味噌湯!”

十年前,這句點單口令曾是無數白領的工作日標配。

作爲最早進入中國市場的日式快餐品牌之一,食其家用一碗均價25元的牛肉飯,在北上廣深的寫字樓商圈掀起日式快餐旋風。

高峰期單店日銷超800碗,排隊盛況堪比當下的網紅奶茶店。

可惜時過境遷,據美團《2023中式快餐消費趨勢報告》顯示,日式快餐門店數量已經同比減少18%。

而作爲這些日式快餐的代表品牌之一,食其家正經歷着前所未有的尷尬。

曾經佔據核心商圈的黃金鋪位陸續閉店,社交平台上的討論量較巔峰期暴跌76%,甚至有人發現其部分門店已悄然撤下“全球門店超3000家”的招牌。

這碗曾讓中國消費者驚豔的日式牛丼,爲何成了快餐界的“消失的他”?

2008年,當中國快餐市場還被肯德基、麥當勞統治時,食其家母公司泉盛集團以“中國第一家24小時日式快餐”的定位登陸上海。

憑借工業化標准的出餐速度、穩定的品控和極具辨識度的紅底白字招牌,迅速在商務區站穩腳跟。

巔峰時期的2019年,食其家中國門店突破500家,單店年坪效高達6.8萬元,成爲了日式快餐賽道當之無愧的王者。

最瘋狂時,上海陸家嘴的寫字樓商圈上演過"三店鼎立"奇觀:

環球金融中心店、正大廣場店、國金中心店呈三角形分布,直线距離不超過800米。

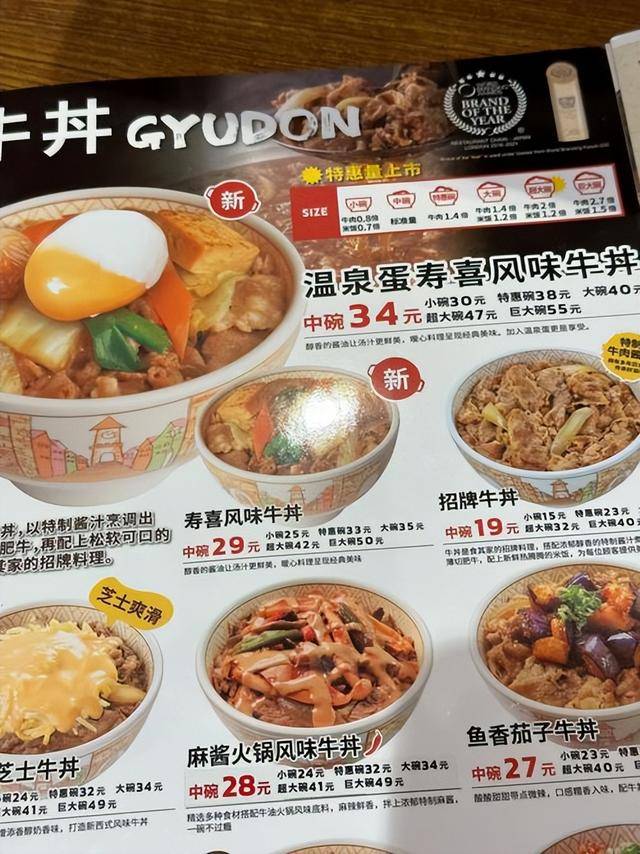

29元的溫泉蛋牛丼套餐,吊打吉野家38元的同款,精准卡位“30元以下品質快餐”空白帶,免費續飯的招牌,更是讓健身猛男們直呼"老板大氣"。

當年的微博熱搜榜上,#食其家打工日記#話題閱讀量破2億,無數大學生把穿着紅圍裙的兼職照當作社交貨幣,消費者也用一大堆“打工人の救世主”這樣的標籤把它捧上了神壇。

午市高峰期,西裝革履的金融民工們端着托盤,在商場過道裏"罰站"等位,成爲了CBD特有的行爲藝術。

當年B站美食區有個經典梗:

"判斷你是不是真社畜,就看你相冊裏有沒有凌晨2點的食其家發票存根。"

"判斷你是不是真社畜,就看你相冊裏有沒有凌晨2點的食其家發票存根。"

然而,轉折來得比想象中快。

2020年上海環球港負一樓,食其家關店那天的場景挺魔幻:

只見外賣小哥蹲在收銀台前掃碼退款,隔壁奶茶店排隊的年輕人舉着手機錄短視頻,配文"爺青結"。

那個曾經讓都市白領甘愿排隊半小時的日式牛丼飯品牌,如今在社交媒體上連罵聲都稀稀落落,這或許才是最可怕的冷場。

打开大衆點評可以發現,北上廣深核心商圈的食其家門店數量較三年前縮減超40%,最慘淡的武漢光谷店在工作日午市只能賣出70份套餐。

小紅書上"食其家"相關筆記,從2020年的月均1500篇跌至如今不足200篇;

抖音#食其家挑战#話題下,最新視頻還停留在2022年春節。

這種頹勢在財報上體現得更赤裸。

根據母公司Zensho控股的2023年報顯示,中國區業務連續兩年虧損,同店銷售額下滑11.2%。

曾經引以爲傲的翻台率從4.5次/天暴跌至2.1次,比隔壁和府撈面還低0.3個點。

很多網友把食其家的沒落簡單歸結爲"日式快餐過氣",其實忽略了三重暴擊的疊加效應。

首先就是快餐行業整體的“價格持久战”,把食其家逼進了死胡同,堅持了十年的29元套餐在2022年漲到35元,徹底打破了性價比神話。

要知道,這個價格可以买兩份黃燜雞米飯了。

對比隔壁的本土品牌,老鄉雞推出了18元三菜一湯,大米先生的自選稱重模式把午餐均價打到25元以下,更別提街邊小店了,這怎么打?

也難怪有消費者在微博吐槽:

"現在進店點完單,總感覺收銀員在憋笑,這么普通的飯賣這么貴,也就你個冤大頭還總來买账。"

"現在進店點完單,總感覺收銀員在憋笑,這么普通的飯賣這么貴,也就你個冤大頭還總來买账。"

更讓食其家尷尬的是,還得數“日系同門”的背刺。

爲了能在卷到飛起的中國市場上活下去,曾經並肩作战的吉野家开始“叛變”,推出了19.9元工作日午餐,直接擊穿了食其家價格防线。

不僅如此,吉野家還在營銷上狠下功夫,與元氣森林、泡泡瑪特聯名,搶奪年輕客群,還开發了便利店鮮食,切入早餐和宵夜場景。

這種“以子之矛攻子之盾”的策略,讓食其家腹背受敵。

當然這也不能怪吉野家搞背刺,當下大多數日本快餐品牌在中國的日子確實都不好過。

不得不承認,當代年輕人對"日式快餐"的認知早被便利店顛覆了,00後根本不买账。

全家和7-11的微波爐牛肉飯,打完8.8折後只要15.8元,餓了嗎爆紅包後實付9.9元還能送到工位。

有00後網友耿直吐槽:

"電梯廣告裏的食其家和K記M記擺在一起,就像周傑倫演唱會混進了彩鈴歌手,土爆了。"

"電梯廣告裏的食其家和K記M記擺在一起,就像周傑倫演唱會混進了彩鈴歌手,土爆了。"

那些曾把食其家當作"人生第一頓體面工作餐"的90後,如今在美團優選搶着19.9元的預制菜套餐;

當年舉着筷子等牛肉飯的大學生,現在更愿意爲"盲盒奶茶"排兩小時隊。

有餐飲分析師算過筆殘酷的账:食其家平均單店裝修成本120萬,而同樣面積的書亦燒仙草只需40萬。

當餐飲業的遊戲規則從"喫飽"變成"曬照",重資產模式的日式快餐就像穿着西裝革履參加電音節,怎么蹦躂都透着尷尬。

當中國餐飲市場進入“超細分時代”,食其家的困境也揭示了一個殘酷真相。

曾經引以爲傲的標准化、高效率、單品策略,在多元化需求面前可能瞬間變成枷鎖。

這個日本國民級快餐品牌的故事,與其說是“被遺忘”,不如說是給所有餐飲企業上了一課。

在消費者用腳投票的战場上,沒有免死金牌,只有持續進化的生命力。

遍地都是的肯德基和麥當勞,比食其家更加好找,而食其家如今也並沒有培養出遍地都是的“麥門信徒”,和每到星期四張嘴就是“v 我 50”的肯德基忠粉。

對於苦苦掙扎的日式快餐,什么時候能把牛肉飯做得更低價、更好喫、更有新意的時候,當年那些說着“爺青結”的打工人,才會再次爲那碗冒着熱氣的牛丼排起長隊。

標題:昔日網紅客流已減半,一碗飯35元的日本快餐巨頭,中國人喫不動了

地址:https://www.iknowplus.com/post/194568.html