讓人又愛又恨的折耳根,究竟什么來歷?

2020年4月,貴州的一家乳業企業發起了一項活動,公司計劃推出折耳根酸奶、洋芋酸奶、辣椒酸奶3款新產品,並詢問消費者更喜歡哪一種。一個壓倒性的結果出現了:折耳根酸奶以高達80%的票數成爲最受期待的產品。

“聽勸”的企業很快就推出了折耳根酸奶,貴州本地很多消費者第一時間嘗鮮,還有視頻博主進行了測評:“剛打开白色的盒子,一股折耳根的香味撲鼻而來。喝了第一口之後,被裏面細碎的折耳根顆粒驚訝到,真是太有創意了!”

在競爭激烈的乳品市場,因地制宜的產品是一種常見策略。還有乳業公司推出了生姜紅棗味酸奶、香菜牛油果牛奶、煎餅果子味牛奶……(圖片來源:網絡)

在競爭激烈的乳品市場,因地制宜的產品是一種常見策略。還有乳業公司推出了生姜紅棗味酸奶、香菜牛油果牛奶、煎餅果子味牛奶……(圖片來源:網絡)

作爲西南地區的特色食物,酸奶並不是折耳根的第一次“跨界”了。油炸折耳根條、折耳根方便面、折耳根薯片,甚至折耳根美式咖啡……對於很多西南地區的人來說,沒有折耳根的春天是不完整的。

但是走出西南,折耳根的受歡迎程度就迅速下降了。在廣東和福建,折耳根只是草茶或者湯料中的配角;如果過了長江往北走,折耳根就迅速成爲了“黑暗料理”,其待遇與北京豆汁兒、嶗山白花蛇草水、毛雞蛋一樣進入獵奇者的領域了。

折耳根糖葫蘆的出現,似乎也不出奇了(圖片來源:網絡)

折耳根糖葫蘆的出現,似乎也不出奇了(圖片來源:網絡)

作家汪曾祺是有名的喫貨,他曾經說過“有毛的不喫撣子,有腿的不喫板凳,大葷不喫死人,小葷不喫蒼蠅。”但他真正無法接受的食材只有一種,那就是折耳根。

汪曾祺曾經在文章中吐槽過:“有一個貴州的年輕女演員上我們劇團學戲,她的媽媽不遠迢迢給她寄來一包東西……她讓我嘗了幾根。這是什么東西?苦,倒不要緊,它有一股強烈的生魚腥味,實在招架不了。”

不知道這一盤酸豆角炒折耳根,讓多少人觸動了味蕾,又讓多少人掩鼻逃走呢?(圖片來源:Wikimedia Commons)

不知道這一盤酸豆角炒折耳根,讓多少人觸動了味蕾,又讓多少人掩鼻逃走呢?(圖片來源:Wikimedia Commons)

爲何不同地區的人,對折耳根的評價如此懸殊,它那讓人又愛又恨的獨特味道從何而來,折耳根又僅僅是美味的野菜嗎?

折耳根()是三白草科的多年生草本植物,也是我國的本土物種,今天廣泛分布在我國長江流域以南以及亞洲東部和東南部的區域。它的根系發達,蔓生的莖很容易伏地生長,而葉子成心形,有點像番薯葉。折耳根生命力很頑強,只要是潮溼、陰涼的環境,比如林下溼地或者山澗附近,它就很容易快速生長。

除了常見的折耳根(左)外,在四川峨眉山區域,還分布着一種峨眉蕺菜(),其習性和特點與折耳根類似,最大的區別是它全身都是綠色,不會有紫色的莖葉(圖片來源:Wikimedia Commons & 李策宏@PPBC)

除了常見的折耳根(左)外,在四川峨眉山區域,還分布着一種峨眉蕺菜(),其習性和特點與折耳根類似,最大的區別是它全身都是綠色,不會有紫色的莖葉(圖片來源:Wikimedia Commons & 李策宏@PPBC)

它的另外一個名字魚腥草同樣有名,正是形容它的氣味獨特,有一種淡淡的魚腥味。除了這兩個常用名,折耳根從古至今足足有幾十種名稱,這既說明了古人對這種植物並不陌生,也間接揭露了折耳根逐漸被“嫌棄”的一生。

在一些地區,會更加明確的把根莖稱作“折耳根”,將葉片稱作“魚腥草”(圖片來源:bossgoo.com)

在一些地區,會更加明確的把根莖稱作“折耳根”,將葉片稱作“魚腥草”(圖片來源:bossgoo.com)

相比在今天偏於一隅,其實在古代折耳根的分布和食用人群都要大得多。最晚至東漢時期,就有了對折耳根明確的記載,當時它被稱爲“岑草”或“蕺(jí)”。

在浙江地區,當時就有食用折耳根的習俗。根據東漢時期的《吳越春秋》記載,战國時期吳越爭霸,越王勾踐被吳王夫差擊敗並俘虜,勾踐爲了復國臥薪嘗膽,甚至主動爲夫差嘗糞診病。最終勾踐得以返回越國,不過他嘴裏也一直都留有異味。爲了不讓勾踐尷尬,相國範蠡命令所有大臣都要去採食折耳根,以集體的異味稀釋個人的異味。

因此在紹興市,至今還有一座小山稱爲蕺山,相傳就是當時大臣們採集折耳根的地方。

有學者考據,“折耳根”的名字其實就是從“蕺兒根”演化而來。如今蕺山是紹興城內的一個公園,讀者們不妨有機會去山上尋找一下這裏是否還有折耳根生長(圖片來源:bossgoo.com)

有學者考據,“折耳根”的名字其實就是從“蕺兒根”演化而來。如今蕺山是紹興城內的一個公園,讀者們不妨有機會去山上尋找一下這裏是否還有折耳根生長(圖片來源:bossgoo.com)

在兩漢時期,由於氣候相對溫暖,在黃河流域折耳根也非常常見,它也逐漸從一種野菜變成了有人專門栽種的蔬菜。在中原一帶,折耳根被稱爲“蒩(zū)”,河南汝州的折耳根甚至作爲貢品進獻皇帝。魏晉時期對於折耳根的記載非常多,所涉及的範圍也非常廣。

《齊民要術》裏就有“蕺葅法”的記載,這說明當時黃河中下遊一帶的某些地方仍然食用折耳根。而在西晉《風土記》中,已經有了“蜀人所謂蒩香也”,說明四川人對於折耳根的喜愛從那時候就开始了。在當時出現了生食、釀制醬菜、制作飲料等多種喫法,也已經和今天差不多了。

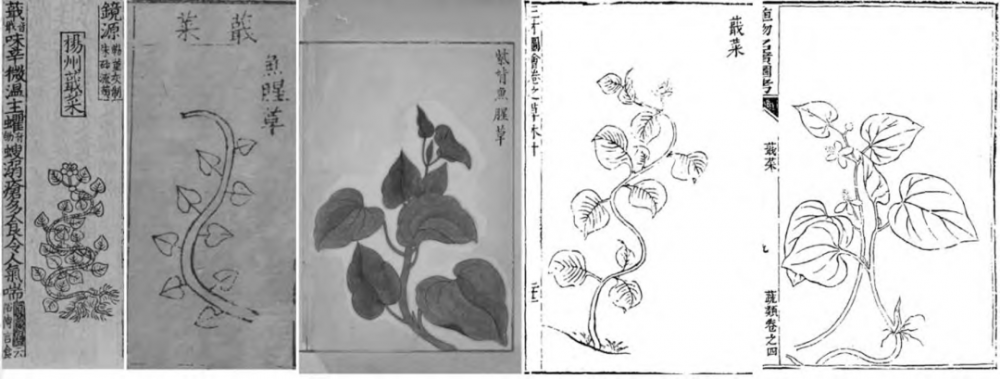

各代醫藥典籍中的折耳根圖像。在很多地區,折耳根還有“豬屁股”“豬鼻孔”“豬茶”等稱呼,應該也是從“蒩”演化而來(圖片來源:魚腥草的圖文書寫與本草知識建構[J])

各代醫藥典籍中的折耳根圖像。在很多地區,折耳根還有“豬屁股”“豬鼻孔”“豬茶”等稱呼,應該也是從“蒩”演化而來(圖片來源:魚腥草的圖文書寫與本草知識建構[J])

在宋代以後,伴隨着氣溫的回落,折耳根這種喜暖喜溼的植物,也逐漸退出了蔬菜的行列。雖然在南方廣大地區,人們還是很容易找到折耳根的身影,但此時的它除了作爲動物飼料或者飢荒時的保命野菜外,就只能作爲草藥出現了。

在明清時期,不僅是我國,連朝鮮和日本的醫書也都有折耳根入藥的記載。

在日本傳統醫學中,折耳根被稱爲“十藥”,意爲有十種草藥的功能。在《櫻桃小丸子》裏它也曾經出現過(圖片來源:櫻桃小丸子 劇照)

在日本傳統醫學中,折耳根被稱爲“十藥”,意爲有十種草藥的功能。在《櫻桃小丸子》裏它也曾經出現過(圖片來源:櫻桃小丸子 劇照)

唯一的例外只有西南地區,這裏保留了“上古遺風”。不僅漢人喜歡食用,當地苗族、侗族、傣族等其他民族也同樣將折耳根作爲日常食材,也因此誕生了很多特色菜餚。

在喫法上,西南不同地區會略有差異:貴州人喜歡涼拌喫根,雲南人會做成蘸水,川渝則是喜歡喫葉子。除此之外,火鍋、燉湯、燒烤、炒臘肉等做法也很常見。

無論是喜愛折耳根的人,還是討厭它的人,原因都是相同的,就是它含有的獨特氣味。折耳根富含多種醛類物質,其中尤以魚腥草素的氣味最爲濃鬱。

很多人無法接受折耳根,除了因爲對食材不熟悉之外,也很可能是自身基因的原因。人體內的OR6A2這一嗅覺基因,決定着人們對醛類化學成分的敏感程度。攜帶此基因的人,會敏銳地捕捉到醛類物質,因此很可能會對魚腥草素極爲敏感從而拒絕折耳根。

香菜冰淇淋。類似折耳根的兩極分化的情況,也發生在香菜、茴香和蒔蘿身上,它們的氣味來源同樣也是醛類物質,所以很多人會對其避之不及(圖片來源:sgliulian.com)

香菜冰淇淋。類似折耳根的兩極分化的情況,也發生在香菜、茴香和蒔蘿身上,它們的氣味來源同樣也是醛類物質,所以很多人會對其避之不及(圖片來源:sgliulian.com)

而關於折耳根還有另外一個爭議:折耳根體內含有馬兜鈴內酰胺,這是馬兜鈴酸的中間代謝產物。馬兜鈴酸已經被國際癌症研究機構明確定義爲致癌物,那么食用折耳根是否也會有害健康,就成爲了爭論的焦點。

不過馬兜鈴內酰胺在折耳根中的含量很低,並且截止到目前,科學界尚未明確發現折耳根可能誘發中毒的病例。這或許能讓很多人安心咽下嘴裏的折耳根吧!

汪曾祺與折耳根的故事還有後續:雖然汪老吐槽過折耳根,但因爲家裏人愛喫,長期薰陶之下,這位頂級食客最終還是接受了折耳根的滋味。關於折耳根的故事,或許正如他在書中寫到的感受:

其實折耳根除了可以食用,本身也是顏值很高的植物。如今園藝界也有了花葉的折耳根品種(圖片來源:Wikimedia Commons)

其實折耳根除了可以食用,本身也是顏值很高的植物。如今園藝界也有了花葉的折耳根品種(圖片來源:Wikimedia Commons)

轉載自:把科學帶回家

標題:讓人又愛又恨的折耳根,究竟什么來歷?

地址:https://www.iknowplus.com/post/186995.html