近200℃烤出非遺美食,泰州大爐燒餅登上《舌尖(4)》

在江蘇省泰州市姜堰區,有一種傳統美食以其獨特的手工技藝和醇厚的麥香,成爲當地早餐的標配,它就是大爐燒餅。2025年春節期間,在《舌尖上的中國(第四季)》的聚焦下,這道傳承了兩百多年的傳統美食,再次成爲人們關注的焦點。

兩百年爐火,鑄就非遺經典

在泰州市姜堰區,有這樣一家燒餅店,每天清晨,店門前總是排起長長的隊伍,人們爭相購买着剛出爐的大爐燒餅。這家郭二大爐燒餅店,是當地唯一還在用傳統火烤技法制作大爐燒餅的店鋪。店主郭金才,作爲泰州市非物質文化遺產姜堰大爐燒餅制作技藝代表性傳承人,已經與燒餅打了40多年的交道。

圖源:央視新聞

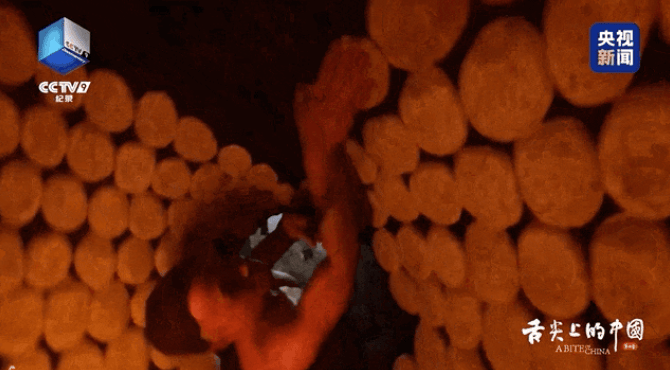

大爐燒餅的制作過程,堪稱一場匠心的盛宴。每天凌晨2點多,郭二大爐燒餅店就开始忙碌起來。烤餅的大爐是一口砌在牆上的沙缸,直徑1.3米左右,表面上的紋路能有效增大摩擦,使燒餅牢牢貼在上面。郭金才要把爐膛壁燒到近200℃,再用麥草杆壓低明火,留有整團的無煙紅火團,這時就可以貼餅了。

貼餅是最考驗功夫的一道工序,如今由郭金才的徒弟來完成。他單手托兩張餅,快速探身進入爐內,將餅按壓在爐內,平均8分鐘入爐70次,貼滿140個燒餅。探身入爐時,他的全身平衡都系於另一只手的兩根手指上。店裏每天要制作15爐燒餅,一天下來,貼餅師傅入爐1000多次。因常年在高溫下貼餅,他的雙臂已布滿火斑。

圖源:央視新聞

郭金才介紹,爐壁是有弧度的,溫度也不均勻,爐頂的溫度最高,兩側偏低,要把餅從兩側到頂部貼牢排齊,手上的力道要掌握得非常精准。“力氣太大太小都不行,反應要快,身手要靈活,眼睛、雙手、大腦要同時協作,這是機器無法替代的。”郭金才的話語中透露出對大爐燒餅制作技藝的自豪與熱愛。

圖源:央視新聞

大爐燒餅的制作技藝,不僅考驗着師傅們的手藝,更蕴含着深厚的文化底蕴。大爐燒餅的記載,最早見諸於《夢溪筆談》:“爐丈八十,人入爐中,左右貼之,味香全美,乃爲人間上品。”這種傳統技藝,經過兩百多年的傳承與發展,如今已成爲泰州市的一張文化名片。

傳統與現代的味覺碰撞

在匠心傳承的同時,泰州市的大爐燒餅也在不斷創新與融合中煥發出新的活力。隨着時代的發展,人們的口味也在不斷變化,傳統的大爐燒餅也在不斷地適應着市場的變化。

爲了滿足更多消費者的口味需求,郭二大爐燒餅店在傳統燒餅的基礎上,推出了多種口味的燒餅,如椒鹽、蘿卜、野菜等。這些不同口味的燒餅,不僅豐富了消費者的選擇,也讓大爐燒餅這一傳統美食更加貼近現代人的飲食習慣。

除了口味的創新,大爐燒餅的制作技藝也在不斷創新與融合中得以提升。“我們家發面和別家不一樣,是熱水燙面,老酵發面。燙的時候用手推着面,面推着水,等面燙得半熟了,再把它放涼,最後進行自然發酵。”郭金才說,這樣燙出來的面才能有更豐富的口感,烤出來外皮酥脆,內裏松軟。

圖源:央視新聞

泰州大爐燒餅不僅是一道美食,更是一種文化的傳承。2014年,“姜堰大爐燒餅制作技藝”被公布爲泰州市第五批非遺代表性項目,這標志着大爐燒餅正式步入了非物質文化遺產的行列。

作爲非物質文化遺產代表性項目,泰州大爐燒餅的制作技藝得到了更加系統的保護和傳承。郭金才深知自己肩負的責任重大,他不僅自己堅守着這份傳統技藝,還積極收徒傳藝,培養新一代的燒餅師傅。在他的努力下,大爐燒餅的制作技藝得到了很好的傳承和發展。

在新時代背景下,泰州市的大爐燒餅面臨着新的發展機遇與挑战。一方面,隨着旅遊業的蓬勃發展,越來越多的遊客來到泰州市,品嘗到了大爐燒餅這一傳統美食,並將其帶向了全國乃至世界。另一方面,隨着市場競爭的加劇,大爐燒餅這一傳統美食也面臨着品牌化、規模化的挑战。

不過,在政府的推動下,泰州市的大爐燒餅產業得到了快速發展。一些燒餅店开始走出泰州,在全國各地开設分店;一些企業也开始涉足大爐燒餅的生產加工領域,推動大爐燒餅的產業化發展。同時,隨着電商平台的興起,大爐燒餅也开始走向线上銷售市場,讓更多的人品嘗到了這一傳統美食。

圖源:央視新聞

除了政府的推動外,泰州市的大爐燒餅也在積極尋求自身的發展之路。一些燒餅店开始注重品牌形象的塑造和營銷策略的創新,通過舉辦燒餅文化節、燒餅制作技藝比賽等活動來提升品牌知名度和影響力;通過开發燒餅禮盒、燒餅套餐等新產品來滿足不同消費者的需求;通過利用社交媒體、短視頻等新媒體平台進行宣傳推廣來吸引更多的年輕消費者等。

文/常山

資料來源:央視新聞、現代快報、江蘇姜堰

標題:近200℃烤出非遺美食,泰州大爐燒餅登上《舌尖(4)》

地址:https://www.iknowplus.com/post/192244.html