資產負債表衰退中,日本財政做了什么?

主要內容

市場對於日本的資產負債表衰退討論較多,核心落腳在於財政擴張穩定宏觀槓杆率水平。但市場上少有專注於日本財政政策框架和其運行模式的研究,我們試圖從日本財政收入、支出、融資等多個角度剖析日本財政,來觀察日本財政的槓杆加在何處?

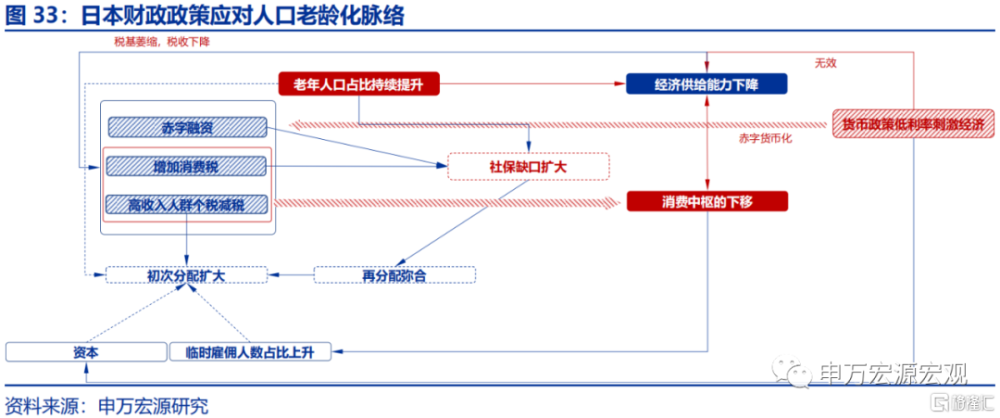

日本財政特點一:財政收入以直接稅特別是個人所得稅爲主,人口老齡化引致收入下降,加稅失當令消費貢獻下台階,而企業投資對減稅脫敏。1)日本財政收入從直接稅向間接稅演變,源於人口老齡化和減稅對稅收的侵蝕。但隨社保壓力加大,個稅重加稅並輔以提高退休年齡,最後的結果是增加的消費稅對衝了企業所得稅的降低,日本國稅1990-2019年近乎零增長。2)財政舉措失當令日本消費連下“四個台階”。日本共四次加徵消費稅,並無對應中等收入減稅措施,日本私人消費對GDP貢獻的中樞自1989年後連下四個台階。3)日本企業所得稅佔GDP比重下移,但投資並未恢復。這或源於日本企業“資產負債表衰退”的真實影響,即前期累積的債務需要償還,令投資對利率和稅率脫敏。

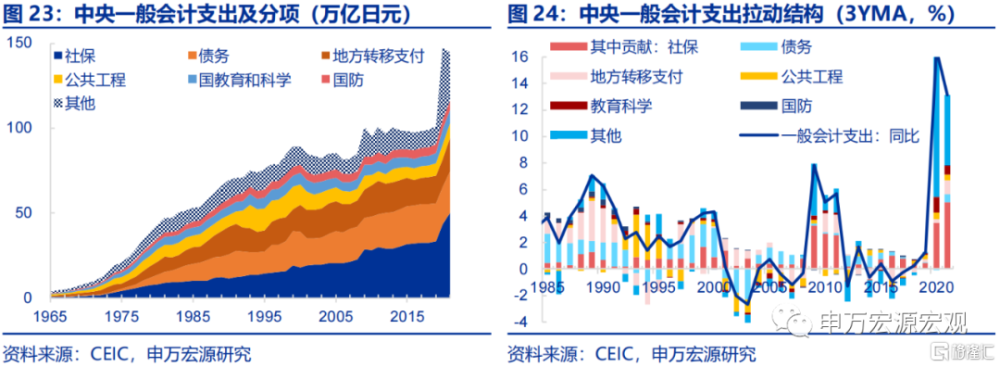

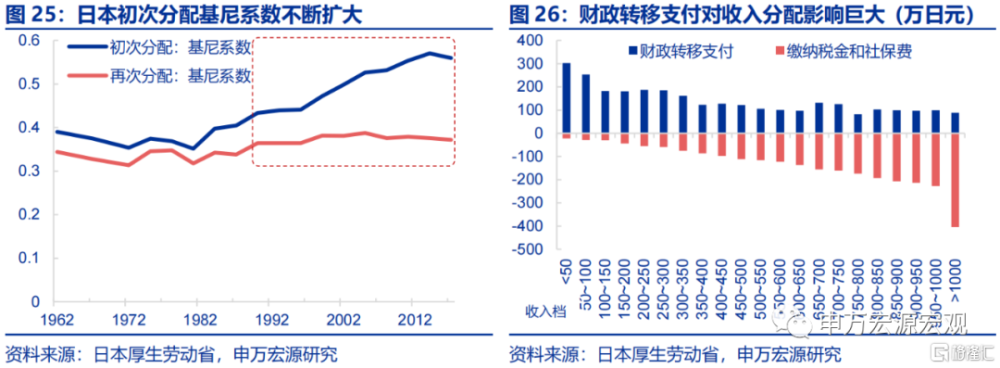

日本財政特點二:財政支出以保證社保給付爲主,基建讓位。1)財政支出三大目標在战後經濟發展過程中表現並不同。日本政府消費比較穩定,政府投資具有階段性特徵。2)九十年代後,政府投資和消費的偏弱來源於轉移支付力度的強化。人口老齡化給日本財政的影響不僅局限於收入端,更深層次的影響日本財政支出結構,社保壓力空前。爲彌補缺口,日本將財政資源均集中於社保領域,中央一般會計中社保支出比重達到三分之一,擠壓政府消費和投資的空間。財政轉移支付拉平二次分配後收入,但初次分配差距擴大實際上是和前期個稅減稅、消費稅加稅有密切關系。日本財政轉移支付“工具人”的屬性凸顯。

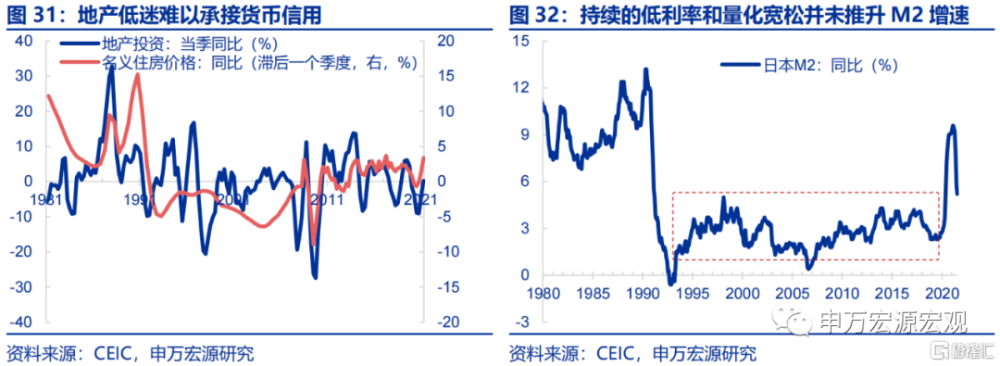

日本財政特點三:收支壓力令日本快速步入財政赤字貨幣化道路。1)社保收支缺口不可避免的體現在債務融資上。2)債務的快速擴張最終導向財政赤字貨幣化。長期財政擴張帶來政府債務付息壓力,日本貨幣也採取持續寬松的政策立場持續對財政輸血,財政赤字貨幣化程度愈發激進。日本央行的持續寬松對實體經濟已經無效,財政赤字貨幣化的最終作用就是幫助財政融資來保證社保的可持續運行和公平的收入再分配。

日本財政的得失:進退失據且供給轉型緩慢。1)日本財政長期進退失據,葬送良好的收入分配環境。收入分配公平目的是收入-消費-再拉動制造業,但中間的傳導鏈條已經被不斷加徵的消費稅所打斷,財政短時化行爲終將自我买單。2)供給受限,充分體現在貨物貿易順差轉爲逆差。日本財政在歷史上並未形成對研發的直接支撐。更嚴重的是,日本國內企業已經對利率和稅率脫敏,日本政府的財政資源都用於社保,根本無法將財政資金輸入給企業端,引領企業對新興產業的前瞻性布局。日本貿易順差的快速收窄中電氣音像設備的順差轉逆差也是不能忽視的因素。3)匯率未明顯趨貶,源於海外資產投資收益匯回。日元爲什么沒有因爲利率下降趨於貶值,尤其在貨物貿易順差持續回落的過程中,主因資金流入從貨物貿易順差逐漸切換爲投資收益匯回,源於前期日本對海外投資。但問題在於世界其他經濟體的產業升級若覆蓋了當前日本產業優勢,日元可能難以逆轉貶值趨勢。

風險提示:日本需求回暖超預期,日本央行超預期緊縮。

以下爲正文

市場對於日本的資產負債表衰退討論較多,核心落腳在於財政擴張穩定宏觀槓杆率水平。但市場上少有專注於日本財政政策框架和其運行模式的研究,我們試圖從日本財政收入、支出、融資等多個角度剖析日本財政,來觀察日本財政的槓杆加在何處?

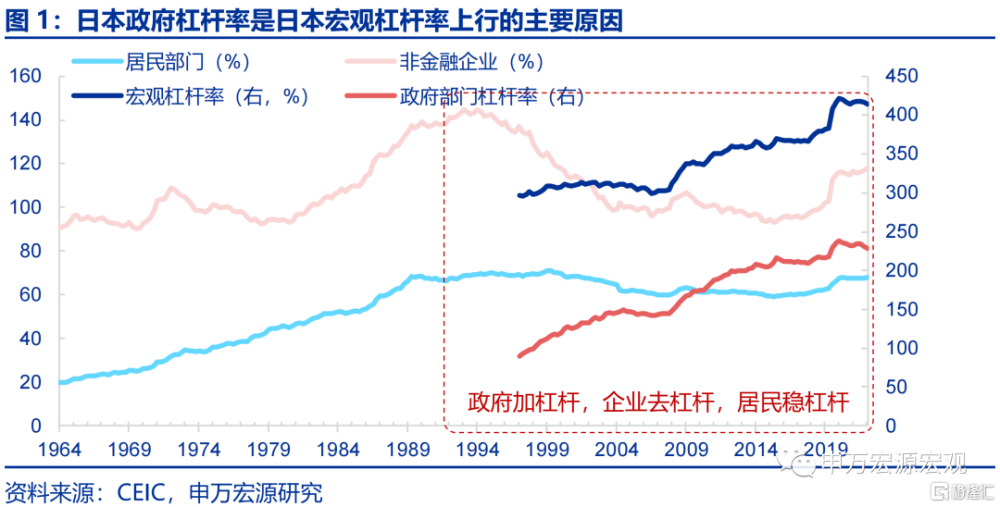

縱覽日本宏觀槓杆率歷史數據,可以明顯發現1990年後具有明顯的“政府加槓杆,企業去槓杆,居民穩槓杆”的特徵。日本1991年泡沫經濟破裂對企業影響最爲嚴重,非金融企業槓杆率從1993年的147.6%持續下行至2004年的99.2%才逐漸企穩。與此同時,政府部門槓杆率從1997年的90.1%上行至2004年的145.1%以維持宏觀槓杆率的穩定。而日本居民槓杆率1990-2000年則相對穩定,從68.4%小幅上升至69.8%。此後,至2020年底,日本政府成爲加槓杆的絕對主力,宏觀槓杆率上行108.9個百分點中,政府槓杆率要佔91.9個百分點,佔比高達84.4%。

但日本泡沫經濟破裂後,本應調整經濟結構,提高經濟發展的財政政策卻集中精力在應對社保困境,固然有日本老齡化加深的問題存在,但不能不忽視的是日本財政政策短期化和進退失據的特徵。而爲保證日本財政不會破產,低利率環境應運而生,但財政主要投向社保而非呵護企業,企業投資持續對利率和稅率脫敏,或才是過去日本經濟運行的幾條主要脈絡。

1.日本財政系統:央地關系復式預算的六個層次

1.1日本財政資源集中於中央政府層面

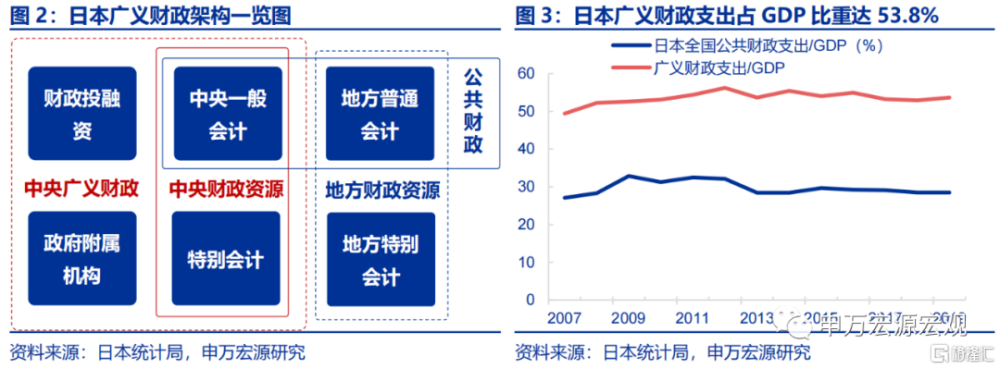

日本財政復式預算具有六個層次,體現了明顯的重中央,輕地方的財政架構,支出佔GDP比重超過50%(含公債支出)。在央地的縱向關系中,日本以稅收爲主的公共財政體系奉行分稅制,分爲中央一般會計和地方普通會計進行核算,合計佔GDP的比重在28.9%左右。但在公共財政外,中央和地方還存在以社保費及專項收入支撐的特別會計,基本類似於我國的各項政府性基金。同時,中央還掌握廣義財政資源,包括日本政府附屬機構和財政投融資。六個層次的財政體現對日本經濟涉入極深,央地公共財政+中央特別會計+日本政府附屬機構和財政投融資五個層次的財政支出佔GDP比重就高達53.8%(含公債支出)。

1.2中央和地方採取分稅制

日本整體的稅收制度師從美國財政學家卡爾·夏普,特點是央地分稅制以及以直接稅爲主的稅收體系。第二次世界大战後,日本接受美國經濟學家夏普的建議進行稅制改革,史稱“夏普勸告”。結合夏普勸告的內容,日本後續確立的財政核心有二,一是構建一個央地分稅制的系統,以央地間的轉移支付作爲聯系紐帶和提高全國財政一體化程度;二是以直接稅爲主的稅收體系,對商品和財政課稅相對較低。

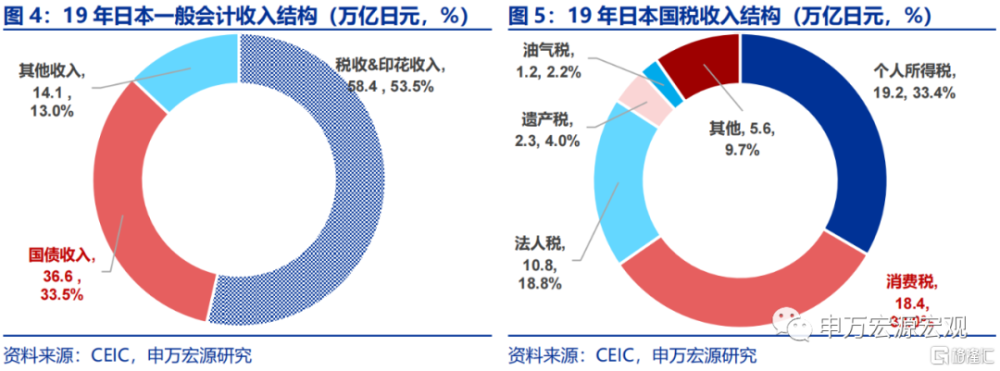

其中最重要的莫過於有國家財政之稱的日本中央一般會計,但其總收入嚴重依賴國債發行,實際稅收收入佔比不到六成。日本中央一般會計總收入包含三個部分,分別是來源於實體經濟活動的稅收收入及印花收入,來源於國債發行的債務收入和非稅收入。當前日本中央一般會計收入結構畸形,嚴重依賴債務收入。其中2019年正常從經濟總體活動中獲取的稅收收入僅佔53.5%,發行國債收入的佔比則高達33.5%。

日本國稅集中在個人所得稅、消費稅和法人稅三大稅種,合計佔比高達八成以上,2019年佔國稅收入的份額分別爲33.4%、32.0%和18.8%。值得注意的是遺產稅在日本國稅收入規模中位居第四位,2019年總規模達到2.3萬億日元,佔比達到了4.0%。

1.3日本中央政府的廣義財政資源舉足輕重

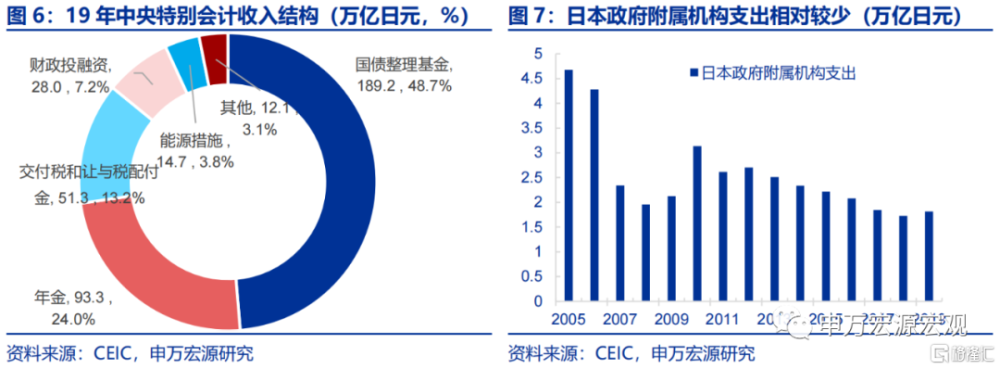

特別會計是日本政府爲开展有特定目標的項目而設立的账戶,其管理獨立於一般账戶。日本中央特別會計規模龐大,在2019年總規模達到389萬億日元,達到一般會計支出的3.8倍,共有13個特別會計,其中包括國債整理基金、地方分配稅和地方轉移稅以及東日本大地震重建等。數額龐大一方面來源於日本財政會計各個账戶之間的重復支出安排,另一方面也包含國債再融資的收入和償還安排,如佔支出比重接近一半的國債整理基金,其內部就含有從一般會計和其他特別會計的支出85.6萬億日元,同時爲償還公共債務本金和利息,發行101.3萬億日元的國債。

政府附屬機構是根據特殊法律設立的完全由政府資助的實體。目前,日本金融公社、衝繩开發金融公社、日本國際協力銀行和日本國際協力事業團(金融和投資账戶)正在運作。此類機構的收入也有相當規模來自一般和特別會計乃至財政投融資系統的劃撥。

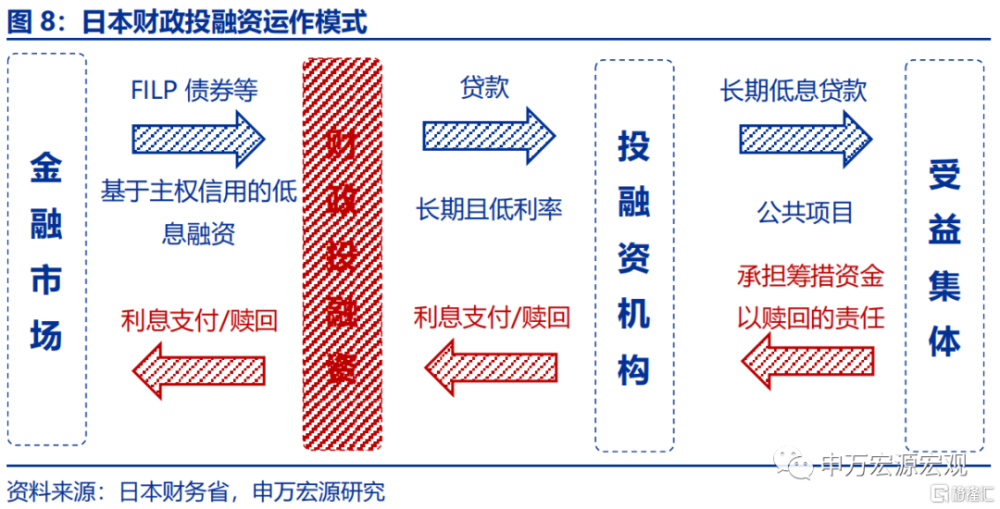

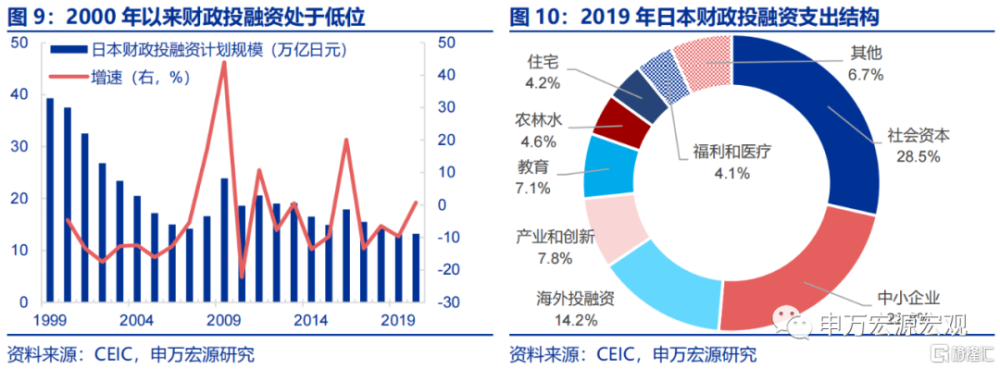

日本中央政府財政投融資的實質是通過政府信用從金融市場上籌資並用於長期公共項目,可以類比爲我國的地方政府專項債。日本財政投融資共包含三個部分,分別是財政貸款、產業投資資金以及政府擔保貸款。基本的運作模式是通過政府信用從市場上籌資並向相關機構貸款以投資長期公共項目,項目的現金流成爲未來還款的資源。從上個世紀末至今,日本財政投融資規模持續萎縮,從1995年的42.2萬億日元至今僅有13.2萬億日元。

財政投融資主要投向社會資本和扶持中小企業方面,並兼顧教育、醫療等。2019年日本財政投融資計劃中,有28.5%投向社會資本領域,根據之前公布的細項,很可能包括道路、運輸通信、地域开發等基建領域。另外有22.8%的資金扶持中小企業,至於應由公共預算承擔的教育、醫療等方面,財政投融資也有少量佔比。

2.日本財政收入:舉措失當令消費貢獻下台階

2.1日本財政收入從直接稅向間接稅演變

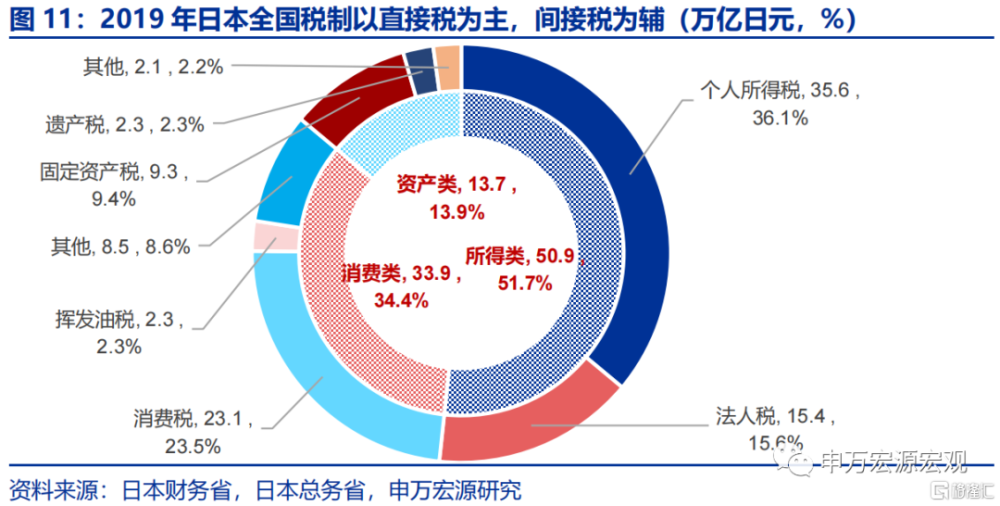

日本公共財政收入以直接稅爲主,國稅地稅合並中直接稅佔比達到65.6%。日本战後公共財政改革向美國模式靠攏,以直接稅爲主,在2019年全國稅收收入中佔比達到64.7%。其中尤以個人所得稅和法人稅爲主要收入,分別佔全國稅收的36.1%和15.6%。間接稅中除一些油氣稅收外,以1989年後四次加徵的消費稅(即增值稅)爲主,消費稅這一單項就佔全國稅收收入的23.5%,是僅次於個稅的日本國稅第二大稅項。

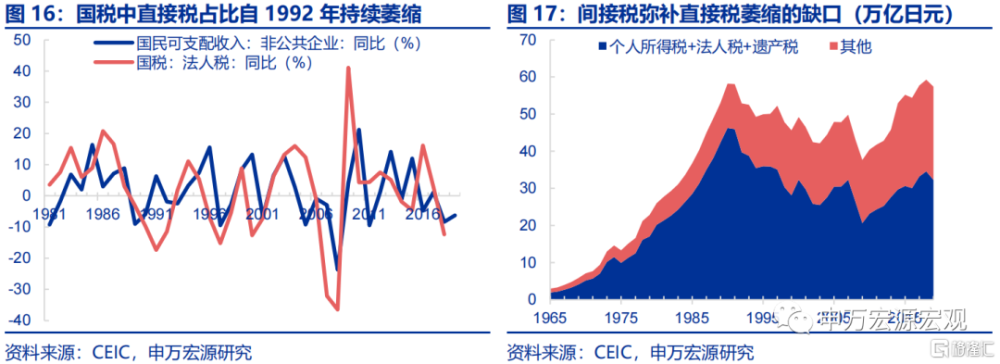

值得注意的是,2019年如此高的直接稅佔比尚是日本政府屢次改革後的結果,此前日本直接稅依賴度更高。以國稅結構爲考察對象,以個稅、法人稅和遺產稅爲代表的直接稅佔國稅收入的比重從日本消費稅逐漸提升稅率後逐漸降低,從1989年的79.8%滑落至56.2%。

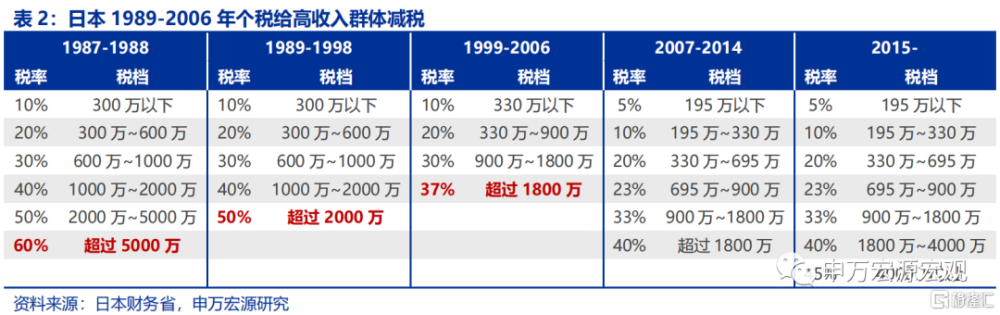

人口老齡化和給高收入人群減稅的兩大原因令消費稅加稅並未直接帶來國稅收入增加。一方面,人口老齡化的加速令日本勞動人口佔比(15-60歲)佔比自1989年後進入下行通道,從64.3%直落至2006年的59.2%,自發的帶動個人所得稅收入下降。另一方面,日本在加徵消費稅的同時,給高收入群體減稅而非給中等收入群體減稅,無法抵消消費稅對消費的拖累的同時,還造成個稅佔GDP比重從1991年的5.4%下降至2006年的2.6%。但隨着社保壓力的持續增加,前期進行的個稅減稅不得不再重新加稅,同時輔以提高退休年齡的舉措,日本國稅中個稅佔GDP比重重新提高。

同時在日本經濟泡沫破裂後,連續遭遇東南亞金融危機和互聯網泡沫衝擊,企業盈利總是陷入時好時壞的循環中,法人稅也難以成爲國稅的增長點。1990-2002年的十三年間,國民可支配收入中非公有企業有九年是負增長,持續萎靡的公司經營無法通過法人稅增加稅源。最後的結果是增加的消費稅只能彌補所得稅的整體缺口,日本國稅1990-2019年近乎零增長。

2.2財政失當舉措令日本消費連下“四個台階”

日本共進行四次加徵消費稅稅率的操作模式,並且無對應給中等收入群體減稅的對衝措施,日本私人消費對GDP貢獻的中樞自1989年後連下四個台階。日本分別在1989年、1997年、2014年和2019年加徵四次消費稅稅率,期間日本本有通過降低中等收入群體個人所得稅穩定消費的機會,但日本反其道行之對高收入人群的加稅令日本經濟穩定的最後希望也隨之破滅。日本私人消費對GDP增速的貢獻同步連下四個台階,從1981-1989年平均的2.2%逐次下移至2015-2019年的0.24%。

2.3 日本企業所得稅佔GDP比重下移,但投資並未恢復

二十世紀九十年代後,日本企業所得稅稅負持續下降。從國稅角度來考察,日本企業所得稅佔GDP比重從泡沫破裂後趨勢性下降。日本法人稅佔私人企業盈利的比重在1990年達到高點28.3%,但隨着泡沫破裂,日本財政不斷調整企業所得稅政策,令企業所得稅佔GDP比重快速下降,至2003年已經僅有9.8%。雖然後續有所回升,但回升的幅度並不大,仍然維持在10%-13%附近低位震蕩。

但稅負下降並沒有扭轉企業投資意愿。日本企業所得稅稅負下降最快時間段,也就是1990-2003這個期間,日本私人非住宅投資的增速一直以0爲中樞波動,並沒有因爲稅負的下降而令企業投資意愿出現明顯的回暖。

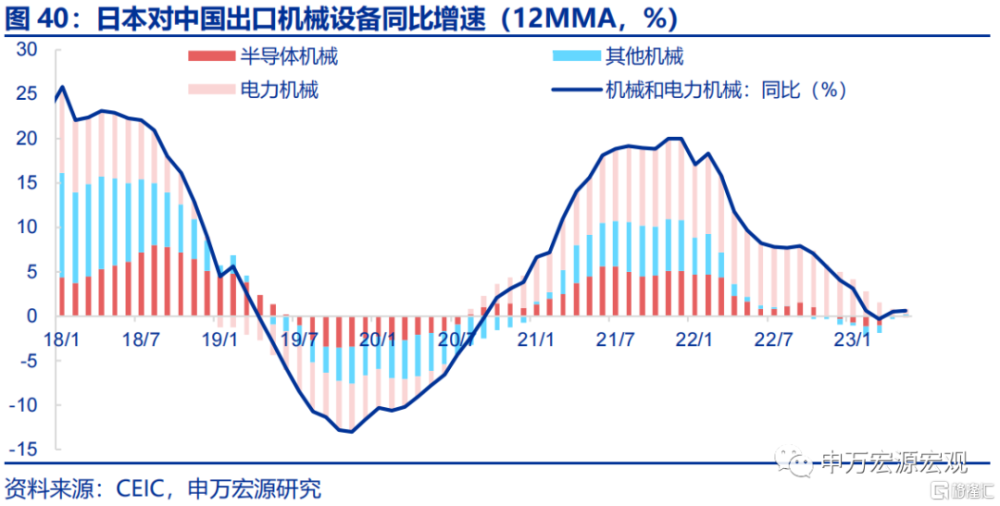

這或源於日本企業“資產負債表衰退”的真實影響。前期企業部門快速加槓杆,但在泡沫破裂後日本企業需要不斷的通過現金流去償還債務,而並非選擇投資以擴大生產意愿。這也是爲什么日本企業的企業所得稅稅負水平在下降,而日本企業投資一直不溫不火的原因。一方面,日本政策並沒有將財政加槓杆的資源給到企業,而更多的給到居民,居民消費意愿又被消費稅壓抑,令企業無法直接受益;另一方面,日本財政並沒有在供給端給到更多的支持力度,令日本在半導體產業鏈的發展勢頭讓位於韓國乃至中國台灣省,日本企業在沒有更高的盈利基礎背後,自然也不會傾向於重新擴大國內投資。

3.日本財政支出:基建投資讓位於社保

3.1財政支出三大目標在战後經濟發展過程中表現並不同

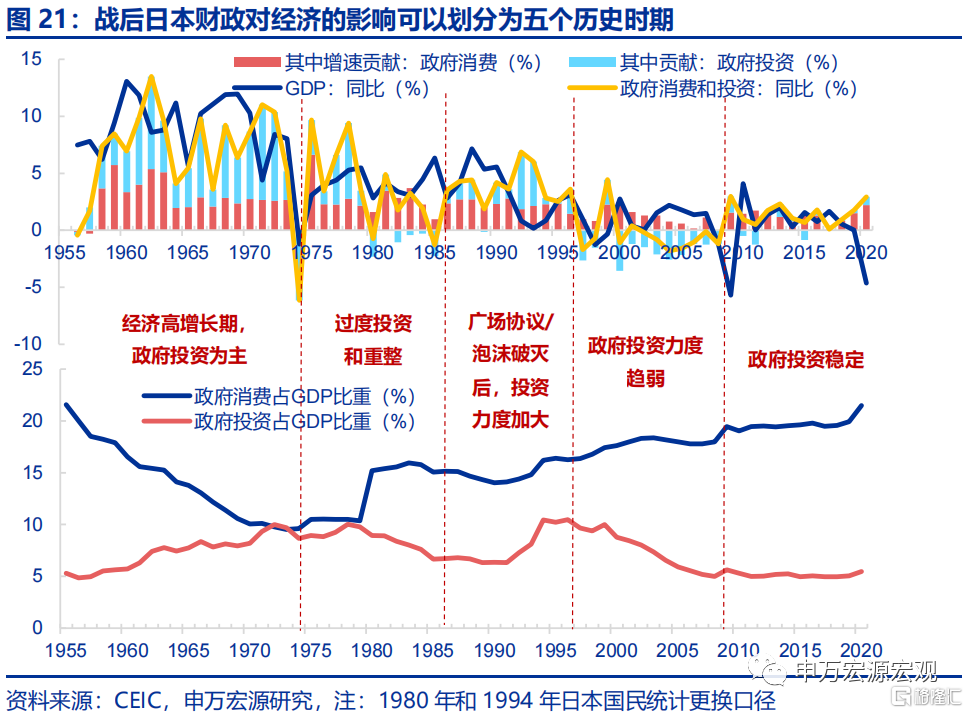

在任何國家,財政支出都主要有三大方向——政府消費、政府投資和轉移支付,日本同樣也不例外。但日本經濟從二战以來的獨特路徑以及其人口結構的快速轉變,令我們可以在日本五十年經濟發展過程中觀察日本財政三大目標在其中的不同作用。從日本財政65年的歷史中,可以看到政府消費的基礎作用,佔GDP比重自1970年以來基本穩定。

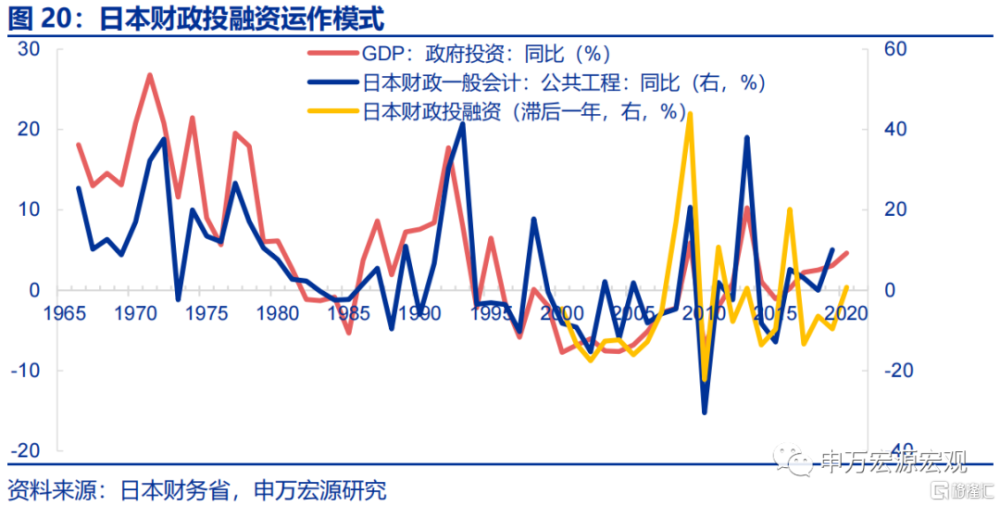

政府投資表現更具有階段性特徵。日本政府投資以基建投資爲主要模式,主要資金來源是一般會計和財政投融資。日本一般會計中包含公共工程支出,日本財政投融資同樣也包含道路、運輸通信以及國土开發等基建投資領域,二者增速的變化基本決定了GDP中政府投資規模增速變化。

而根據政府消費投資不同表現,可以將日本財政劃分爲五個歷史時期。1)二战後-1973年:配合战後經濟騰飛期,財政從消費轉換爲投資。战後日本經濟復蘇並迎來高增長,1955-1973年日本GDP平均增速達到9.2%,此時日本財政更多選擇投資以提供配套的基礎設施降低市場的交易成本,尤其是1960-1970年的《國民收入倍增計劃》中政府投資被被擺在了最重要的位置。2)1973-1985年財政過度投資和重整期:石油危機後,日本財政仍積極投資以穩定經濟增長直到1979年,但高速增長的基建投資和回落的GDP增速已經有所偏離,後續1980-1985年基建投資小幅負增長以平衡前期快速增長。3)1985年-1995年財政應對風險的再投資,隨着1985年日本籤署廣場協議,日本貨幣政策和財政政策均有所寬松來應對日元升值對經濟可能構成的拖累,但隨着泡沫經濟的破裂,政府投資成爲逆周期調節的主要手段之一。4)1996-2008,財政收縮期。此階段日本深受人口老齡化困擾,除應對東南亞金融危機時期外,政府投資大幅萎縮。5)2009年至今,政府投資穩定期。隨着政府投資佔GDP比例重回1955-1960年的正常水平,日本政府投資與經濟增長的關系基本固定,即使2020年疫情衝擊,投資也沒有成爲最主要的調節手段。

3.2 政府投資和消費的偏弱來源於轉移支付力度的強化

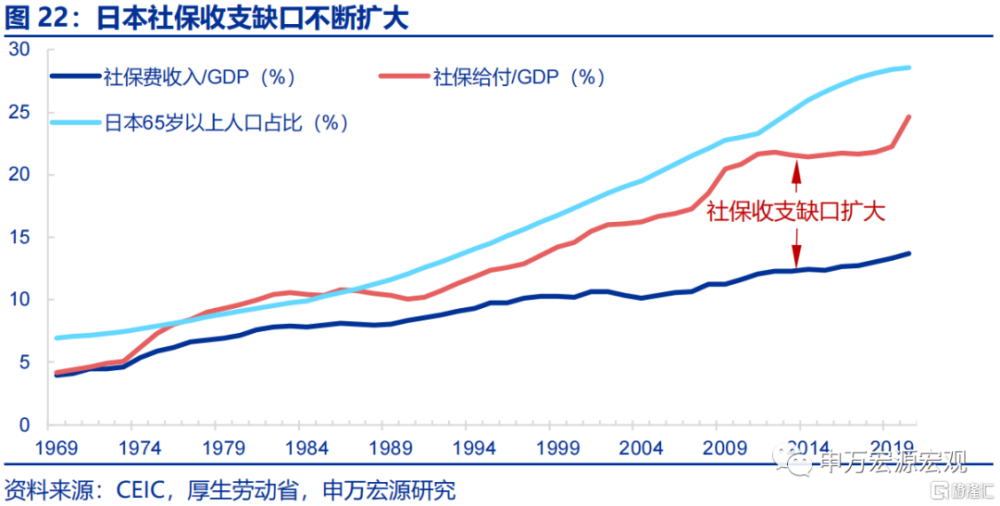

人口老齡化給日本財政帶來的影響不僅僅局限於收入端,更深層次的影響日本財政支出結構,社保壓力空前。按照65歲以上人口佔比超過7%爲老齡化社會的門檻,日本自1970年正式進入老齡化社會,但當時日本勞動年齡段人口佔比仍然保持在63%以上水平,社保收支缺口相對可控。但自二十世紀九十年代日本人口老齡化开始加速,每兩年65歲以上人口佔比提升1個百分點,社保給付佔GDP比重也從1991年的10.2%快速升至2012年的21.8%,社保收支缺口佔GDP比重迅速擴大,從1991 1.6%拉大至9.5%。

爲彌補缺口,日本將財政資源均集中於社保領域,中央一般會計中社保支出比重達到三分之一,擠壓政府消費和投資的空間。隨着人口老齡化加速,日本急需利用財政資金彌補社保缺口,中央一般會計中社保支出佔比從1991年的17.2%迅速升至2020年的33.0%。再考慮國債利息等相關支出,中央收入中僅有45%的資金可以真正用來進行政府投資和消費。這也成爲解釋二十世紀九十年代後日政府消費以及政府投資的低迷的主要原因之一。

財政轉移支付拉平人均收入,但前期稅改中對個稅減稅的政策思路卻成爲初次分配差距擴大的主要原因之一。日本再分配基尼系數在財政轉移支付下保持基本穩定,但初次分配系數自1981年的0.3515逐步擴大至0.5594,具有調節收入分配效應的個稅大規模減稅是主要原因之一。這就讓日本財政陷入十分尷尬的境地,爲彌補社保缺口調整直接稅間接稅的比重,反而成爲初次分配不公的來源,財政又只能事後通過再分配予以糾正。日本財政轉移支付“工具人”的屬性凸顯。

4.日本財政融資:快速步入財政赤字貨幣化

4.1社保收支缺口不可避免的體現在債務融資上

人口老齡化造成稅源減少和社保支出壓力集中反映在日本財政赤字上。1995年政府投資增長基本停滯後,日本一般會計赤字率仍然持續擴大,從1995年的3.2%迅速上升至2000-2008年平均5.4%的水平,背後一方面是源於人口老齡化帶來的社保壓力,另一方面則是快速積累的政府債務帶來債務付息金額的攀升。持續的赤字財政加速日本政府債務積累,僅爲中央一般會計融資的日本國債,余額佔GDP比重就從1996年年中較爲健康的43.4%迅速攀升至2006年年中的125.2%,十年上行81.8個百分點。而經歷2008年金融危機和2020疫情衝擊後,日本國債余額/GDP在2022年已經達到198.9%,很快將觸及200%水平。

4.2債務的快速擴張最終導向財政赤字貨幣化

不過正如前文對日本財政體系的整體論述一樣,日本政府債務中除了國債,還包括地方政府債務以及財政投融資債務等,2020年底合計政府槓杆率已經達到237.9%水平。日本政府債務除中央政府國債外,還包括地方政府債券、公共企業債券以及FILP債券等,同時還囊括日本政府借款等,合計總負債規模在2020年底已經達到1406萬億日元,佔GDP比重達到261.0%的水平,經過BIS調整後,日本政府槓杆率高達237.9%。

長期財政擴張帶來政府債務付息壓力,日本貨幣也採取持續寬松的政策立場持續對財政輸血,財政赤字貨幣化程度愈發激進。1)1991-2003年隱性財政赤字貨幣化。在日本泡沫經濟破裂後,日本央行即將貼現率從1991年的6月的6.0%分四年的時間調低至1995年9月的0.5%。低利率環境有助於減輕日本財政債務付息壓力。同時日本央行开始增持政府債券,進一步壓低日本國債利率。1999年-2003年日本央行增持41.5萬億日元政府債券,佔此階段中央政府新增債務的17.1%,日本十年期國債收益率也從1999年年初的2.1%最低下探至2003年4月的0.7%。2)2011年至今,金融危機後日本央行採取量化寬松操作,2011-2020年日本銀行新增持有的日本國債佔日本中央政府新增債務的156.4%,總持有政府債務佔中央政府債務達到44.2%,財政赤字貨幣化的激烈程度可見一斑。

日本央行的持續寬松對實體經濟已經無效,只能通過財政手段完成社會收入的再分配。貨幣寬松最能直接刺激的地產和基建投資的傳導鏈條都受阻:1)房地產泡沫破裂給日本經濟留下的陰影一直存在,日本地產價格和地產投資持續低位,難以承接釋放的貨幣政策空間;2)財政更多的精力都用來和低稅收和高社保缺口作鬥爭,難有資金撬動基建投資,政府投資的持續萎縮也難以利用貨幣寬松的環境。財政赤字貨幣化的最終作用就是幫助財政融資來保證社保的可持續運行和公平的收入再分配。

5.日本財政的得失:進退失據且供給轉型緩慢

5.1日本財政長期進退失據,葬送良好的收入分配環境

收入分配公平目的是收入-消費-再拉動制造業,但中間的傳導鏈條已經被不斷加徵的消費稅所打斷,財政短時化行爲終將自我买單。收入分配公平本來可以營造良好的消費釋放環境,牽引制造業升級和生產率的提升,本身是有利於日本產業結構升級和走出泡沫經濟的陰影的。但日本財政長期進退失當,採取增加消費稅的舉措爲社保融資,反而令日本消費中樞下移,已經打斷了從收入分配公平到消費傳導的鏈條,是財政短時化的明顯代表。一個國家的財政政策只有堅持長期視角,做好當下和未來的統籌安排才是負責任的政策導向。如日本般“頭痛醫頭腳痛醫腳”,人口老齡化加速階段的社保壓力採取簡單增加消費稅稅率的形式來處理,而根本不考慮經濟中長期發展路徑。財政也從對經濟結構調整最有效的政策工具轉變爲促進收入分配的“工具人”,令日本的經濟難以走出泥沼。

5.2 供給受限,充分體現在貨物貿易順差轉爲逆差

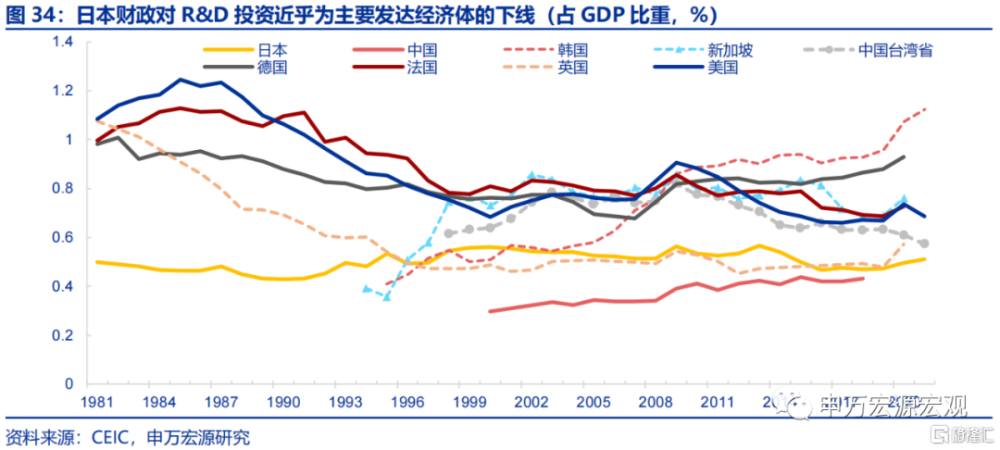

一方面,日本財政在歷史上並未形成對研發的直接支撐。日本地產泡沫破裂前,日本主要依賴產業政策,令“官、產、學”凝爲一體,加速研發進度,實現技術的趕超。但財政的直接支持力度並不高,泡沫破裂前,日本財政投向研發的支出佔比僅有,明顯低於美、英、德、法等其他發達經濟體。

另一方面,在人口老齡化愈發嚴重後,日本財政想提高研發支出也難以做到。在九十年代後,日本財政投向研發支出佔GDP比重和發達經濟體有穩定的差距,且开始落後於韓國、新加坡等新興經濟體。更嚴重的是,日本國內企業已經對利率和稅率脫敏,日本政府的財政資源都用於社保,根本無法將財政資金輸入給企業端,引領企業對新興產業的前瞻性布局。

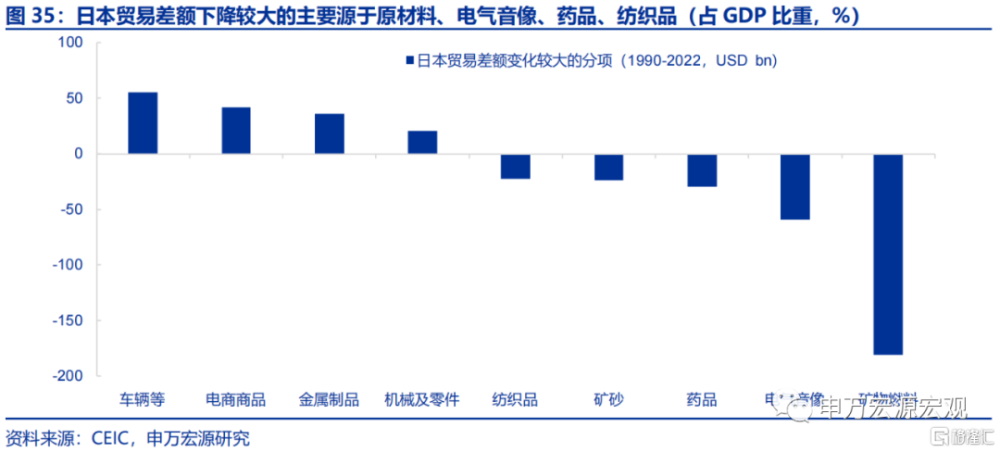

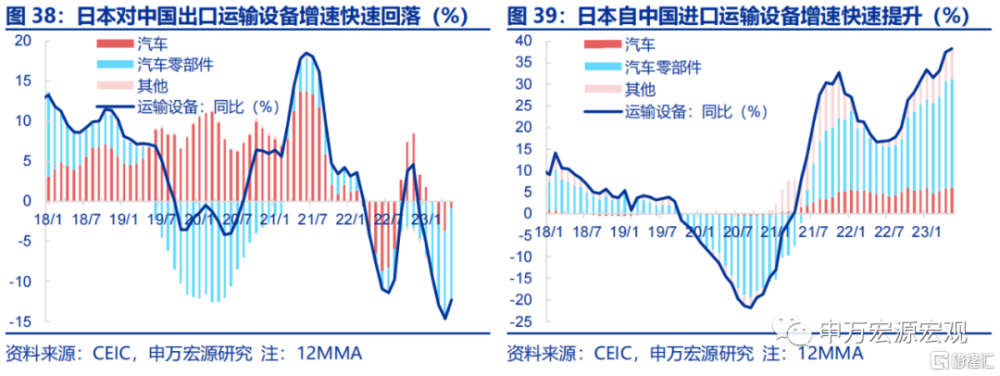

這種產業升級的弱勢直接反映在進出口端,日本貿易順差的快速收窄,並非都源於人口老齡化所造成的生產下降,電氣音像設備的順差轉逆差也是不能忽視的因素。按照理論,人口老齡化加深,生產下降消費上升,會自發的令貿易順差收窄,故日本貿易順差在二十世紀九十年代後的走弱有其內在的機制。我們也確實可以看到,日本二十年間貿易順差收窄主要源於原材料、藥品、紡織品等。但也可以看到三十年間日本的電氣音像制品(HS85)貿易差額由正轉負,而其在1990年是日本貿易順差三大主要來源之一,佔當年總貿易順差超過100%。

5.3 匯率未明顯趨貶,源於海外資產投資收益匯回

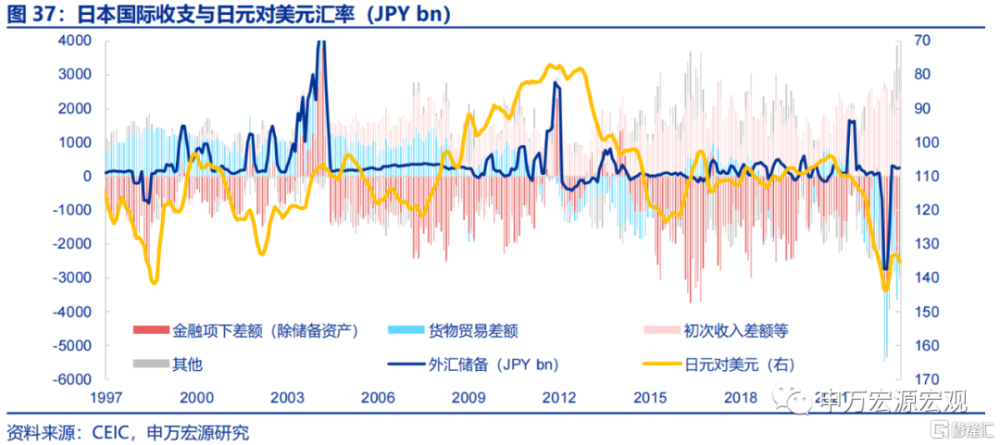

但這引出一個問題,就是日元爲什么沒有因爲利率下降趨於貶值,尤其在貨物貿易順差持續回落的過程中。日元在過去二三十年間相對穩定,並沒有出現大幅貶值的趨勢,這也被市場解讀爲財政赤字貨幣化並不一定引發本幣貶值的例證。但是一國貨幣幣值的波動,要從國際收支的角度去仔細考察,而日本匯率相對穩定的原因實際上是來源於其資金流入的規模相對較高,有對衝資本金融項下流出的壓力。但在貨物貿易順差逐漸走弱的過程中,是誰來替代成爲主導流入的呢?

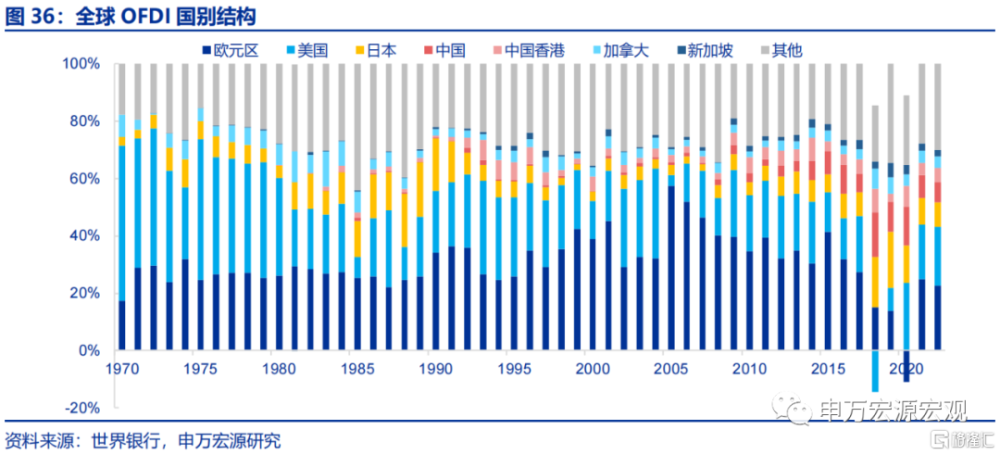

資金流入從貨物貿易順差逐漸切換爲投資收益匯回,主因前期日本對海外的大規模投資。日本海外投資的步伐從上個世紀七十年代就已經开始,隨經濟的發展逐漸擴大,但廣場協議後日元快速升值,令對外投資的優勢就更加明顯,可以使用海外低廉的勞動力的同時,也可以以海外其他國家相對偏低的匯率增加產品的國際競爭力。我們可以看到日本OFDI佔全球的比重在1985年-1990年期間達到17.2%,較1979年—1984年提升9.1個百分點。而這龐大的海外資產所產生的收益,在二十世紀之後逐漸替代了貨物貿易順差,成爲日本國際收支中流入的最主要方面。

另一方面則是源於日元的避險屬性。背後的根源是“降無可降”的利率,以及自由可兌換的屬性。因爲日本央行早早實踐低利率政策,在全球經濟出現風險事件階段,其他主要央行可能採取降息以穩定經濟的政策窗口期,日本央行無法跟隨,導致日本和海外特別是美國的利差傾向於收窄,日元的反而可能成爲幣值相對穩定的資產。對安全資產的追求,令全球資金有部分兌換爲日元。同時,因爲前期日元的利率低,部分利用日元融資並在全球投資的結構,會在不確定加大的時間段撤資並重新兌換爲日元以追求安全。上述兩條渠道也構成日元匯率相對穩定的重要因素。

日元的問題就在於一旦世界其他經濟體的產業升級覆蓋了當前日本產業優勢,日元可能難以逆轉貶值趨勢。日元匯率的基本盤是其汽車、機械制品等方面的全球領先地位,從貨物貿易差額和投資收益差額兩個方面支撐國際收支流動穩定。換句話說,一旦日本在相關產業優勢地位不復存在,那日元匯率也會跟隨其競爭力的下降而趨於貶值。這一趨勢在2022年極爲明顯,一方面源於油價衝擊,但另一方面更多系於其汽車產業鏈中長期競爭力下降的事實。

風險提示:日本需求回暖超預期,日本央行超預期緊縮。

本文節選自:2023.07.12申萬宏源宏觀發布的研究報告《資產負債表衰退中,日本財政做了什么?——日本財政政策框架》。分析師:賈東旭 王勝

標題:資產負債表衰退中,日本財政做了什么?

地址:https://www.iknowplus.com/post/13105.html