預制菜,不香了?

作者/安曉 編輯/堅果 來源/螺旋實驗室

導語:餐廳用了預制菜,菜單上卻絕口不提。超市裏的預制菜包裝,往往只突出便利性,對加工工藝、添加劑作用含糊其詞。消費者付了錢,卻連自己喫進嘴裏的是什么都搞不清楚,基本的知情權何在?

已是春光明媚的四月,但對於整個預制菜行業來說,似乎還沒有感受到融融的暖意。

2025年前三個月,關於預制菜相關的投融資事件數量寥寥無及,幾乎已經再難看到頭部企業和知名VC再向這一領域押下重注。

上個月的315,預制菜果然沒讓人“失望”,又又“光榮”上榜。某頭部連鎖餐飲品牌因預制菜相關的“菌落超標”問題,被市場監管部門重罰,一記響亮的耳光狠狠扇在行業臉上,也再次精准砸中了消費者那顆對預制菜本就脆弱的小心髒。

部分預制菜頭部企業的日子更是不太好過,頂着“中國預制菜之王”光環的安井食品,在預制菜概念大火的2021年,其A股市值一度達到約680億元,但如今已跌去了450億,淨利潤也在逐年走低。

曾經,預制菜被捧上神壇,頂着“解放雙手”、“廚房革命”的光環,被資本吹上萬億風口,號稱是打工人的“續命神器”。可如今,當“科技與狠活”的標籤被牢牢貼上,預制菜這盤“大餐”,似乎還沒完全“熟透”,就先涼了半截。

每一次“翻車”事件,都在對這個行業進行靈魂拷問:這盤被資本催熟的“大餐”,究竟還要在我們的餐桌上橫行多久?

01

萬億風口說停就停?

預制菜賽道曾幾何時何其瘋狂。新品牌拿着PPT就能融資,老牌食品廠allin轉型,連做互聯網的、搞地產的都想跨界撈一筆。融資拿到手軟,產業園遍地开花,仿佛誰不沾點預制菜,就要被時代拋棄。

2022年,趣店創始人羅敏豪擲數億直播帶貨,以“上市公司 CEO 賣菜”的概念和“一分錢搶酸菜魚”的噱頭切入預制菜領域,邀請傅首爾和賈乃亮相繼上場進行喫播帶貨,揚言要幫寶媽“輕松月入過萬”,結果呢?“一分錢加盟”的糖衣炮彈,內核還是熟悉的“校園貸”,最終在一片罵聲中草草收場,留下一地雞毛和無數被割的韭菜。

這不過是當年狂熱景象的一個縮影。據統計,2021、2022年每年都有超過30起的投融資事件湧入,把這個賽道燒得虛火上升,市場一片“繁榮”。

眼看他起高樓,眼看他宴賓客,眼看他樓塌了。這句詞用來形容近兩年的預制菜行業,再貼切不過。尤其在2024年,預制菜行業更是經歷了一場“速凍”。

年初一記“槽頭肉”重拳,直接把消費者的信任打出了內傷。想想那些未經處理、帶着淋巴結和甲狀腺的邊角料,搖身一變成了碗裏的梅菜扣肉,是不是瞬間反胃?315晚會曝光後,涉事企業被查封罰款,但這信任的窟窿,誰來補?

緊接着,“預制菜進校園”的爭議更是鬧得沸沸揚揚,輿論洶洶,教育部最終下場定調“不宜推廣”,等於給這股邪火蓋上了蓋子。

資本的嗅覺最靈敏,一看苗頭不對,跑得比誰都快。

2024年截至12月中,預制菜行業融資事件驟降到兩位數以內,說是“膝蓋斬”都算客氣。二級市場更是哀鴻遍野,截至2024年底,A股44家預制菜概念股,總市值較年初蒸發近750億元。

場上的玩家,在2024年更是水深火熱。曾經的“預制菜第一股”味知香,營收淨利雙殺、加盟商跑路只是縮影;手握大客戶的千味央廚,淨利潤同比暴跌超四成;即便是“優等生”安井食品也大跌超三分之一,增速也明顯放緩;惠發食品、海欣食品更是“傷筋動骨”,淨利潤同比跌幅分別高達驚人的超320%和700%,簡直是自由落體。

至於那些本就根基不穩的中小品牌,更是掙扎在生死线上。行業的“造富神話”戛然而止,集體進入“渡劫”模式。

02

誰在爲預制菜买單

預制菜這股寒氣,首先吹向了它的“衣食父母”——餐飲B端。

過去,爲了在內卷的餐飲市場活下去,追求極致的降本增效,連鎖餐廳幾乎把預制菜供奉起來,畢竟它實打實地貢獻了超過八成的收入。有媒體曾臥底知名連鎖餐廳“綠茶”,發現連招牌的“面包誘惑”都是統一配送、到店加熱,甚至還出現過長綠毛的食安事故。

但現在,消費者不幹了,大家花錢進館子,圖的就是那口新鮮熱乎的“鍋氣”,結果喫到的卻是加熱包,“花着現炒的錢,喫着工廠的飯,這不純純‘背刺’嗎?”這種被糊弄的感覺,讓食客們怨聲載道。

求生欲極強的餐廳老板們嗅到了危險信號。南城香、蘭湘子等品牌高調宣布“拒絕預制菜!”,恨不得在腦門上刻字自證清白。鄉村基、老鄉雞默默減少預制菜單。甚至還冒出了個“反預制菜聯盟”,直接跟行業“硬剛”。

不過,完全杜絕預制(尤其是半成品預制)對很多連鎖品牌來說幾乎不可能。所謂的“拒絕”,更像是一場心照不宣的營銷表演,用以安撫焦慮的消費者。美團上激增的“非預制菜餐廳”標籤,背後有多少是真材實料,又有多少是“皇帝的新衣”?

吊詭的是,在餐廳被口誅筆伐的同時,預制菜在家庭C端市場,卻生生刷了一波存在感。

尤其是在特定的場景下,比如節假日家宴,或者工作忙碌的周間晚餐。“自己做佛跳牆?想都不敢想,买個預制菜方便多了!”對於不擅廚藝、或者時間極其寶貴的年輕人來說,預制菜提供了一種“妥協”的解決方案,像盆菜這類准備起來能要人半條命的大菜,預制版本的暢銷,正說明了它在特定痛點下的“真香”定律。

預制菜年夜飯銷售額如今依舊保持增長,盒馬等平台的年菜銷量增幅可觀,也都說明了其在特定需求下的不可替代性。

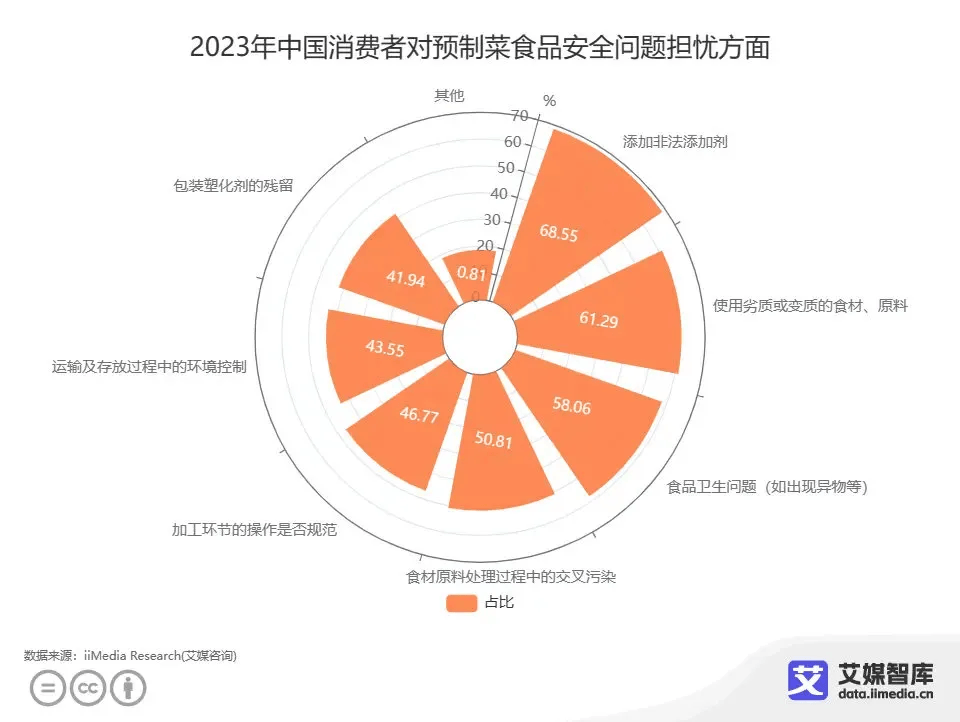

然而,即便是C端市場,消費者的滿意度也並不樂觀。有報告顯示,超六成消費者骨子裏還是“現炒黨”。艾媒咨詢數據也曾指出,中國消費者對預制菜的總體滿意度僅爲52%。在八大食品品類中,預制菜的“安全”滿意度直接墊底,僅爲可憐的16.62%,連及格线都摸不到。

一邊是圖省事捏着鼻子下單,一邊是對口感和安全的深深疑慮,這種“愛恨交織”的分裂狀態,恰恰是預制菜當下尷尬處境的真實寫照。

03

難解的添加劑焦慮

預制菜的爭議,說到底,還是工業化邏輯與傳統飲食文化、現代健康焦慮的激烈碰撞。

沒有“鍋氣”,中餐還叫中餐嗎?“鍋氣”,這個玄妙又令人着迷的詞,是中餐的靈魂所在。但預制菜,經歷了中央廚房的標准化調味、漫長的冷凍或冷藏運輸、終端的簡單復熱,早已失去了猛火快炒帶來的焦香和鮮活。

綠葉菜的色澤黯淡、肉質的僵硬幹柴、味道的千篇一律且往往過鹹過油……“喫起來像罐頭”,這絕非個別現象。標准化穩定了下限,但也徹底鎖死了上限,閹割了驚喜和風味。

“保質期一年?!這裏面得有多少防腐劑!”這恐怕是懸在所有預制菜頭上的達摩克利斯之劍。菌落超標、劣質原料、濫用添加劑(尤其是防腐劑)的醜聞層出不窮,一次次把整個行業釘在“不安全”的恥辱柱上。

就算企業拿出“符合國標”當擋箭牌,消費者看到長長的、天書般的配料表,心裏也直打鼓。標准的不統一,監管的滯後,讓“良幣驅逐劣幣”成了一句空話,信任被反復碾壓。

最令人難以接受的,還是無處不在的“信息差”和被剝奪感。

餐廳用了預制菜,菜單上卻絕口不提。超市裏的預制菜包裝,往往只突出便利性,對加工工藝、添加劑作用含糊其詞。消費者付了錢,卻連自己喫進嘴裏的是什么都搞不清楚,基本的知情權何在?

這種不透明的操作,不僅無法平息焦慮,反而讓消費者覺得“水太深”,將預制菜與“欺騙”、“貓膩”畫上等號。

在“添加劑焦慮”和“鍋氣”執念的雙重夾擊下,預制菜最終是會通過自我革命贏得一线生機,還是在消費者的集體怨念中,徹底淪爲餐桌上的“明日黃花”?留給預制菜自證清白的時間,或許真的不多了。

標題:預制菜,不香了?

地址:https://www.iknowplus.com/post/211715.html