李子柒回歸之後:這才是斷層第一的「國產頂流」

世間的美,不在於其表面的精致,而在於其背後的“笨功夫”。

——女同事說

#

點贊、推薦,順便 ★標俺們

四舍五入做新東方精神股東!

去年年底,時隔 3 年李子柒終於更新了。新視頻以 中國非物質文化遺產“漆器”爲主題,一經發布就立即衝上了熱搜。

圖源:微博@李子柒

14分鐘的視頻,拍了244天。她在制作漆器時,還過敏嚴重到全身紅腫,但仍然堅持了下來。這正是她 “從一事,終一生”匠人精神的寫照。

而在紀錄片 《璀璨薪火3D》中,記錄了這樣的非遺匠人150多位,並且拍下了他們的手藝和人生。

01

手作的“笨功夫”

清晨的成都,玉芝蘭私房菜館的後廚裏,非遺傳承人蘭桂均早已开始了他與時間的博弈。

他手中的金絲面,以 “細可穿針”聞名,是川菜中近乎失傳的絕技。

制作這碗面,是對體力與耐心的雙重考驗。 和面只用土鴨蛋黃和高筋面粉,不加一滴水。蛋黃的橘紅與力道揉進面中,成就金絲面獨有的細膩與透亮。

接着,蘭桂均單腿躍上竹槓末端,身體繃緊,开始坐槓工序。面團在竹槓下經歷五次折疊、三十次彈壓,形成更加緊密的面筋網絡,更有彈性和韌性。 三十年的肌肉記憶,讓每一次彈跳的力道都精准如尺。

轉至擀面台,大小兩根擀面杖輪番上陣,反復壓平直到 面皮薄到能夠透光爲止。

然後,蘭桂均抽出了那把師傅傳給他的鐵刀 。兩斤重,半米長的刀,他使用起來卻得心應手。

他採用 “觀音掌”切面法,大刀平行移動,切出的面條寬僅0.1毫米,細如金絲。

最後耗時約6小時,終於做出一碗鮮香美味的面。

三十年光陰,蘭桂均把青春捶打進每一根金絲,把歲月熬煮進每一滴清湯。無數個汗溼衣裳的日子裏, 他堅守的,只是那根磨得發亮的竹槓和做出“最好喫的面”的執念。

如果說蘭桂均手中的金絲面是刀尖上的細琢,那么王藝生掌心的鐵觀音,就是手上功夫的淬煉。

一抔茶葉,他用四十年光陰反復揉捻,在機械轟鳴的時代裏,固執地守着竹篩、炭火和一雙布滿茶漬的手。

制茶並不容易,要做出上等的鐵觀音,需歷經採摘、曬青、搖青、涼青、炒青、揉捻、包揉、烘焙等 十幾道精細工序。

在這個過程中, 制茶師傅需憑借精湛的手藝,在數百度的炒鍋中翻炒茶葉,短短五六分鐘內,既要掌握火候,又要確保茶葉受熱均勻。

緊接着,迅速將炒好的茶葉取出,進行揉捻。若操作不當,極有可能在高溫下燙傷雙手,造成水泡。

如今人工制茶方法逐漸被機械化的生產所取代,傳統手工制茶技藝正面臨着失傳的風險。

但 王藝生是現今少數幾位堅守手工制茶技藝的專家之一,年過七旬的他,日日與茶相伴,手連着心,茶連着自然,四十年如一日地守着最燙、最苦、最耗心血的“笨功夫”。

安溪的茶山雲霧間,鐵觀音於百年古法制茶坊裏蒸騰出七泡蘭香,而 荊楚大地的梧桐木下,萬翔讓失傳千年的楚地古琴重新震顫出清越之聲。

萬翔,這位 名校畢業、國企最年輕的CEO,在1996年脫下西裝,執起刻刀,將半生交付給古琴,成爲了 楚地斫琴技藝非遺代表性傳承人。

斫琴,即手工制作古琴的傳統工藝,一般用刻刀在木料中雕出共鳴腔體,再以天然大漆混合鹿角霜粉末,反復塗抹十二層保護層。

匠人選取百年以上的老杉木或桐木作爲琴面,因爲老木質地松透,能保證音色清潤。

手工斫制一張琴需 耗時兩三年,而工業化流水线僅需月余。但萬翔始終嚴格選材,堅持用老房梁木,也就是老杉木斫琴。

找到符合斫琴要求的木材並非易事,有時可能需要花費數年時間,走遍千山萬水。

除了選材嚴苛,斫琴必不可少的一環就是上大漆,也就是天然漆、生漆。通過上漆,不僅能夠保護琴,還能使琴的音色通透穩定,琴體美觀溫潤。

生漆毒性常讓他雙手腫脹潰爛、雙眼如燈籠,他卻把這當做“大快樂”前的考驗。

“美的東西、好的東西,需要一個很長的周期去完成。”

正如萬翔所言,機器無法取代人的靈性和情感, “笨拙”的手工制作裏藏着那些肯與光陰對抗的匠人們對自然和美的敬畏。

02

刻在作品裏的精神印記

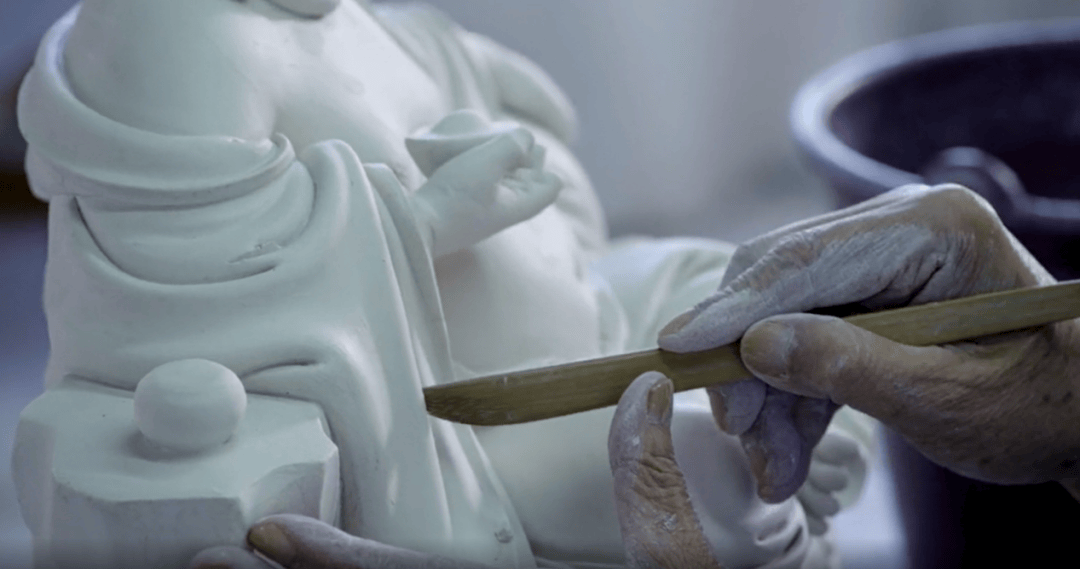

邱雙炯是國家非遺項目德化瓷燒制技藝代表性傳承人,耄耋之年的他對藝術始終保持着一種激情與衝動。

歲月在他身上似乎只是增添了幾縷白發,那雙眼睛裏藏着的,盡是孩子般的純真與好奇。九十歲的人,四十歲的心態,他對瓷雕的熱情之火,燒得比年輕人都旺,被人稱爲 瓷界的 “老頑童”。

邱雙炯愛彈琴,卻從來不看琴譜,一方面是爲了鍛煉自己的記憶力,另一方面則 是爲了“防止手指生鏽”。

得益於此,他刻畫的每一個人物都是活靈活現的。 憨態可掬的彌勒,輕甩水袖,身姿婀娜的貴妃,衣袂飄飄,靈動飄逸的神女......獨特的動態美感,讓冰冷的瓷器仿佛都活了起來。

這位“老頑童”就像他的作品一樣不拘一格,在藝術上始終激情滿滿。 3D 打印技術剛一興起,他就研究起了建模軟件,並且巧妙應用到了瓷雕模具的制造上。

“創作高難作品和別出心裁的作品”,是邱雙炯終生的追求和理想。因此,他不斷突破傳統技藝的框架,耗時13個月創作出了《八本尊》白瓷佛塑像,其中 千手觀音菩薩高至2.2米,終結了“德化無大器”的歷史——過去的德瓷幾乎沒有超過50釐米的。

即便胃部全切,但他對陶瓷的癡情一如既往。日復一日,精心打磨,正是在這樣極致的追求下,才有了邱雙炯這些極致的作品。

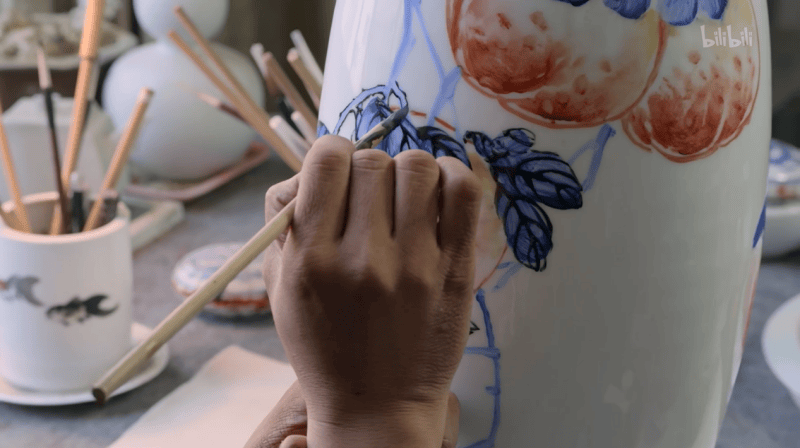

千裏之外的景德鎮窯火中,另一位 “老來叛逆”的匠人,也正在陶瓷上雕刻光陰。

14歲的饒曉晴,本是個在田間野地撒歡的 “野孩子”。父親爲了收住他的頑劣心性,將他送去學藝。

誰曾想,這一送竟讓陶瓷的種子在他心中生根發芽。 而他骨子裏的“野”,也意外成爲他藝術創作的獨特天賦。

饒曉晴在創作作品時,如同他的性格一樣“離經叛道”。他認爲 陶瓷是個性的結合,雕琢作品時,創造的是“自己”。

正是這樣的創作觀,在1991年炸出了“驚雷”。當時,整個景德鎮都在制作精巧小件,但他偏要挑战大件色釉《清明上河圖》瓷鉢。 打破常規,也最終在國際陶瓷節斬獲了一等獎。

那些曾被父親斥爲“頑劣”的特質,卻成爲了他作品創造的靈感來源。在他的“嬰戲”系列作品中, 陶瓷上嬉鬧的孩童,都帶着他年少時攀牆翻瓦的痕跡,既有活潑可愛的野趣,又暗藏“道法自然”的哲思。

“陶瓷最大的魅力在於每一件陶瓷作品都是孤品。”如今,饒曉晴仍保持着“野孩子”的創作習慣。他創作陶瓷時,講究靈感,喜歡在釉面上即興潑灑山水。

天人合一、物我兩忘,匠人和他們手下的作品互相成就、彼此承載。 手藝人給作品注入了靈魂,而作品又剖白了手藝人的內心和理想。

“他們把靈魂揉進了萬物,到底誰才是作品,可能只有神才知道答案。”

03

熱愛是最長情的傳承

非遺匠人的時間似乎都是以“年”爲單位,五年、十年、二十年...... 在年復一年的堅守中,“熱愛”始終不曾退卻。

周美洪,1979年,從父親手中接過了墨錘,踏入老胡开文墨廠。那時的他, 兩次高考失利,帶着不甘與迷茫,成爲一名制墨工人。

最初的半年,他形容自己“不情不愿”,但後來在日復一日的捶打、揉捏中,他卻逐漸愛上了特有的墨香味道。他說:

“徽墨是有靈魂的。每一錠墨都帶着人的體溫,活了過來。”

自進入墨廠以後,周美洪的生活和工作便與墨廠緊密交織,連家都安在廠區。

他的日常活動軌跡更是以墨廠爲中心:從宿舍到辦公室僅需拐一道門,而辦公室到各車間、工序的行走半徑僅約20米。

墨廠中像他這樣的人還有很多,他們朝夕和墨打交道, “一輩子就一張桌子、一個凳子”。

而在蘇州太湖之濱的繡莊裏, 姚惠芬則是用一針一线繡出了她的一輩子。

自打童年起,她就浸染在繡棚與畫稿間。奶奶和母親在繡棚前飛針走线時,她總愛趴在桌邊,看絲线流轉成花瓣、鳥羽。5歲的她第一次拿起繡花針,繡布上的針腳歪歪扭扭,卻像種子般扎進了她的生命。

16歲那年,她在刺繡廠看到師傅繡制《蒙娜麗莎》,蒙娜麗莎的微笑在絲线下若隱若現,這份震撼點燃了她心中對刺繡的熱愛與追求。

十年磨一針,她的拜師之路充滿荊棘。她背着繡繃獨闖蘇州城,拜入沈壽仿真繡第三代傳人牟志紅門下, 白天在繡坊刺繡,晚上把畫稿貼在牀頭揣摩,其中甘苦,一言難盡。

“很難很難的時候眼淚也會掉下來,但這是我自己的選擇,我熱愛刺繡,它就是我的生活。”

這種近乎癡狂的熱愛,讓她技藝不斷精進。2007年,姚惠芬做了一次“減法革命”——她將西方素描與中國线描結合, 首創“簡針繡”,以少、素、精的針腳和线條,體現簡潔純粹的美感。

十年以後她又取得了更大的突破。她帶領繡娘團隊用50余種傳統針法繡制宋代名畫《骷髏幻戲圖》, 每一局部的針法都刻意衝突對立,讓蘇繡首次登上威尼斯雙年展的當代藝術舞台。

然而,在這光鮮背後卻隱藏着蘇繡傳承的隱憂。姚惠芬帶領的繡娘團隊中, 大部分年齡都在四五十歲左右,只有少數幾個三十多歲的繡娘。

“ 現在的年輕人都不大想學傳統手工藝,蘇繡的傳承面臨着後繼乏人的狀況。”

比後繼無人更棘手的是行業亂象。 版權侵犯行爲時常發生,但由於個人精力和能力有限,姚惠芬通常難以追究責任,大多數情況下只能無奈選擇放棄追究。

但面對裂痕,姚惠芬選擇用熱愛縫合。她在高校積極开設刺繡課,還帶着《姑蘇繁華圖》走進進博會, 希望讓更多年輕人能夠了解蘇繡、熱愛蘇繡。

她說:“是蘇繡選擇了我。”而她也選擇了將蘇繡傳承下去。

非遺的生命力,源於人心深處的那團火。紀錄片中的150位匠人一生擇一事,青絲熬成了白發, 因爲喜歡,所以堅持。因爲熱愛,所以幾十年從一而終。

但如同姚慧芬有着害怕“後繼無人”的擔憂一樣,許多非遺技藝也都面臨着 “斷代危機”。

以硯台非遺爲例,全國傳承人平均年齡超60歲,年輕學徒因學藝周期長、收入低而流失,甚至出現 “年輕人寧可送外賣也不學刻硯”的困境。

非遺技藝是“笨功夫”,需要終身投入, “三年打雜,十年入行”,很少有人能喫得起這份苦,耐得住這份寂寞,愿意用十年磨一技。

但互聯網卻給了非遺技藝新的出路,讓 越來越多的非遺“被看見”。

除了李子柒以外, 山白、九月、彭南科、南翔等博主,都在努力讓大家看到關於非遺的頂級浪漫。 非遺絨花、打鐵花、剪紙......越來越多的非遺不斷破圈。

圖源:抖音@江尋千(九月)

就如李子柒所說:

“很多傳統文化,他都像極了一位垂暮的老人,他們們在歷經了遙遠的歷史長河之後,不斷地回望,他們渴望在這個不那么需要他們的時代裏,去找到屬於他們的一點價值。”

在幾千年的歷史長河中,非遺始終保持着頑強的生命力,一代又一代地傳承了下來。 在短視頻時代,又講起了新的故事。

他們始終保持着堅韌的生命力,成爲一盞盞燈火, 讓人們在快節奏的今天不忘來處,亦更從容地奔赴未來。

每日互動

你最喜歡看哪個非遺博主?

評論區告訴我8~

面對小朋友,新東方有編程、美術、機器人、科學等素質課程,也有口才、寫字、腦力、故事表演等素養課程,還有遊學營地喔;

面對 高中生、大學生,有留學咨詢、出國考試、大學四六級、考研、專升本、成人英語;

反正,我們提供 全程體系化教育教學解決方案,只要是你想學的,我們都有(嘻~)

標題:李子柒回歸之後:這才是斷層第一的「國產頂流」

地址:https://www.iknowplus.com/post/207024.html