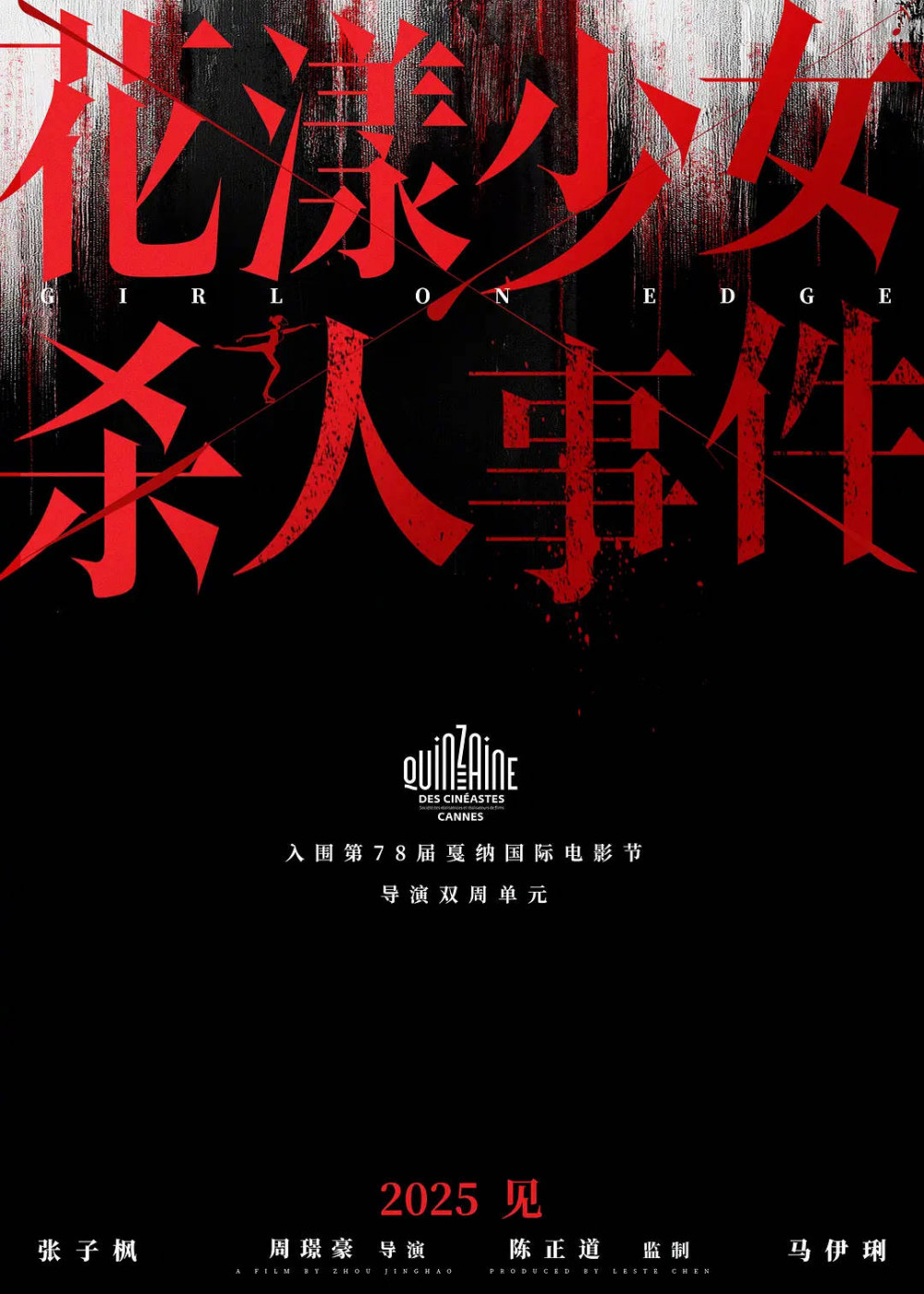

胡歌和陳龍攜手向它們道歉!《一路前行2》收官,卻戳中淚點

讓胡歌回到胡歌,大約這就是《一路前行》的力量。

走出當紅小生的光環桎梏,素顏出鏡,這樣的胡歌讓內娛多了幾分鮮活氣,他一度沉寂的社交平台也开啓了“批發模式”。

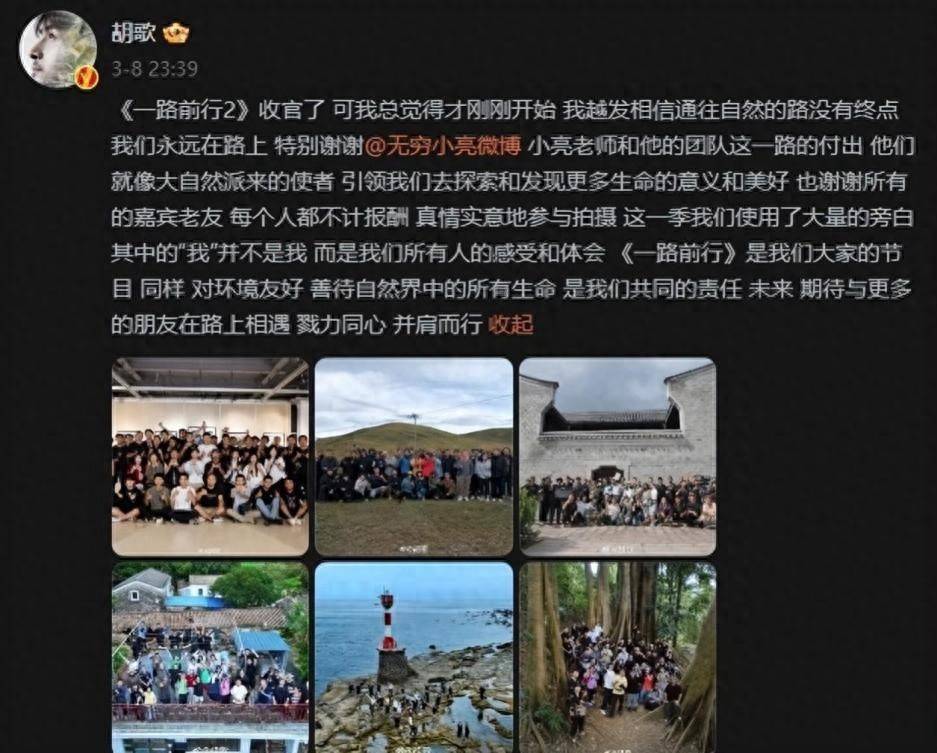

3月8日深夜,胡歌又爲《一路前行2》收官更新長文,答謝劉詩詩、袁弘等一衆老友不計酬勞參加《一路前行2》,也感謝東方衛視能夠有擔當制作這檔環保節目。

這檔類紀錄片的環保節目並沒有綜藝裏常有的衝突、噱頭,而是把大自然作爲真正的主角,明星們甘愿成了記錄者。

都說內娛沒活人,胡歌的這番鮮活讓人意外,也讓人窺見了人在大自然面前的該有的真誠。

於是乎,《一路前行2》不僅贏了口碑,也憑借這股清流成了觀衆的心頭好,一路霸榜熱搜之外,被無窮小亮同化的胡歌卻讓人看出了本真的美好。

不能否認,胡歌和劉濤、陳龍以及劉詩詩、袁弘等衆多明星組成的“一路前行小分隊”用他們的光環帶着觀衆關注到了公益環保,讓觀衆們越過明星的光環看到了人與自然的關系,這種本真裏的觸動讓人禁不住眼含熱淚。

紛紛擾擾裏,堪稱一股清流的《一路前行2》怎么不算2025年綜藝圈开年的一個奇例呢?

令人淚目的“生命之書”

作爲一檔公益環保類節目,《一路前行2》更像是一本令人淚目的“生命之書”,胡歌和陳龍、劉濤等組成的“小分隊”甘當綠葉,讓觀衆在經山歷水的同時,領悟生命的力量。

1、胡歌、陳龍攜手道歉

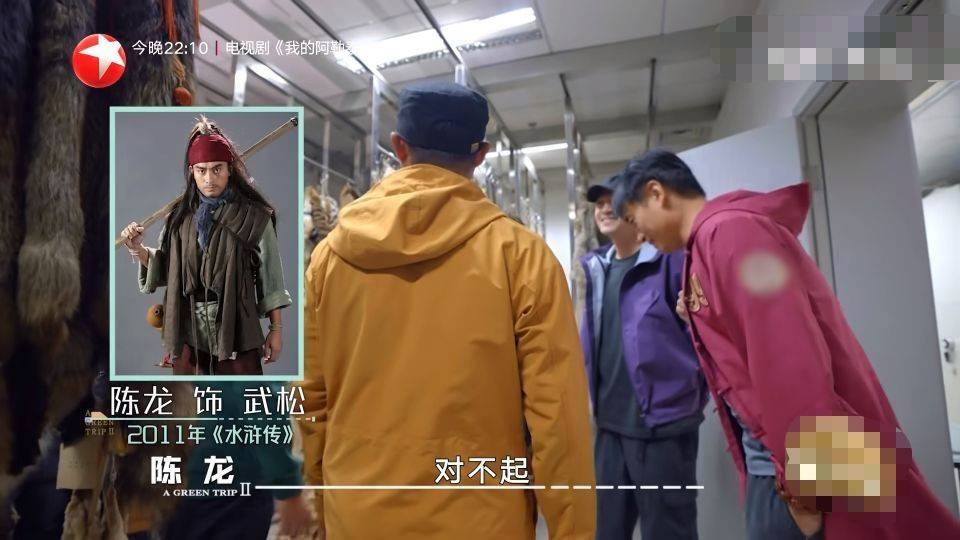

說起熒屏經典,陳龍版的武松和胡歌版的楊過都是劇迷的白月光。

然而走出曾經的劇情後,胡歌和陳龍卻是另一種模樣。只因在《一路前行2》裏看見了虎皮標本和金雕標本,陳龍和胡歌不禁开啓攜手道歉的模式。

沒有武俠故事裏的那份彪悍,胡歌和陳龍看到這些珍貴的動物標本時,滿臉都是詫異,爲這些美好的生命而本能的震撼,禁不住爲曾經打虎射雕的武松和楊過說一聲“對不起”。

用平視的角度看待所有生命,《一路前行2》的魅力就起來了。

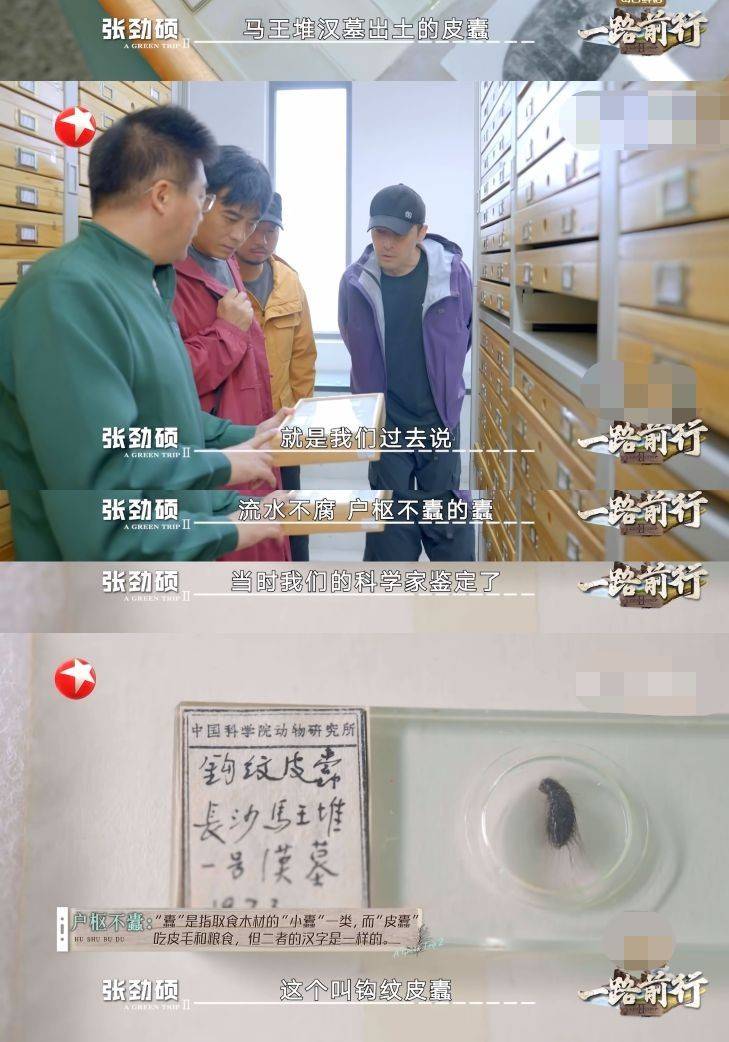

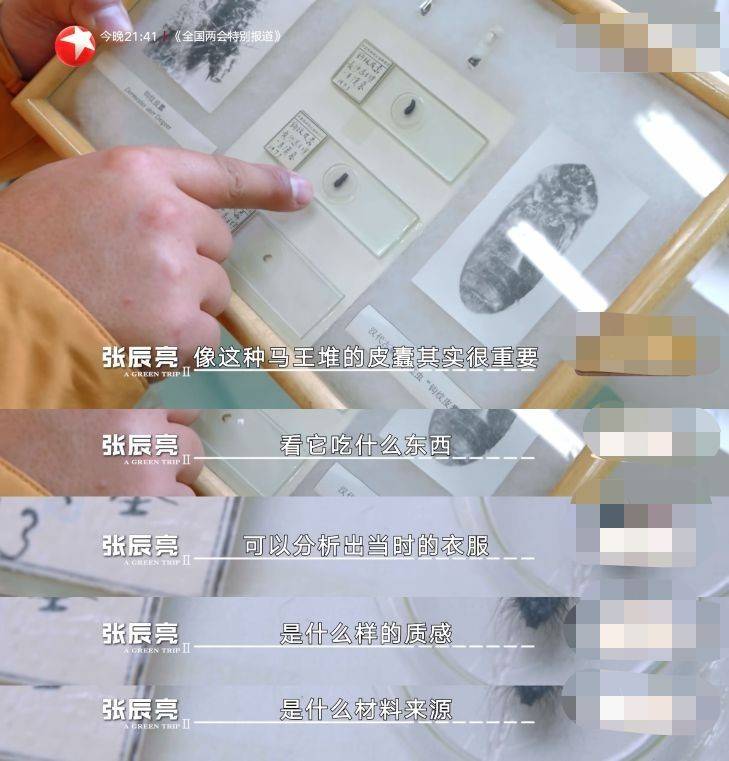

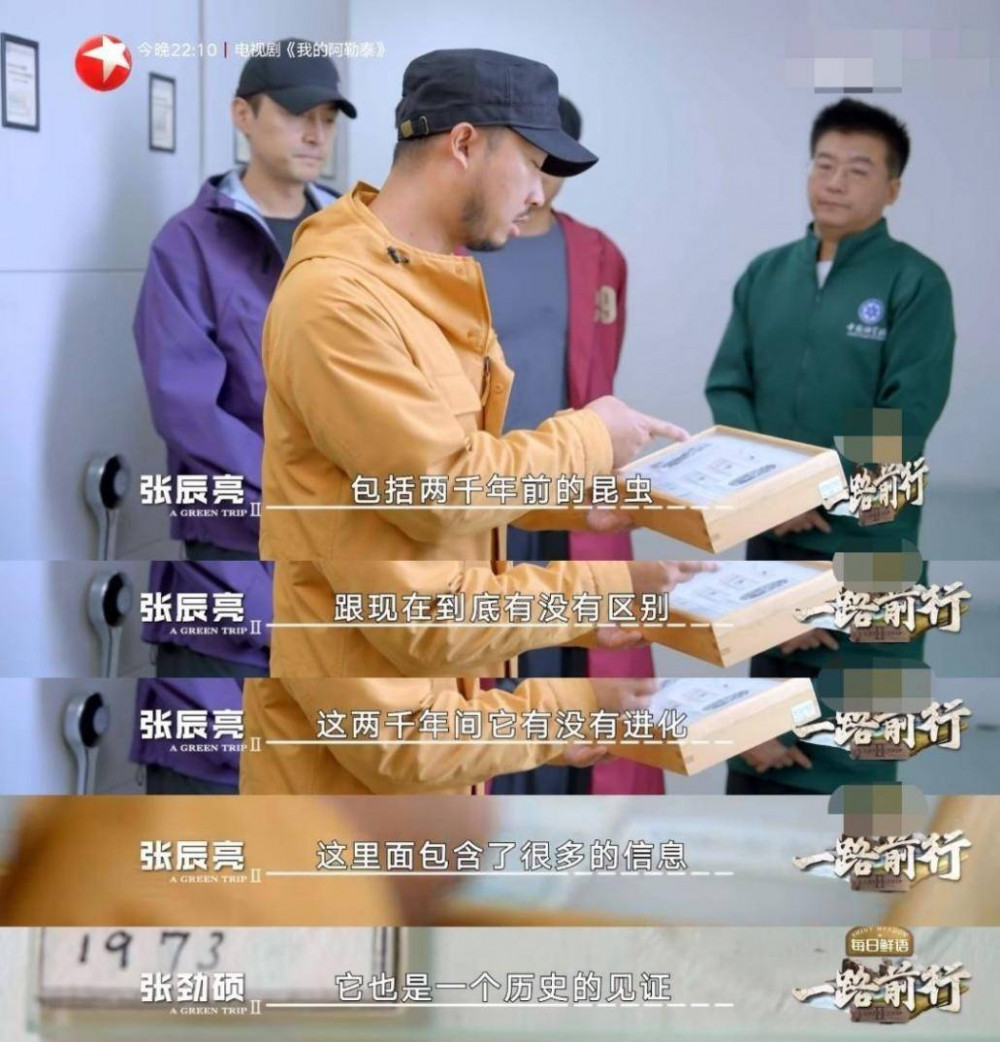

當來自兩千年前的皮蠹以標本的形式出現在鏡頭面前,那一刻的我們和胡歌和陳龍這喫驚的表情一樣,似乎也跨越時間,透過鏡頭看到歷史。

一枚小小的標本,科學家們可以通過它喫什么東西,分析出當時的衣服是什么樣的質感,是什么樣的材料來源,復原兩千年前的故事。

你能想象嗎?一只只小小的昆蟲,它比人類存活的更久更久,它講述着歷史的故事,從而讓我們有機會可以去探究生命的奧祕。

這就是生命的力量感!

2、自然的力量

地球滋養着棲息在這裏所有生命體的延續。

可全球變暖,冰川消融也帶來了地球生態的危機。西北幹旱有了降水的生機,沿海地區卻面臨海平面上升、風暴潮等威脅。

在自然面前,人類的渺小最真實的展現,所有生命也都平等。

在廣西北海潿洲島,胡歌和陳龍、劉濤、無窮小亮一起出海追尋布氏鯨的痕跡,但卻未能完成鯨類調查。此後,陳龍和無窮小亮再次出海,依然無功而返。

不會因爲拍攝節目,布氏鯨就會特別給面子,更不會因爲這些明星們到來,它們就會浮出水面。

無窮小亮說,海洋研究是浪漫而又絕望的工作,人類最終只能去守候等待相遇,這才拍下了布氏鯨母子的珍貴畫面,這讓胡歌和陳龍、劉濤而驚嘆不已。

3、擇一事,終一生

自然的力量無可撼動,但人的力量同樣不容小覷。

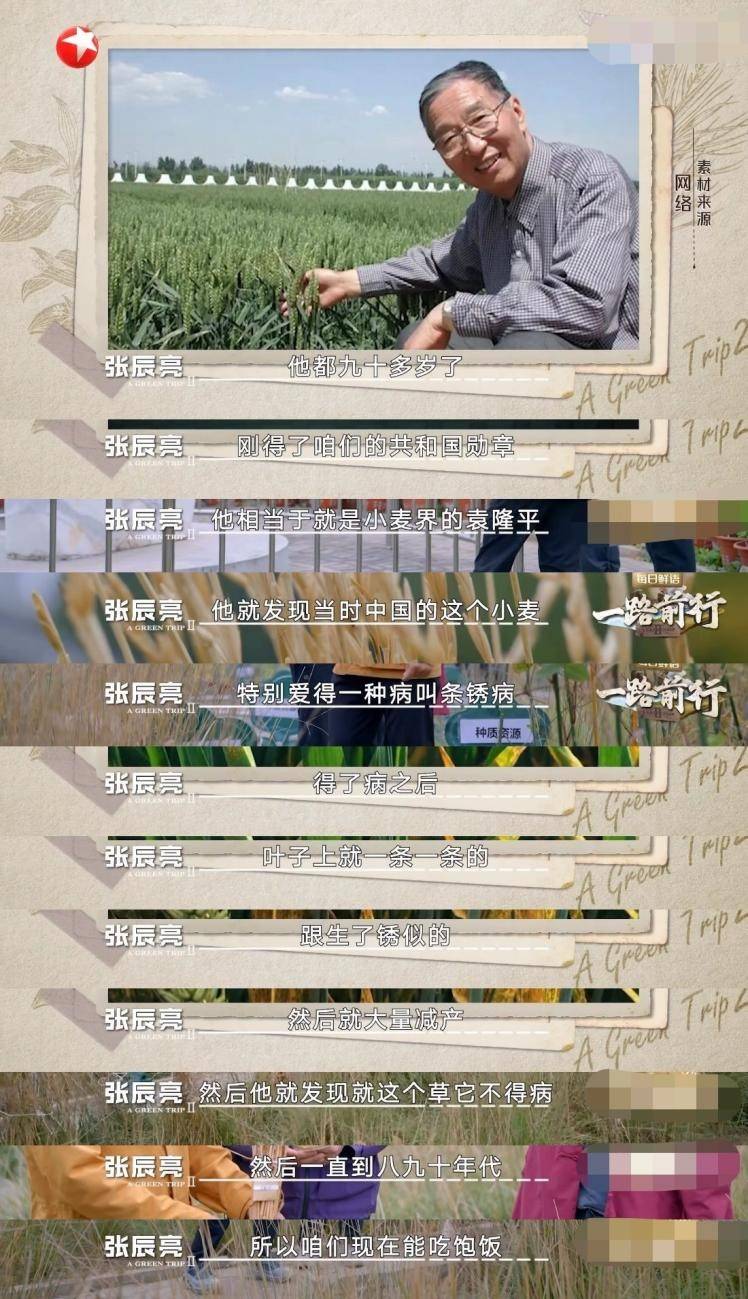

九十多歲高齡的李振生老師,耗費幾十載光陰潛心鑽研“長穗偃麥草”,短短講述,背後卻是他窮盡一生奮鬥所凝結的成果 。

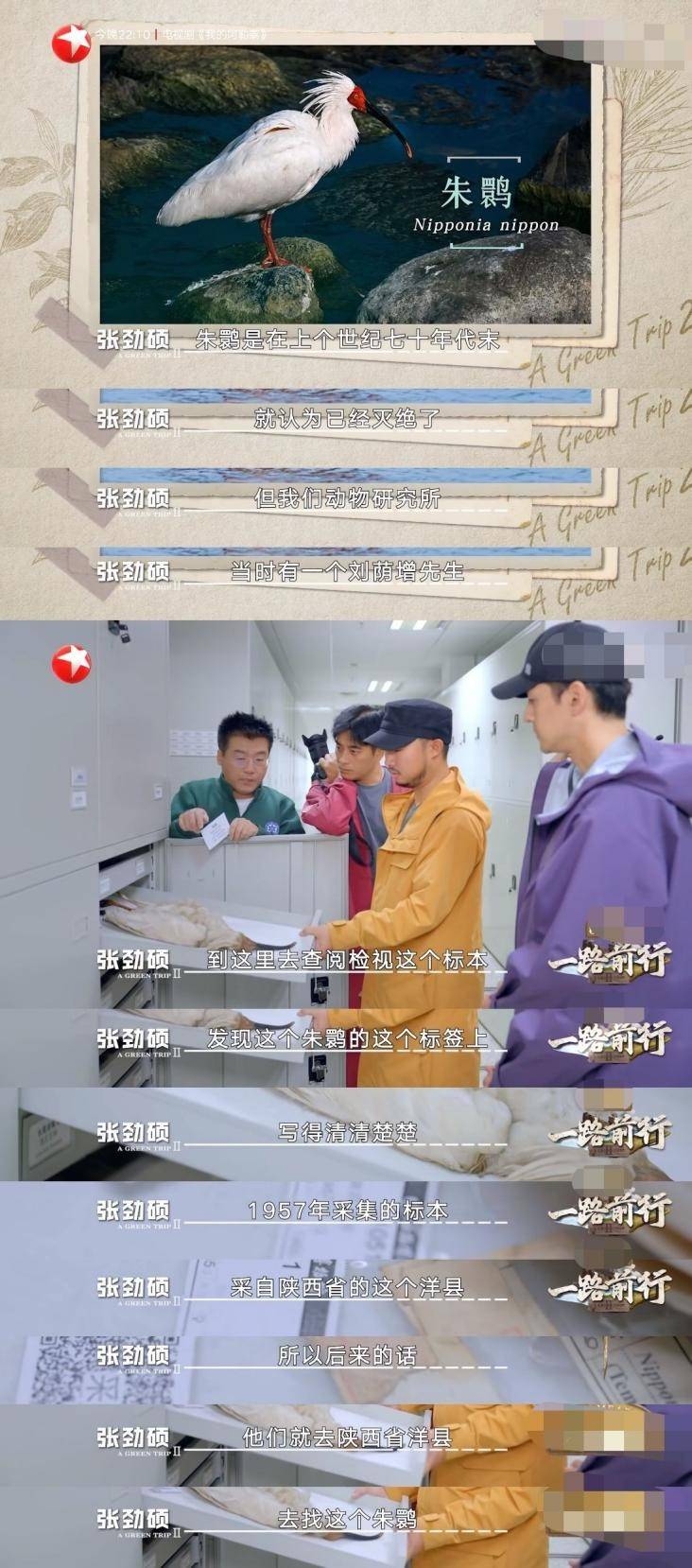

劉蔭增教授在標本堆中發現了朱䴉的蹤跡,用四十年的時間,將朱䴉數量從七只變成一萬只,用一個標本拯救了一個族群。

畫家的浪漫,或許是展現生命百態。

《博物》插畫師李聰穎教授查閱資料、細心觀察,花兩個月畫出柳樹上10種昆蟲,精准還原每只蟲的大小比例 。

沒有貢獻的大小,節目鏡頭下的他們,每一個微小的行動如同蝴蝶振翅,在許多人未知的角落,用自己的力量記錄着世界、改變着世界。

節目組將他們的故事搬到觀衆面前,上演跨時空的對話,讓我們看到了一個人的研究可以解決一個國家的糧食問題,一個標本亦可以成爲瀕危物種最後的“諾亞方舟”。

這一幕幕場景令人淚目,背後展現出的是自然的力量,也是人的力量。

《一路前行》的環保啓示錄

與《一路前行1》聚焦地球的“傷疤”不同,第二季節目,持續討論環保的議題,卻帶給觀衆不一樣的認知。

1、沉浸式生態課堂

依舊是胡歌、劉濤、陳龍等人組成的“一路前行小分隊”,當他們一起去探訪大自然當中的那些動植物的時候,這些動植物本身就是巨大的看點,每一幀鏡頭都極具生命的活力,向觀衆展現了生命最美的姿態。

從藏狐到水獺,從鯨魚到各式蘭花,觀衆們和《一路前行》一起經山歷海,一路前行“小分隊”早已成了最佳自然導覽員。

枝頭的雞蛋果被一點點剝开、品嘗,企鵝形狀的果核逐漸顯露。這些奇妙的果核,在手藝人們的精心雕琢下,搖身一變,成了一件件精美絕倫的工藝品。瞧啊,這便是大自然給予人類最獨特的饋贈。

誰說花的味道只有“香氣”?石豆蘭的味道就讓陳龍皺起眉頭。

有這么一種“神祕果”,看起來其貌不揚,但喫了它之後,再喫任何的東西都會嘗到甜味。

一個個神奇的動植物,以及他們的故事透過鏡頭和嘉賓的講述出現在我們面前,這些知識,像節目的骨架,讓《一路前行》幹貨滿滿。

2、代代相傳的古老智慧

人的力量在大自然面前看似渺小,但當地人卻憑借獨特的智慧找到了人與自然的平衡。

熱帶地區蟲害嚴重,常見的菜被昆蟲啃食,臭、苦、酸的菜卻被留下,但雲南當地人卻通過幾百年來嘗試和馴化,發現了400多種能喫的野菜。

藏狐的走紅給嘉塘的人們帶來了新的機遇,藏族阿姐們通過藏狐工藝品帶來的收入維持生計,同時也用多余的收入,助力嘉塘的草地恢復。

當地的人們用樸素的方式,保護着自己真正的“家園”。走近他們的同時,也讓觀衆切身的認識到了,環境切實影響着每個人的生活,保護環境和我們每個人息息相關。

3、走近環保工作者

和第一季相同,在第二季的《一路前行》當中,胡歌等嘉賓們依舊在追問,我們能夠爲環境保護、生態多樣性做些什么。

通過走近環保工作者,胡歌帶領觀衆找到了更多切實可行的答案。

當人們狂熱的追崇“空谷幽蘭”,盜挖者層出不窮,環保工作者卻在細心的養苗、宣傳和放歸。

八十年代時,版納植物園的老科學家們採集制作的昆蟲標本,因爲保存條件有限而遭到了破壞,如今,環境教育中心博物館組的楊雲老師則接過了“接力棒”,對殘存的昆蟲標本進行了修復,讓這一珍貴的歷史資料得以重現。

這些環保工作者或許職業不同、專業不同,或許有團隊,或許是個人,他們因爲各種各樣的原因成爲跨越時空、地域的“同行者”。

4、全民行動指南

當明星褪去光環俯身貼近大地,環保便有了最動人的打开方式。胡歌與嘉塘草地的對望,這些與自然對話的瞬間,正是《一路前行2》最珍貴的鏡頭語言。

當鏡頭真實記錄下塑料拋棄物跟隨洋流遷徙的軌跡,觀衆與胡歌共同經歷着從拾荒者到思考者的蛻變——海岸线上的白色污染,永遠不是彎腰就能解決的生態命題。

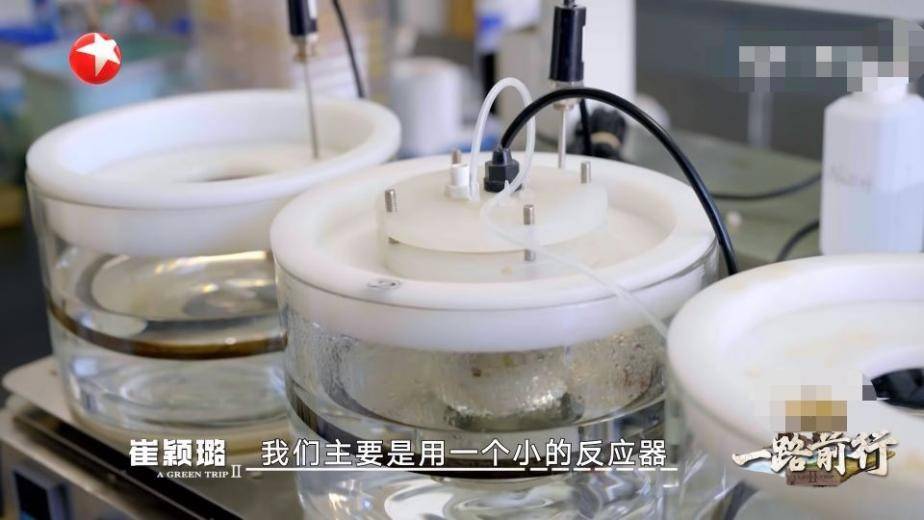

最後一期節目中,過往的疑惑迎來了答案,科學家們用生物分解的方式,降解人類產生的廢棄物,而落實到我們每個人的身上,就是在日常生活中切實做到分類和再利用。

這或許就是,環保意識從熒屏延伸到現實的關鍵跨越。

山不讓塵,川不辭盈,只有目睹天地的廣袤無垠,才能真切領悟對自然應懷有的敬畏與謙卑。

這檔叩擊心靈的環保紀實節目,正帶着千萬觀衆穿越山河湖海,在萬物共生的交響中,找到人與自然的和弦。

解鎖《一路前行》高分密碼

自《一路前行》第一季驚豔亮相,便一舉斬獲9.3的超高評分 ,實力出圈。當第二季重磅回歸,熱度與口碑更是一路飆升,持續火爆!

從第一季的探索啓航,到第二季的深度深耕,《一路前行》始終堅守初心,從不止步於表面的口號呼喊,而是以電視媒體節目爲有力載體,精心策劃、用心制作,爲觀衆徐徐展开一幅大自然中生態文明多樣性的壯美畫卷。

立足現代社會發展進程,《一路前行》敏銳洞察發展與保護的平衡點。

在保護水獺的行動中,節目組組織科普活動,讓更多漁民認識到水獺的珍貴,自發地參與到保護水獺的公益活動中來。

在潿洲島,當遊客們渴望近距離觀察鯨魚時,節目又借助現代科技手段,探索出人與鯨魚和諧共生的新路徑,既滿足了人們對自然的好奇,又保障了鯨魚的生存環境。

不得不說,東方衛視憑借《一路前行》這檔王牌節目,展現出強大的媒體擔當與社會責任感。

連續兩季的節目當中,東方衛視借助節目的強大影響力,聯合專家的專業力量、科學的嚴謹力量,抽絲剝繭,探尋保護環境切實可行的解決之道。

而這些珍貴的答案,也從另一方面展現了中國在全球環保和生物多樣性保護領域的生動實踐與卓越成果。

這也是胡歌在發出收官長文之後特別感謝東方衛視,在快節奏跌宕的綜藝圈,能夠有魄力塑造一檔環保類綜藝,這是媒體人的擔當和勇敢,這才讓胡歌的公益心有了一拍即合的展示。

正是東方衛視以獨特的視角、創新的形式,才能傳遞給告訴觀衆,社會的進步無需以犧牲環境和生物多樣性爲代價,相反,科學和發展的力量,同樣可以爲環境保護和生態多樣性保駕護航!

標題:胡歌和陳龍攜手向它們道歉!《一路前行2》收官,卻戳中淚點

地址:https://www.iknowplus.com/post/200869.html