深圳最大的隱憂,不在錯過DeepSeek

深圳的創新神話正在褪色。

四十年前,深圳蛇口工業區豎起“時間就是金錢,效率就是生命”的標語,用制度破冰點燃中國改革的燎原之火。如今站在前海金融中心頂層,俯瞰這座年輕的城市:一座座摩天大樓直插雲霄,車流如織,霓虹閃爍。四十年來,這片土地創造了太多令世界驚嘆的奇跡:從無到有,從小漁村到國際大都市,從電子大廈到華爲園區。

但繁華之下,一個深層危機正在悄然蔓延。

不是人才外流,不是空間緊張,甚至不是錯失DeepSeek這樣的明星項目。

當其他城市紛紛在新一輪創新浪潮中找准定位、加速前進時,深圳似乎正在失去那個曾經讓它叱吒風雲的制勝法寶。

這座城市最大的隱憂究竟是什么?

這個問題的答案,不僅關乎一座城市的命運,也關乎中國創新之路的未來走向。

01

爲什么說深圳錯過DeepSeek不意外?從數據看,這是一個“種瓜得瓜”的結果。

雖然深圳去年8月規劃了十大人工智能集聚區,去年12月發布了雄心勃勃的政策,描繪“人工智能先鋒城市”的藍圖,但放眼全國,深圳人工智能進不了前三。

先看全國AI公司的分布:北京遙遙領先,有1869家AI公司,佔全國27%;廣東1494家,佔21%;上海1081家,佔15% [1]。表面上看,深圳所在的廣東好像還不錯,但實際上深圳在AI領域遠遠落後於其他一线城市。

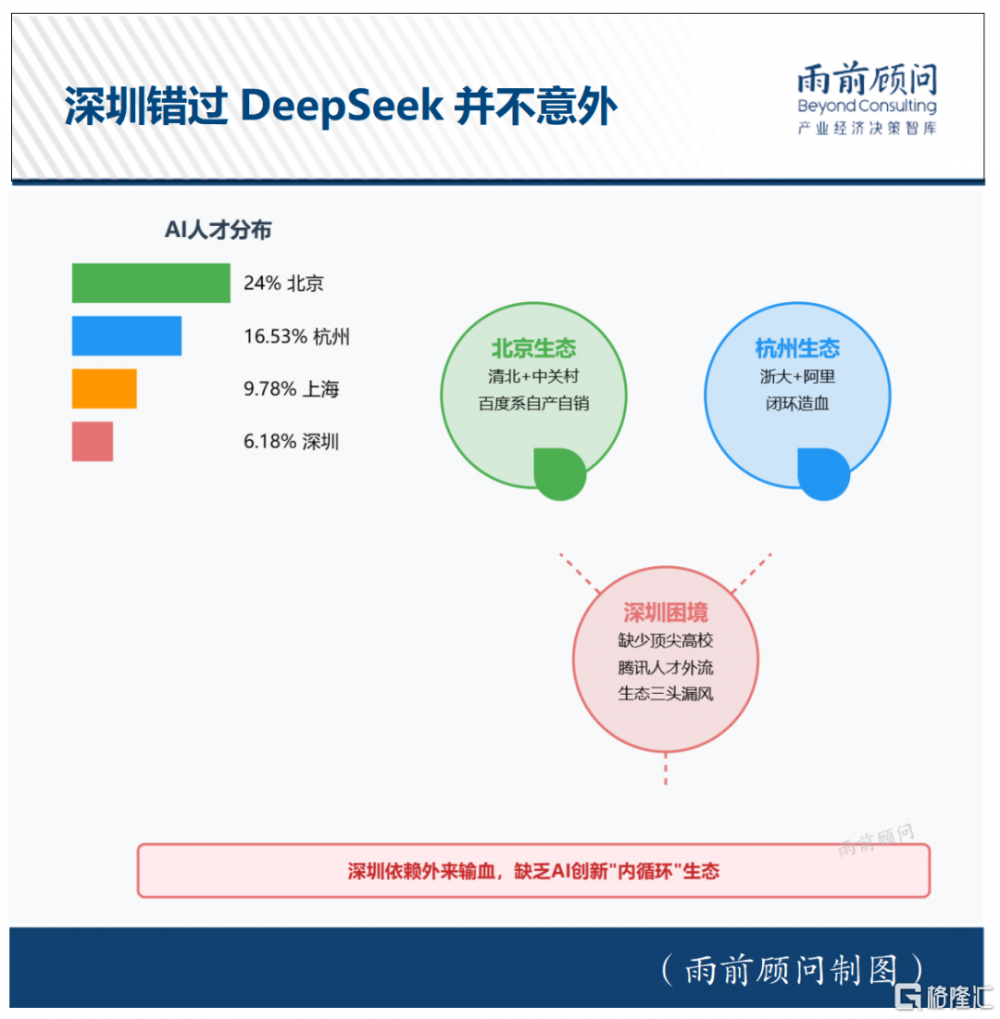

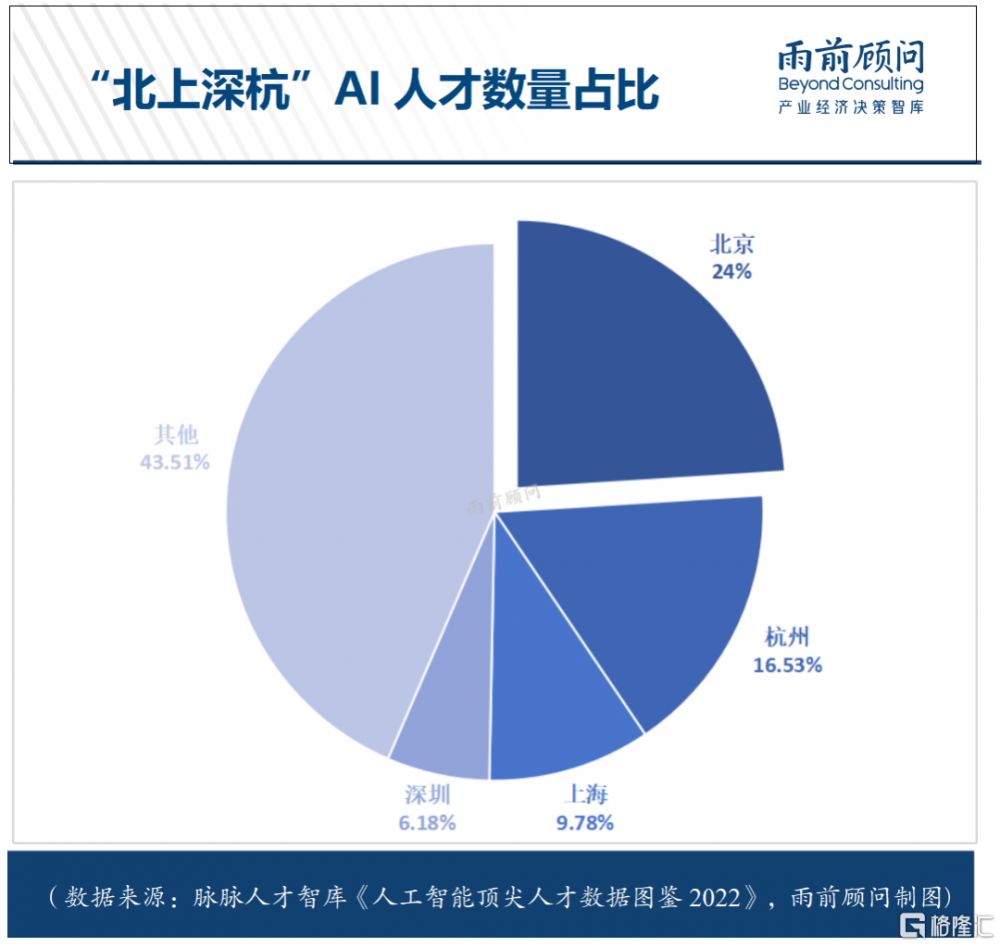

最能說明問題的是人才數據。北京佔全國AI人才的24%,杭州佔16.53%,上海佔9.78%,而深圳只有可憐的6.18% [2]。杭州一個城市的AI人才就比上海和深圳加起來還多,這就很能說明問題了。

爲什么會這樣?主要有兩個原因:

第一是高校瘸腿。AI人才往往選擇在母校所在地創業。清華、北大的AI創業者更愿意留在北京(分別是68%和59%),浙大培養的人才56%留在浙江(比如DeepSeek創始人梁文峰就是浙大出身),上海交大的畢業生61%選擇留在上海 [1]。反觀深圳,缺少頂尖高校作爲人才培養基地,先天就輸在起跑线上。

第二是巨頭失血。雖然深圳有騰訊這樣的科技巨頭,但在AI人才培養和輸出方面並沒有發揮應有的作用。數據顯示,騰訊系的AI創業者中,選擇在北京創業的佔37%,選擇在廣東的是34%,而且這還是整個廣東省的數據,不是深圳一個城市的。相比之下,阿裏系創業者45%選擇留在浙江,百度系創業者69%選擇留在北京,都明顯體現出了總部效應。[1]

北京能靠清北 + 中關村 + 百度系自產自銷,杭州有浙大 + 阿裏閉環造血,上海靠交大 + 資本優勢虹吸全國,而深圳看似有騰訊,實則人才、高校、生態三頭漏風。

深圳真正的危機不是錯過一兩個明星項目,而是整個AI創新土壤的貧瘠。當其他城市在拼“創新內循環”時,深圳還在靠外來輸血——這才是比錯過DeepSeek更危險的信號。

02

DeepSeek與深圳擦肩而過,不僅僅是一個偶然的遺憾,更折射出這座城市在創新道路上的深層困境。

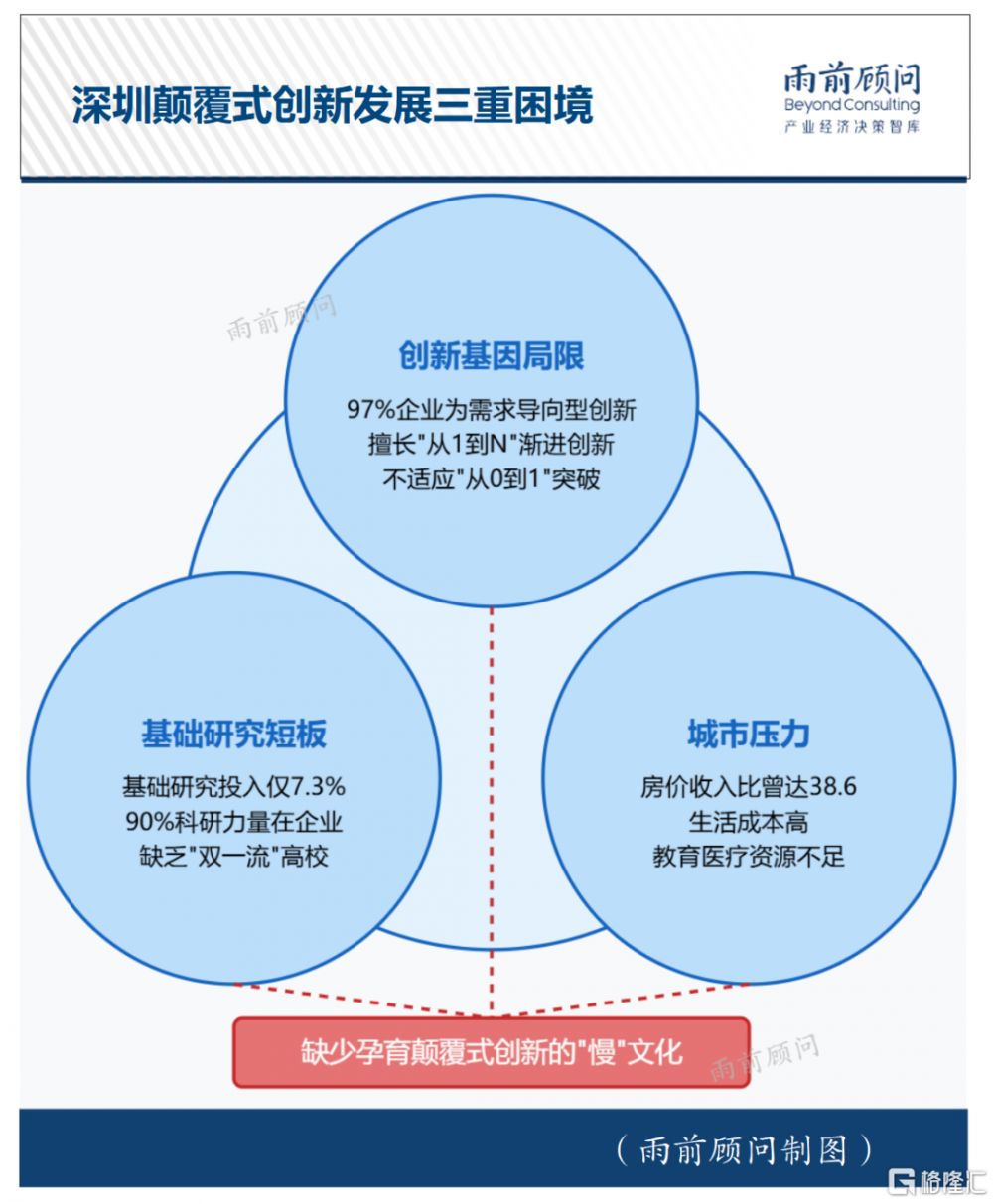

深圳創造了令世人驚嘆的速度與財富,但在科技創新的新賽道上,這座城市的基因裏似乎缺少了一樣至關重要的東西:能夠孕育顛覆式創新的“慢”文化。

這種缺失體現在三個維度:

首先是創新基因的局限。深圳97%的科技企業奉行“需求導向型創新” [3],2024年企業研發投入佔比高達93.3%,位居全國之首 [4]。這種“市場需求→技術改進→產品迭代”的模式,創造了華爲、比亞迪這樣的巨頭,讓深圳企業練就了一身快速商業化的好本領,卻也讓它們更習慣於“從1到N”的漸進創新,而非“從0到1”的顛覆突破。正如DeepSeek創始人梁文峰所言:“過去三十年,我們都只強調賺錢,對創新是忽視的。創新不完全是商業驅動的,還需要好奇心和創造欲。”

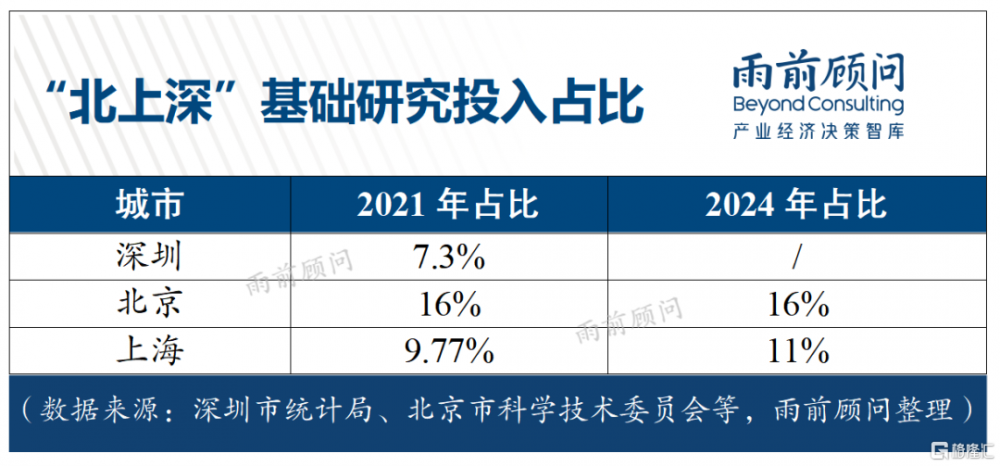

其次是基礎研究的短板。2021年深圳的基礎研究投入佔比7.3%,雖然比前一年提高了2.5個百分點 [5],但低於北京的16% 和上海的9.77% [6]。更讓人擔憂的是,這個數字深圳已經連續三年沒有公开了,而上海在2024年已經增長到了11% [7],北京依然穩定在16% [8]。

更關鍵的是,深圳90%以上的科研力量集中在企業 [9],嚴重缺乏能夠支撐長期基礎研究的高校與科研機構。作爲唯一沒有“雙一流”高校的一线城市,深圳僅有16所大學,而北京有92所,上海有69所,就連GDP只有深圳11%的呼和浩特都有24所大學。

這就像一個沒有儲備糧的富裕之城。當技術創新進入“無人區”,企業的研發力量再強,投入再大(2021年基礎研究經費增速110.8%,超過全市增速43.4個百分點 [10]),也難以彌補基礎研究的短板。

第三,也是最值得深思的,是城市氛圍與生活成本的雙重壓力。遊戲科學的故事格外發人深省——這家深圳注冊的公司,卻選擇在杭州开發《黑神話:悟空》。創始人馮驥的解釋一針見血:“節奏沒有深圳那么快,房價也不太高,大家能夠耐得住性子。”

其他城市的成功案例同樣印證了這一點。成都憑借其溫和包容的生活氛圍和相對低廉的房價,讓創作者能夠沉下心來追求夢想。比如《哪吒2》的制作團隊,正是得益於這種輕松自在的環境,才能靜心打磨五年,最終創造出一部驚豔世界的動畫電影。微信這個改變了中國社交方式的重大創新,也是誕生在生活氛圍相對從容的廣州,而非爭分奪秒的深圳。

反觀深圳,其房價收入比曾在2016年高達38.6,位居全球大城市之首。2005到2015年的十年間,深圳房價整體上漲了7倍 [11]。多少創業者白天路演“顛覆式創新”,晚上偷偷研究深圳灣房價走勢。與此同時,教育資源的短板也日益顯現,三甲醫院數量遠低於北上廣。

這些數據背後揭示了一個深層矛盾:顛覆式創新需要的不僅是資金投入,更需要一種能讓創新者安心潛心研究的城市環境。

一流創新能力需要一流大學支撐。但更深層的思考是:一流的創新生態,需要的不僅是實驗室和經費,更需要一種能讓創新者安居樂業、潛心研究的城市氛圍。否則DeepSeek就應該出在北京,而不是在杭州。

在這場沒有終點的創新馬拉松中,深圳需要學會在“快”與“慢”之間找到平衡,讓創新者既能感受到市場的脈動,又能享有潛心研究的時間與空間。

這種轉變尤爲緊迫。近年來,深圳正在推動“20+8”產業集群從战略性新興產業向未來產業升級,這種轉型比以往任何時候都更需要顛覆式創新的支撐。

然而,在缺乏基礎研究積累、創新生態不夠完善的情況下,這個雄心勃勃的目標能否實現,已經成爲懸在深圳頭頂的一個巨大問號。

03

以上,都不是深圳最大的隱憂。

2006年,杭州人汪濤帶着兩個人在深圳蓮花村的民房裏艱難創業,最困難時手裏只剩2萬塊錢。10年後,大疆佔據全球消費級無人機70%的市場份額。

這個故事見證了深圳曾經的創業基因:只要有一個想法,就敢在出租屋裏开始造夢。相比之下,今天的深圳似乎正在喪失這種“創新瘋勁”。

2024年雨前顧問在深圳調研,一位當地資深專家道出了殘酷現實:“大疆之後再無深圳創新。”這不是危言聳聽。一個令人不安的趨勢正在顯現:深圳的創新基因在悄然變異。

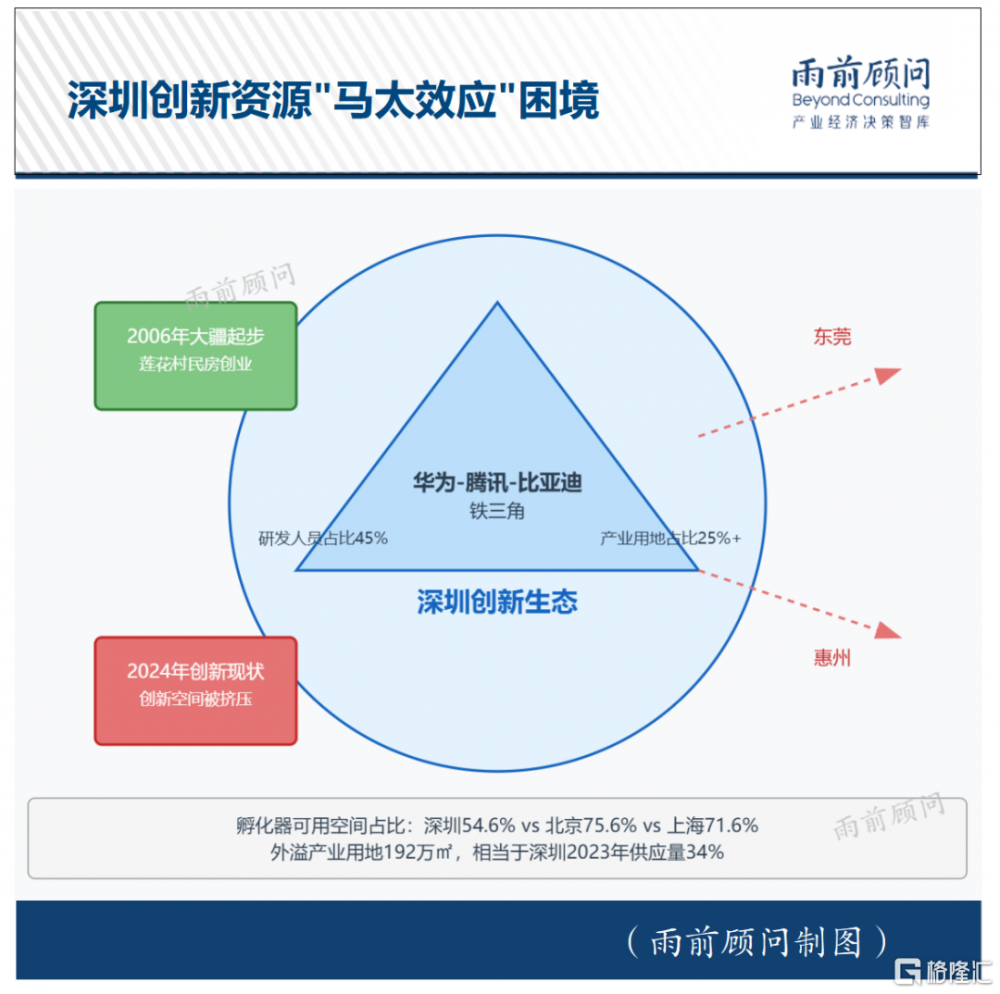

從產業創新的視角深入觀察,一個出人意料的困局正在成型:通過三輪產業升級,深圳鑄就了“華爲 - 騰訊 - 比亞迪”的頭部企業矩陣後,卻也釀成了一場“創新資源收割战”,正在形成一種“富者愈富”的馬太效應。

人才層面,2022年深圳42.85萬研發人員中[12],僅華爲就有11.4萬人 [13],騰訊也有8萬人 [14],兩家合計約19.4萬人,就佔據了45%。創新的血液,正在向這些巨頭企業過度集中。

土地資源的爭奪更是白熱化。在深圳不到北京1/8的彈丸之地上,一場無聲的“圈地運動”正在上演。以比亞迪爲例,2023年一家就拿下了145萬㎡產業用地 [15],佔當年深圳供應產業用地566萬㎡的1/4強 [16]。

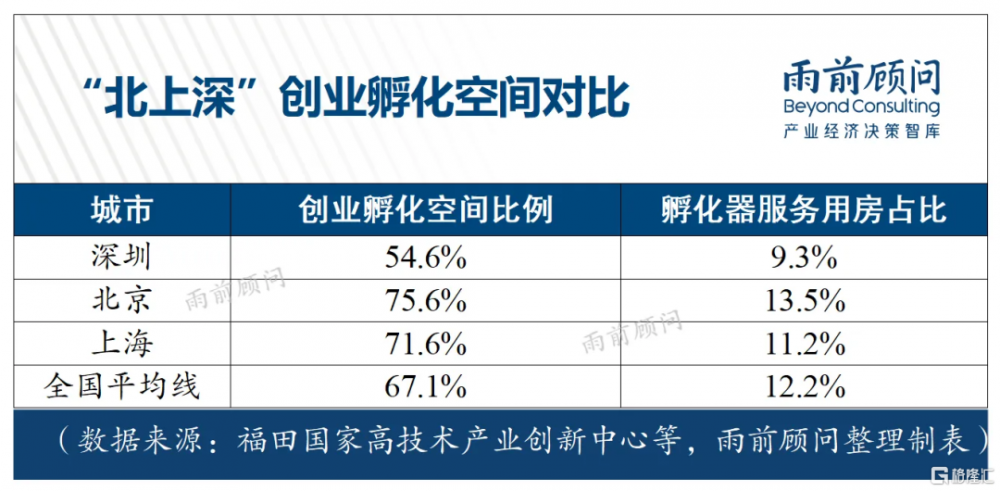

這種資源向巨頭傾斜的失衡,正在擠壓創新生態的生存空間。表面上看,深圳擁有136家孵化器,全國第二;但實際可用於創業孵化的空間比例僅54.6%,不僅遠低於北京(75.6%)和上海(71.6%),甚至跌破全國平均线(67.1%)。且深圳孵化器服務用房佔比(9.3%)同樣偏低,北京、上海、全國平均水平分別爲 13.5%、11.2%、12.2%。[17]

這種扭曲已經开始催生創新外溢:2024年,深圳企業不得不向東莞、惠州要空間,一年就在這兩地拿下58宗產業用地,總面積達192萬㎡ [18],相當於2023年深圳產業用地的34%。這是一個危險的信號。

那位專家說“大疆之後再無深圳創新”並非誇張——當整座城市的創新變成“給巨頭做配套”,當創業者的終極理想變成“被騰訊收購”,深圳早已不是那個在電子大廈倒騰山寨機、在華強北擺攤試電路的冒險者樂園。

這種創新資源“馬太效應”的後果已經顯現。杭州的“六小龍”風頭正勁,不僅DeepSeek選擇了那裏,就連宇數科技的機器狗也誕生在那裏,這本是深圳的強項。這說明深圳不僅在新賽道上後勁不足,就連傳統優勢領域也在流失創新活力。

現在的問題是:當土地、人才、資本都被裝進“華爲 - 騰訊 - 比亞迪”的鐵三角裏,深圳還能給下一個汪滔留出瘋魔般折騰的出租屋嗎?

04

比這個問題更嚴重的是,深圳作爲改革开放“試驗田”的金字招牌,正在從一個感嘆號變成一個問號。

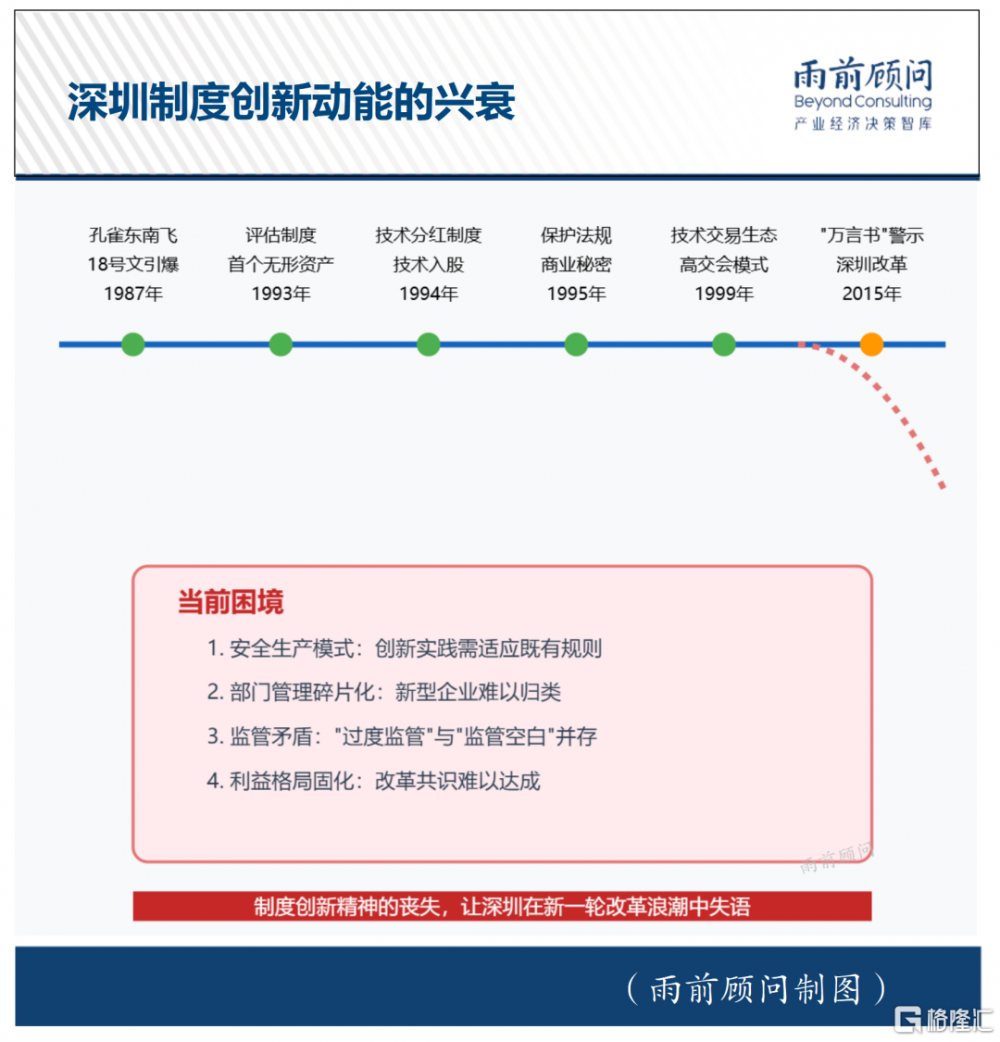

深圳最寶貴的創新基因是什么?深圳市科技局原副局長周路明一語道破:過去40年,深圳的成功從來不是靠技術領先,而是靠不斷突破體制機制,爲創新掃清障礙。

讓我們看看深圳曾經的制度創新有多驚豔:

1987年,18號文引爆“孔雀東南飛”;

1993年,全國首個無形資產評估制度誕生;

1994年,技術入股、技術分紅制度破冰;

1995年,首部商業祕密保護法規護航民企發展;

1999年,高交會模式重構技術交易生態。

這些制度創新,每一項都比一兩個技術突破更有價值。它們共同編織了一張創新者的保護網,讓深圳成爲創新者的樂園。

然而,這種制度創新的基因正在流失。早在2015年,一份直通深圳市委市政府的“深圳改革萬言書”就發出警告:

如果只喫改革老本,深圳終將淪爲“平庸的城市”。

這種擔憂並非空穴來風。深圳市委原常委、副市長張思平也坦言,近年來深圳在重要領域的改革突破寥寥無幾,爲全國提供的改革經驗乏善可陳。48條“深圳經驗”,遠不如過去振聾發聵。

面對新經濟業態,深圳科技創新委員會指出,深圳仍在用老思維監管:部門管理碎片化,新型企業難以歸類,“過度監管”與“監管空白”並存。 [19]

周路明認爲,深圳逐漸陷入“安全生產模式”,讓不斷發展的創新實踐去適應既有的規則,這一點尤其令人遺憾,如果深圳不能延續制度創新的傳統,對中國創新發展是重大損失。

究其原因,四十年改革積累的利益格局難以打破,多元化的利益群體難以對改革形成共識,這讓那些本該推動改革的部門和人員望而生畏。

這種制度創新動能的衰減,正在動搖深圳創新的根基。如果說人才外流、空間緊張還是表象,那么改革勇氣的喪失才是深層病因:當這座城市不再以先行先試爲己任,當創新政策陷入“安全生產模式”,深圳還怎么引領下一輪創新浪潮?

如果說硬件空間的緊張還可以向東莞惠州外溢,那么制度創新精神的喪失,則可能讓深圳在新一輪改革浪潮中失語。

深圳,正在從《封神榜》中敢闖敢拼的小哪吒,蛻變爲《西遊記》中的天庭將領哪吒。

這,才是深圳最大的隱憂!

[1]IT桔子《中國 AI 創業者人群畫像報告》https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_29683732

[2]脈脈人才智庫《人工智能頂尖人才數據圖鑑2022》https://maimai.cn/article/detail?fid=1747066773&efid=IimpIMaOjE2zXGiT5F5mZg&from=single_feed

[3]深圳科技局(現科技創新局)https://m.21jingji.com/article/20241126/herald/4c28e627b508ef790d582392abc89105.html

[4]深圳特區報https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/post_11949840.html

[5]深圳市統計局https://tjj.sz.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/tjsj/tjgb/content/post_10242798.html

[6]九三學社上海市委https://www.shszx.gov.cn/tapdf/1410126.pdf

[7]第一財經https://www.toutiao.com/article/7464225510151750194/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[8]北京市科學技術委員會、中關村管委會黨組書記、主任張繼紅https://www.toutiao.com/article/7420311108029809163/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[9]經濟觀察報https://www.huxiu.com/article/1175811.html

[10]深圳商報https://cj.sina.com.cn/articles/view/2274567792/879326700270137ma

[11]國際貨幣基金組織(IMF)http://www.cser.org.cn/plus/view.php?aid=72

[12]《中國創新人才指數2022》https://static.nfapp.southcn.com/content/202212/24/c7204988.html

[13]中國證券報https://www.toutiao.com/article/7216909216416694787/?upstream_biz=doubao&source=m_redirect

[14]截至2022年底,騰訊共有108436名員工(騰訊2022年第四季度及全年財報https://news.qq.com/rain/a/20230323A061AQ00?suid=&media_id=),研發人員佔比達到 74%(騰訊《2022年騰訊研發大數據報告》https://m.163.com/dy/article/I09VTCJU0511FQO9.html),研發人員則有8萬人左右

[15]深圳公共資源交易中心https://m.sohu.com/a/760587012_121767449/

[16]深圳商報https://www.sznews.com/news/content/2024-01/25/content_30717945.htm

[17]福田國家高技術產業創新中心《深圳科技創業孵化高質量發展策略研究》https://stic.sz.gov.cn/bszn/201913.pdf

[18]合一城市更新集團https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI0Mzk1OTY2NQ==&mid=2247515885&idx=1&sn=aaf0f9af2310b13d50ef1c3bd17a9d5c&scene=0

[19]深圳市科技創新委員會《探索創建新經濟創新試驗區战略研究》http://stic.sz.gov.cn/bszn/201912.pdf

標題:深圳最大的隱憂,不在錯過DeepSeek

地址:https://www.iknowplus.com/post/192766.html