前有險灘:日央行能否“全身而退”?

摘要

日央行已全面啓動非常規貨幣政策的正常化進程,這次能否“全身而退”?如果順利,日央行加息和縮表的終點在哪裏?對日債利率(曲线)、日元匯率和經濟會產生什么影響?

一、日央行非常規政策的演進脈絡與傳導機制

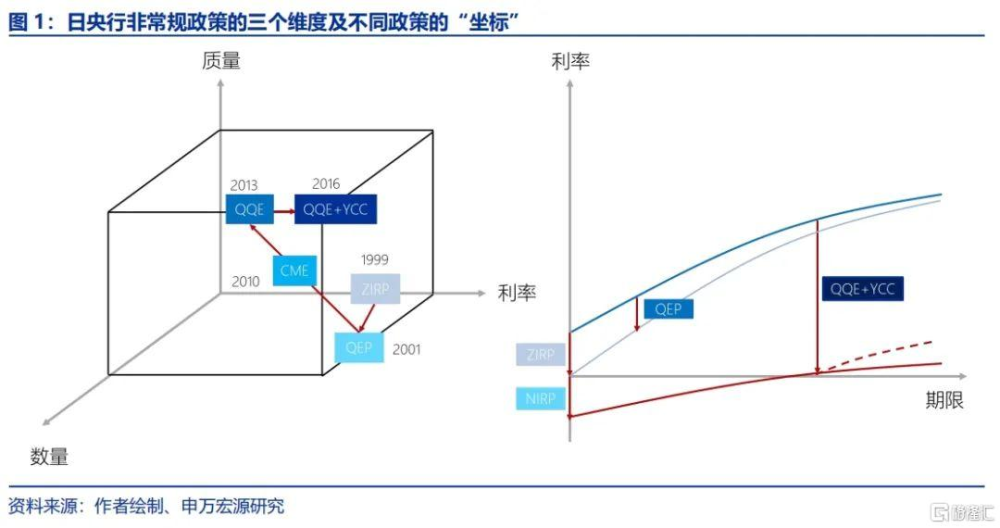

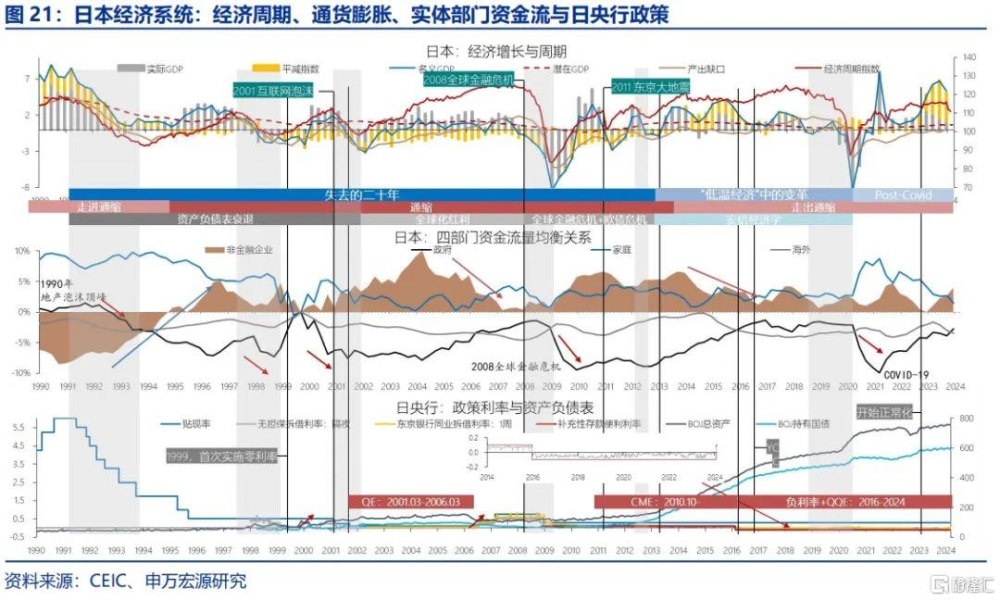

自1999年實施零利率以來,日央行在非常規貨幣政策方面的“實驗”一直引領前沿。本節從價格、數量和質量三個維度梳理其演化路徑:(1)利率主要指政策利率,即無擔保隔夜拆借利率;(2)數量指准備金規模;(3)質量指風險溢價,泛指整個收益率曲线。

1999年零利率政策僅涵蓋利率維度;2001年量化寬松政策(QEP)包含了利率、數量和質量三個維度,但質量當中僅包含期限溢價,未包含風險溢價;2010年全面貨幣寬松(CME)也包含了3個維度,但質量維度中更關注風險溢價;2013年以來的“QQE+”政策在利率、數量和質量三個維度中都突破了此前政策的邊界。

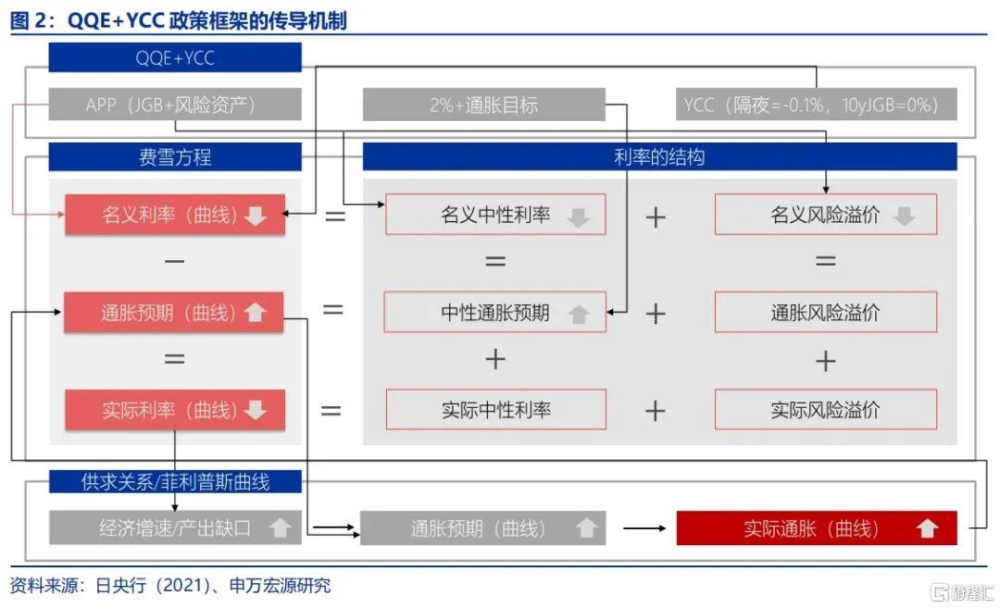

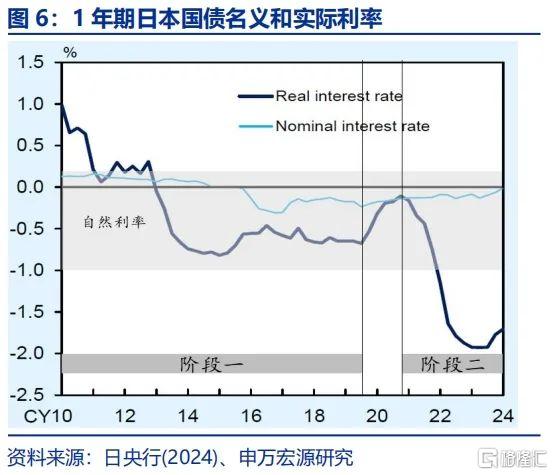

根據費雪方程,寬松貨幣政策的效果將表現爲實際利率(曲线)的下移,且只有當其低於自然利率(曲线)時,才稱得上實質性寬松,從而有助於金融條件的改善和經濟復蘇。隨着產出缺口的彌合,通脹預期的經濟基礎得到夯實,通脹從預期轉化爲現實,並逐步實現良性循環。

二、日央行非常規政策的有效性評估及其比較

2013年以來日央行實施的“QQE+”政策效果如何?本節從兩個方面進行考察:(1)金融條件,如日債利率曲线、風險溢價、日元匯率等,它們都是貨幣政策傳導的一環;(2)名義增長,含經濟增長、通脹或通脹預期,即金融條件的寬松在多大程度上有助於日本擺脫長期停滯。

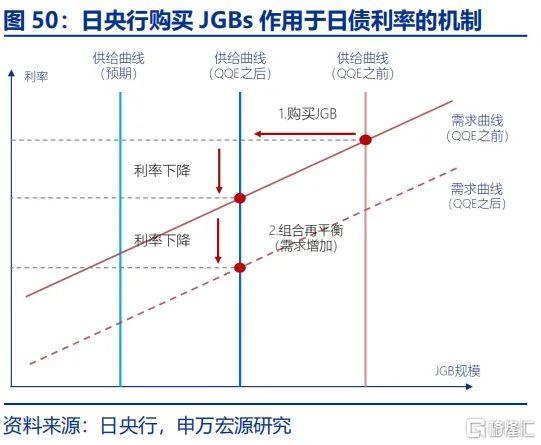

“QQE+”政策顯著改善了日本的金融條件。據估算,QQE以來日央行購买國債累計壓降了10年期日債利率約100bp,實現了實質性貨幣寬松。在無風險利率和風險溢價的共同驅動下,日本銀行貸款利率和企業債融資利率均持續下行。日元貶值是貨幣寬松效應的另一個表現。

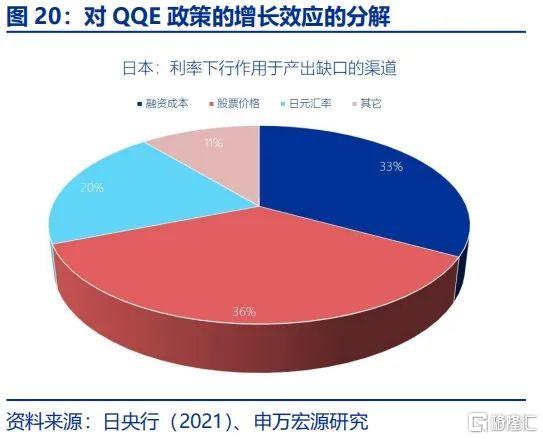

金融條件的實質性寬松助力日本擺脫了“通縮陷阱”。基於反事實推演(如果日央行沒有實施QQE+政策)的定量研究表明,“QQE+”政策實施以來,日本實際GDP水平上漲了0.9-1.3個百分點,核心-核心CPI(除新鮮食品和能源外的所有項目)通脹率上行了0.6-0.7個百分點。

三、日央行非常規政策正常化的“第三次實驗”

日央行已經全面啓動非常規政策的正常化進程。展望未來,終點利率是多少,合宜的資產負債表和充足的准備金規模是多少,如何把握加息與縮表的節奏都是“必答題”。

2024年3月例會,日央行正式打響了利率正常化的“第一槍”:取消負利率,放棄QQE+YCC框架,將隔夜拆借利率目標區間從[-0.1%,0%]升至[0%,0.1%]。7月例會,日央行再次加息,利率目標升至0.25%左右,並指引還將繼續加息。根據中性利率框架——日央行估計的實際中性利率區間約爲[-1%,0.5%],與2%通脹目標相匹配的名義中性政策利率爲[1,1.5%]。

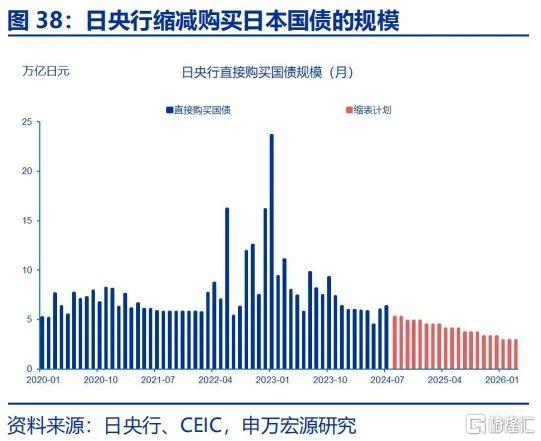

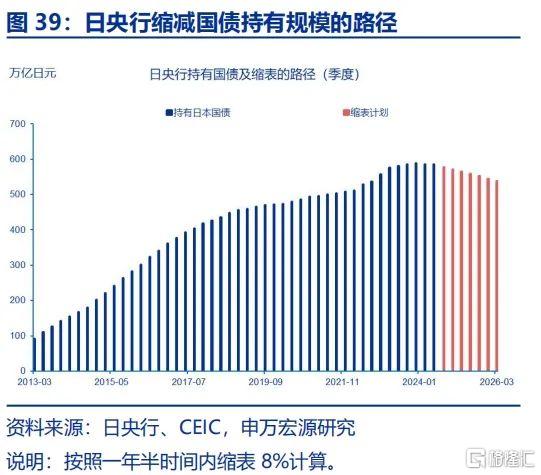

2024年7月例會,日央行打響了資產負債表正常化的“第一槍”:(1)原則上每季減少約4000億國債購买量,使其在2026年1-3月期間達到約3萬億;(2)2025年6月例會將進行中期評估,原則上還將繼續縮表,但會按需修正;(3)靈活應對長期利率的上升;預計未來一年半,日央行持有的國債規模將減少7-8%,但存量效應仍起主導作用,或難成爲日債利率上行的主线。

風險提示

地緣政治衝突升級;美國經濟放緩超預期;日元超預期繼續升值。

報告正文

日央行已全面啓動非常規貨幣政策的正常化進程。這是本世紀以來的“第三次正常化”,前兩次均因爲美國衰退半途而廢,這次能否“全身而退”?如果順利,日央行加息和縮表的終點在哪裏?對日債利率(曲线)、日元匯率和經濟會產生什么影響?

一、日央行非常規政策的演進脈絡與傳導機制

(一)日央行非常規貨幣政策的三個維度

自1999年2月實施零利率以來,日央行非常規貨幣政策的“實驗”處於世界前沿,本文將從利率、數量和質量三個維度梳理其演化路徑:(1)利率主要指政策利率,即無擔保隔夜拆借利率;(2)數量指准備金目標;(3)質量指風險溢價(包含期限溢價和信用風險溢價),泛指整個收益率曲线。

1999年2月實施的零利率政策(ZIRP)僅涵蓋價格維度;2001年3月實施的量化寬松政策(QEP)包含了利率、數量和質量三個維度,但質量維度當中僅包含期限溢價,未包含信用風險溢價部分;2010年10月全面貨幣寬松(CME)政策也包含了3個維度,與QEP相比,質量維度中更關注信用風險溢價,利率和數量寬松都弱於QEP;2013年4月QQE在利率、數量和質量三個維度中都突破了此前政策的邊界;2016年1月的QQE+負利率政策拓寬了QQE當中的利率寬松的邊界,2016年9月的QQE+YCC政策則進一步擴展了前者的質量維度(期限溢價)。

預期管理也可歸爲“質量”維度。日央行是預期管理(或前瞻指引,forward guidance)的先行者,這充分體現在通脹目標制的演繹中。理論上,明確主張將零利率約束下的預期管理作爲理論研究的論文首先見於克魯格曼(Krugman,1998 ,2000)。他認爲,日本的自然利率水平已經變爲負值,考慮到價格的下跌,即使日本央行暫時增加貨幣存量,也不會產生寬松效應,因爲名義利率不可能降至零以下。他認爲,貨幣存量的永久增加將提高通脹預期,從而增加當前支出,使經濟擺脫流動性陷阱。Eggertsson和Woodford(2003)從新凱恩斯主義經濟學的框架中改進了這一論點,認爲即使經濟陷入流動性陷阱,擴大經濟和容忍通脹的承諾將刺激總需求並減輕通縮壓力。這爲“通脹目標制”奠定了理論基礎。這兩種觀點都被日央行付諸實踐了,前者對應的是數量寬松,後者是通脹目標制(或通脹超調承諾)。

預期管理體現地是一種“補償思維”:短期內,受名義零利率下限的約束,零利率仍然對應着一個負的利率缺口——本應更加寬松,通過承諾一個更明確、門檻更高的加息條件,央行可“向未來借寬松空間”。

(二)非常規政策的傳導機制:基於費雪方程的理解

從傳導機制上看,以QQE+YCC政策爲例,大規模資產購买(APP)和YCC的目的是壓降名義利率曲线(名義利率=名義中性利率+風險溢價)。通脹超調承諾有助於擡升通脹預期曲线。基於費雪方程(實際利率=名義利率-通脹預期)可知,貨幣寬松政策的效果將表現爲實際利率曲线的下移。當實際利率曲线下降到自然利率曲线以下時,貨幣政策才進入實質性寬松的區間,從而有助於金融條件(financial condition)的改善和經濟復蘇。隨着產出缺口/失業缺口的彌合,通脹預期的經濟基礎得到夯實,通脹從預期轉化爲現實,並逐步實現良性循環。屆時,貨幣政策立場也將逐步回歸中性。

二、日央行非常規政策的有效性評估及其比較

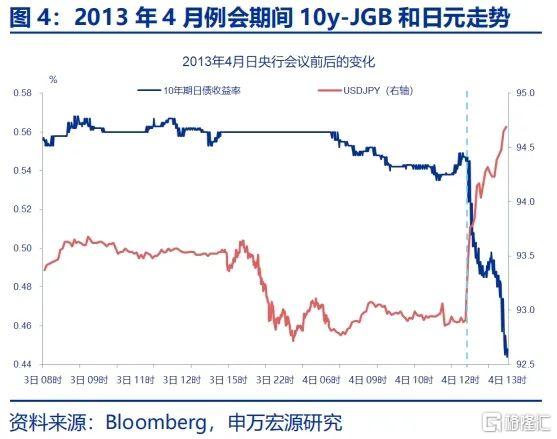

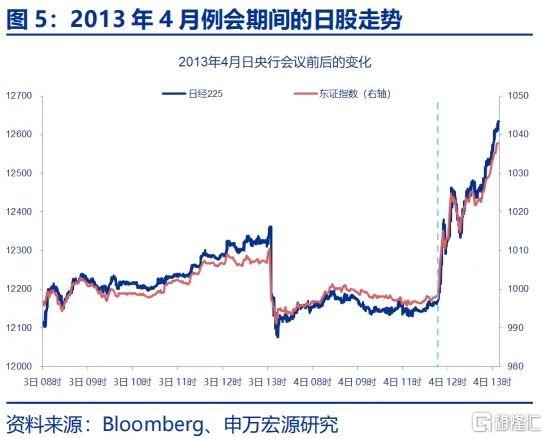

本節從兩個層面對日央行非常規政策進行解構,以考察和比較政策的有效性:第一,金融條件層面,如日本國債利率(曲线)、風險溢價、風險資產價格、信貸或日元匯率等,它們都是衡量綜合金融條件的底層指標,都是日央行寬松向實體經濟傳導的一環;2024年4月展望報告稱,“貨幣寬松的程度也可以根據利率以外的因素而變化,包括公司的融資條件,如銀行的貸款立場和信用風險溢價,以及金融市場的發展,如股票價格和匯率。”第二,名義增長,含經濟增長、通脹和通脹預期,即貨幣金融領域的寬松是否、以及在多大程度上有助於日本擺脫經濟停滯和長期(溫和)通縮狀況。由於傳導機制大同小異,下文將主要分析2013年4月QQE實施以來的政策效果評估或資本市場的表現。

(一)“QQE+”政策是否改善了日本的金融條件?

以日本國債利率爲代表的無風險利率的下行、以及曲线的平坦化是QQE政策有效的重要條件。趨勢上看,以10年期日債利率爲例,自2007年中次貸危機开始發酵以來,日債利率开始與美債收益率开始同步下行,其趨勢一直維持到2016年初負利率的實施,此後受YCC影響、呈現以0爲中樞的窄幅震蕩狀態。在CME、QQE和QQE+負利率政策實施前後,都可以觀察到日債利率的起落。無論是學術研究還是日央行自己的評估基本都認同,QQE以來的貨幣寬松對於壓降長端利率(曲线)是有效的,如上文所述,僅購买日本國債的累積貢獻大約100bp。在2021年3月的綜合評估報告(下文簡稱《評估報告》)中 ,日央行基於反事實的研究也證明,如果不實施QQE政策,日債利率或平均上行100bp。

以10年期日本國債利率爲例,根據驅動因素的不同,實際利率的下行可被劃分爲兩個階段:(1)2019年之前主要是名義利率驅動,實際利率下行至自然利率以下,實現了貨幣政策的實質性寬松,但由於通脹預期仍然低迷,甚至呈邊際回落的態勢,限制了寬松的程度;(2)2020年COVID-19衝擊的早期,在名義利率下行空間受限和通脹預期小幅下行的情況下,實際利率先小幅上行,2021年中以後,隨着通脹預期的逐步升溫,實際利率大幅下行至遠低於自然利率的水平,尤其是短端,貨幣寬松程度得以強化。

不同期限的實際利率下行對產出缺口的正向衝擊有顯著差異。定量測算的結果顯示,效應隨久期拉長而呈邊際衰減形態。一般而言,2年以內最爲顯著,1年的彈性約爲-0.07,2年即衰減至不足-0.03(BOJ,2021)。所以,COVID-19衝擊以來,雖然名義利率下降的空間受限,但日本的貨幣政策寬松程度仍有所提升。

在國債利率和風險溢價的共同驅動下,日本銀行貸款利率和企業債融資利率均持續下行。QQE實施以來,日本銀行貸款余額持續上行,截止到8月已升至547萬億日元,高於上世紀末的水平。商業票據、企業債利率與國債利率的走勢基本一致。金融條件極致寬松的一個效果是私人實體部門逐步從長期去槓杆的狀態轉變爲溫和加槓杆——即逐步從辜朝明所說的“資產負債表衰退”中走出來。

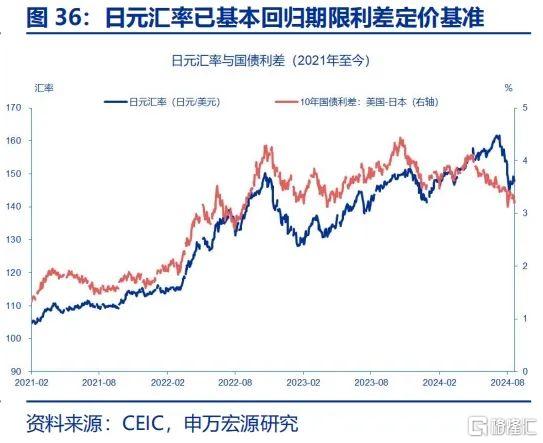

日元貶值是貨幣寬松效應的另一個表現,也有助於放松金融條件。理論上,當一經濟體陷入“流動性陷阱”、貨幣政策利率面臨“零下限約束”時,仍可通過匯率貶值的方式進一步放松貨幣政策、刺激內需/擴大外需。

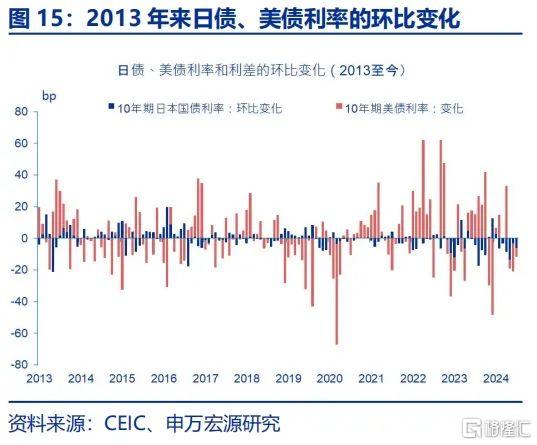

美日利差是美元-日元匯率波動的主要解釋變量。但是,美債利率才是美日利差的主導因素、進而也主導着美元-日元匯率的走勢。換言之,日央行並不能主導日元走勢 ——2013年QQE以來,在多數月份,美日利差的環比變化都主要是由美債利率的波動貢獻的。即使是2013年2-3季度,即QQE實施後,美日利差大幅走擴也主要是因爲美債利率上行,此時美聯儲开始向市場釋放縮減資產購买規模的計劃(Taper),暗示即將开始正常化。

上世紀90年代初以來,美、日10年國債利率均呈現出持續下行態勢,最大下降幅度分別約800bp和700bp。但是,日債利率的主要下行區間是90年代,截止到1998年底已經下降了530bp,低點爲0.96%。所以,21世紀以來日債利率下降的空間已經非常有限,而2000年初10年美債利率的高點爲6.7%。2000年初至2013年初,由於美債利率持續下行,美日利差收窄,日元兌美元匯率持續走強。直到2012年年中美債利率見底、2013年4月日央行實施QQE和2013年上半年美聯儲考慮正常化之後,美日利差收窄的趨勢才得以扭轉,進而也扭轉了日元升值的趨勢。

當一开放經濟體的名義利率已經低到降無可降的地步,而其他开放經濟體的利率仍處於高位時,在全球不確定性明顯上升時,該國貨幣升值的確定性較高。這實際上是日元成爲避險貨幣的一個背書。在全球不確定性偏低和海外經濟復蘇階段,Carry trade的方向是從日本流向美國等利率趨於上行的經濟體,資本流出和日元貶值並行。但在不確定性偏高和海外經濟下行時期,carry trade的方向將出現扭轉,資本流入和日元升值並行。

所以,在《動蕩年代》一書中,日央行前行長白川方明總結到:“因爲日本的政策利率已經下降到0.5%,長期利率水平又是世界上最低的,爲了抑制日元升值,即使下調政策利率,也不可能擴大國內外利率差。日元之所以能成爲避險貨幣,與日本擁有世界上最大的對外淨資產以及經常收支盈余有關,也許還緣於國內外利差因素使日元容易升值這一事實。” 如此一來,2021年以來日元的大幅貶值也就不難理解了。展望未來,日元匯率向何處去、是否還會繼續貶值,需要回答的關鍵問題是:美聯儲是否還會加息?這又主要取決於通脹的走勢。

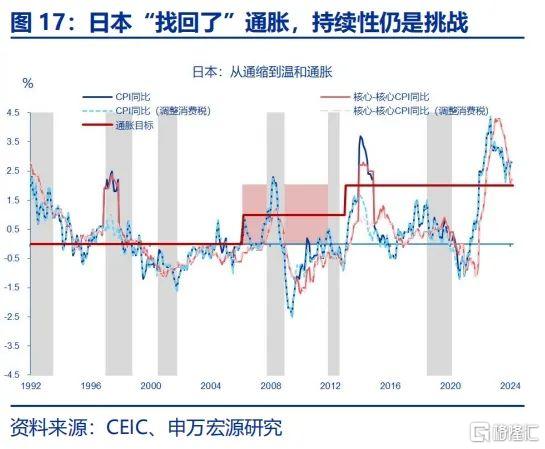

(二)“QQE+”政策可否使日本能否擺脫“通縮陷阱”?

關於日本經濟,最流行、也是誤解最深的概念莫過於“失去的十年”、“失去的二十年”,甚至是“失去的三十年”。後地產泡沫時代,日本“失去”的並非真實增長,而是名義增長(本幣或美元計價)。一般認爲,1991年房地產泡沫破裂後,日本經濟進入“失去的二十年”(1992-2012),實際GDP增速從放緩階段(1974-1991)的5.1%跌至0.9%,但名義GDP增速從8.3%跌至0.1%。相應地,GDP平減指數從3.1%跌至-0.8%——通貨緊縮基本對衝了實際增長,導致名義增長基本爲零。在“失去的二十年”早期(1992-1997)——最符合辜朝明“資產負債表衰退”的描述,日本通縮水平較爲溫和(-0.1%),但在1997年金融危機至安倍經濟學之前的15年,通縮水平穩定在-1%左右(參考圖18,1998-2012年GDP平減指數均值-1.1%)。

2013年安倍晉三重新執政以來,日本實際GDP增速的擡升並不顯著(0.9%增至1.0%),但GDP平減指數從“失去二十年”的-0.8%和1998-2012年的-1.1%提高到了0.5%,名義GDP增速相應從0增長提升到了1.4%。故可以說,從安倍時代开始,日本就慢慢地擺脫了“通縮陷阱”。

基於反事實推演(如果日央行沒有實施QQE等寬松政策)的定量研究表明,分5種不同情境模擬,2013年QQE實施以來,日本實際GDP水平(或產出缺口)上漲了0.9-1.3個百分點,核心-核心CPI(除新鮮食品和能源外的所有項目)通脹上漲了0.6-0.7個百分點。故可以說,QQE助力日本擺脫了長期停滯狀態。從傳導機制上而言,日央行的大膽的寬松政策通過日本股市上漲、融資成本下行和日元匯率貶值等渠道,顯著推動了產出缺口的收斂。

90年代初地產泡沫破裂後,日本非金融企業部門從淨融資者轉變爲淨儲蓄者——在辜朝明(Richard Koo)的資產負債表衰退敘事中,表明企業的行爲從利潤最大化轉變爲負債最小化。在“失去的三十年”中,在每一輪經濟復蘇過程中,都對應着企業債務最小化這種防御行爲的轉變——表現爲企業淨儲蓄規模的下降,尤其是2004-2007年。2013年實施QQE以來,也可以觀察到類似的趨勢,但斜率更爲平緩。表明企業部門正逐步走出資產負債表衰退的陷阱,這可以從企業債務總額、槓杆率、銀行信貸等數據中得到驗證。辜朝明本人在最新的訪談中也指出,“日本大約在10年前走出資產負債表衰退(即2012年左右)” ,其背後的驅動力量之一,就是銀行貸款利率和企業債利率持續下行。從融資規模上看,拐點與QQE實施的時間正好匹配(槓杆率的拐點與2016年1月QQE+負利率匹配)。

所以,申萬宏源建議將“失去的三十年”劃分爲“失去的二十年”(1992-2012)+“復蘇的十年”。因爲,辜朝明所描述的資產負債表式衰退——資產泡沫破裂-債務最小化-內需不足的反饋循環——在2008年之前已基本畫上了句號:日股在1997年亞洲金融危機之後見底,此後的漲跌有各自不同的邏輯;2005年前後地價與房價大約在見底;2007年銀行不良貸款率基本見底。但如果沒有2013年以來日央行的超級寬松政策,“復蘇的十年”或有可能是另一個“失去的十年”。

三、日央行非常規政策正常化的“第三次實驗”

2024年3月例會,日央行徹底放棄QQE+YCC框架,重拾以隔夜拆借利率爲主的常規政策框架,正式啓動政策正常化。展望未來,終點利率是多少,合宜的資產負債表規模和充足的准備金規模是多少,如何把握加息與縮表的節奏都是“必答題”。

(一)加息:中性利率框架下,加息的終點在哪裏?

2023年4月,植田接任黑田任日央行行長,开始主導日央行的正常化進程。在2021年3月評估貨幣寬松政策有效性和持續性報告中,日央行概括了QQE+YCC政策框架的3大目標:(1)考慮到日本通脹預期的形成很大程度上是適應性的,爲了實現2%的物價穩定目標,要盡可能長時間地將產出缺口維持在正區間;(2)引入一個框架,在這個框架中,日央行將利率控制在適當水平,以維持寬松立場,兼顧貨幣政策的積極影響和副作用;(3)加強形成通脹預期的前瞻性因素,並做出通脹超調承諾。等到植田上任時,QQE+YCC框架終於等到了“功成身退”的這一天。

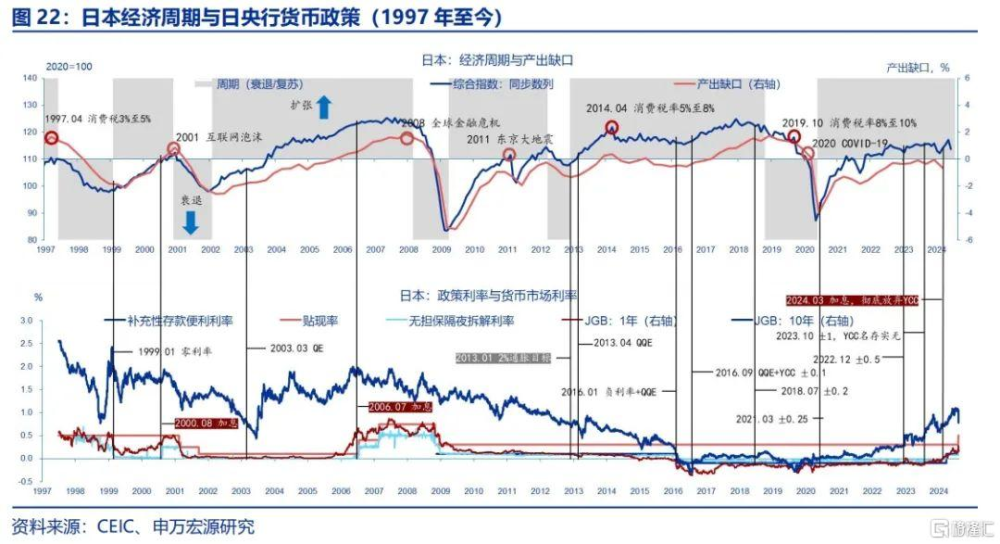

2023年7月和10月例會,日央行連續兩次對YCC進行技術性調整,使之名存實無。7月例會,日央行維持YCC短端利率(-0.1%)和10年JGB利率的中樞不變(0%),但將[-0.5%,0.5%]波動區間由硬約束變爲軟約束。會議聲明稱,“將以更大的靈活性控制收益率曲线,在市場操作中,區間的上下限僅作爲參考,而不是硬性限制。日本央行將通過固定利率購买操作,在每個工作日以1.0%的利率購买10年期日本國債,除非極有可能沒有投標。” 實際上限從0.5%升至1%。此時,日本CPI通脹已經實現了超調,投資者和各實體部門通脹預期持續上行,產出缺口已經收斂至-0.1%。但日央行認爲,2%通脹目標並非“指日可待”,故對維持寬松政策仍需保持耐心,但在全球“加息潮”尚未結束的背景下,需要提高YCC的可持續性。7月例會後,10年JGB利率持續上行,10月底已經升至0.95%。10月例會,日央行順理成章地將10年JGB利率的參考上限從0.5%提高到1%。如果說7月例會後1%上限仍是硬約束,那10月例會後1%也成了軟約束。至此,YCC名存實無。

2024年3月例會,日央行正式打響了非常規政策正常化的“第一槍”:取消了負利率,放棄了QQE+YCC框架。通過對工資-物價之間良性循環的評估,日本銀行政策委員會認爲,到2024年1月《經濟展望報告》的預測期結束時,“可以持續穩定地實現2%的物價穩定目標”。在此背景下,日央行決定:(1)退出負利率,將作爲中介目標的短端利率由准備金余額利率轉向隔夜拆借利率,目標利率區間由[-0.1%,0%]升爲[0%,0.1%]——補充性存款便利利率爲0.1%(也即超額准備金利率),完全取消了10年JGB利率的上限;(2)爲了防止長端利率出現超調,繼續以直接購买、固定利率操作與集合抵押品的資金供應操作等方式增持日本國債;(3)不再購买ETF和J-REITs(始於2010年12月),縮減商業票據和企業債券規模,並將在大約一年後結束購买。在5月8日的演講中,植田稱,“自2013年4月推出QQE以來,持續了11年的大規模貨幣寬松政策已經完成使命。” 至此,日央行重新回到了以隔夜拆借利率爲主要政策工具的常規貨幣政策框架,長端利率將主要由市場決定。5月下旬,10年JGB利率已經突破1%。

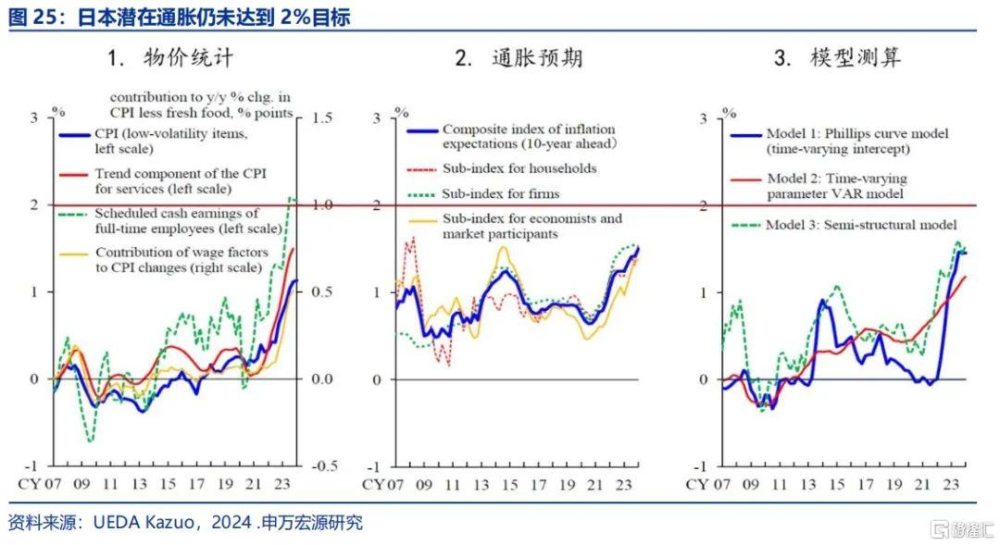

日央行對利率政策的指引可概括爲:(1)將在一段時間內保持寬松;(2)如果經濟和通脹走勢符合預期,金融市場良序運行,將適時調整寬松水平。首先,日央行加息的節奏大概率是“小步慢跑”。3月例會明確指出,“日本經濟並不處於需要快速提高政策利率的狀態”,一方面,內需仍然偏弱;另一方面,潛在通脹仍未達到2%目標,工資-物價良性循環仍有待鞏固;

從產出缺口的角度而言,日央行本次加息的時點與前兩次並沒有太大差異——均等到產出缺口基本轉正(2023年底產出缺口爲-0.03%),但從通脹角度而言,這一次顯然更有耐心,或許是因爲前兩次加息(2000年8月和2006年7月兩次放棄零利率)都被認爲過早了。實際上,前兩次加息後日本經濟的衰退不宜歸因於日央行加息,而是科網泡沫和次貸危機導致美國經濟出現了衰退、進而外溢至日本。相較而言,日央行本次正常化的外部環境相對更爲友好——美國經濟的基准場景仍是“軟着陸”,私人部門資產負債表較爲穩健,降低了金融系統性風險的發生的概率。

日央行對寬松政策的調整是“狀態依賴的”,如同美聯儲的“數據依賴”。4月例會上,委員們一致認爲:如果潛在通脹與預期一致,央行將調整貨幣寬松程度;如果經濟活動和物價的前景發生變化,或與前景相關的風險發生變化,都將是相應調整政策利率的適當理由。一位委員指出,“如果潛在通脹在日元走弱的背景下繼續偏離基准情景,貨幣政策正常化的步伐很可能會加快”。由於5月核心CPI與核心-核心CPI同比均超預期反彈,並且運費價格上漲和匯率貶值壓力有增無減,6月例會中,日央行多次提到通脹粘性超預期的風險,進而不利於消費的復蘇,故而認爲,“基於風險管理的角度……考慮到價格上漲的風險已經影響了消費者情緒,如果合適,日央行應該提高政策利率,以免太晚,以應對實現目標可能性的增加。”

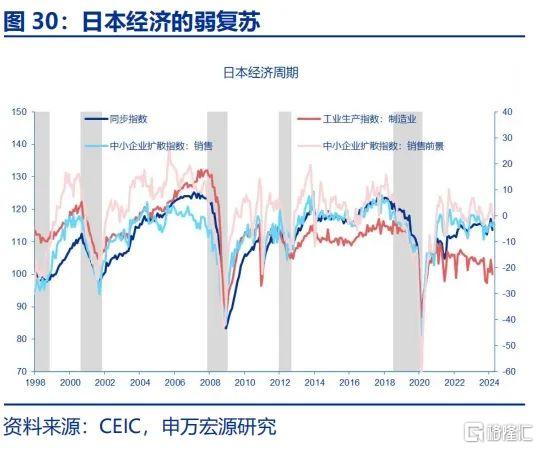

較有共識的是,日央行或不具備快速加息的條件。本輪日本經濟的復蘇有的3個特點:(1)橫向比較,差強人意,相當於歐盟平均水平;(2)縱向比較,雖然是90年代以來最有彈性的一次扶蘇,但只是因爲疫情衝擊產生的基數效應;(3)結構方面,外強內弱,私人內需是“短板”。日本的再通脹一定程度上是以日元貶值爲基礎的,故又是以內需爲代價的,只有從外循環轉向內循環驅動,才能穩定地實現2%通脹目標。4月例會指出,“考慮進一步調整寬松貨幣政策的關鍵因素是,在今年夏天確認企業的積極行爲,特別是固定投資繼續保持穩健,以及在今年下半年之前,在工資上漲的帶動下,私人消費出現改善趨勢。”

2024年上半年,日本經濟的復蘇進程有所放緩,1-2季度實際GDP已經連續兩個季度同比負增長(2季度環比折年率3.1%,圖29)。出口方面,在海外制造業弱復蘇的背景下,日本出口大幅放緩,1季度環比增速-4.1%(折年[ 下同。]),淨出口拖累實際GDP 1.8個百分點,2季度有所修復,但環比、同比拉動仍爲負。工業生產一直是本輪復蘇的薄弱環節,至今仍未恢復至疫情前水平,且年初以來再次轉弱,部分是因爲一些汽車制造商暫停生產和發貨,但在海外弱補庫和日元匯率維持弱勢的基准假設下,預計短期內仍缺乏彈性;非住宅投資處於緩慢上行通道當中,企業銷售、一般利潤、短觀調查-商業條件等軟指標也在改善,但部分同步指標(如資本品的進口與出貨)和領先指標(如機械訂單、廠房新开工)邊際上有所放緩。

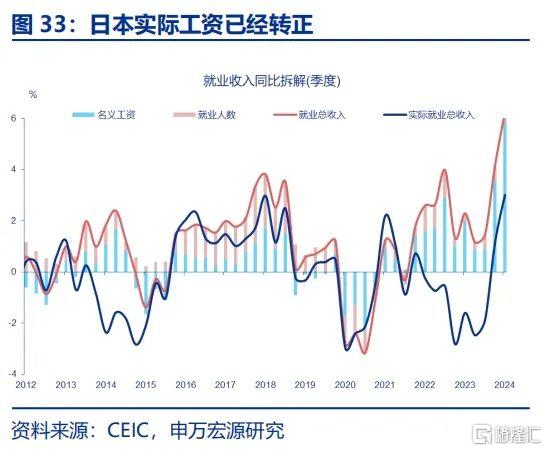

私人消費2023年2季度-2024年1季度已連續4個季度環比負增長,2024年1季度拖累實際GDP 1.6個百分點,2季度雖然環比轉正,但同比已經連續第4個季度負增長(圖29)。展望未來,從消費者信心修復、實際工資和勞動缺口轉正等角度看,可對後續消費的復蘇抱有一定信心。日央行的基層調研發現,提高工資的動向正在向中小企業擴散,預計這種動向將進一步發展,進而支撐個人消費。日本政府還宣布了新的反通脹措施:通過重新引入電力和城市燃氣補貼,以及向養老金領取者和低收入家庭提供額外現金補助,目標是降低CPI通脹0.5個百分點(8-10月實施)。

金融穩定角度看,在負利率時期,商業銀行(尤其是區域銀行)持續增配長久期國債。在經濟復蘇和日央行加息過程中,長端利率也趨於上行,進而會增加銀行資產端的浮虧,產生信用收縮效應,如同美聯儲加息給美國商業銀行帶來的影響一樣。文獻中的量化研究結論認爲,對於日本的區域銀行而言,日本國債利率每增加1%,總資產貸款比率將下降1.28%。6月4-5日召开的第十九次債券市場小組會議(Bond Market Group)認爲:“雖然在貨幣政策正常化過程中,利率上升是可取的,但申萬宏源希望央行進行市場操作,試圖逐步提高利率,因爲利率快速上升會帶來風險。”此外,面對約570萬億的超額准備金,快速加息將增加日央行的付息壓力。

但值得注意的是,日央行貨幣政策關注的重點或有切換:從樂於接受日元貶值轉向防止日元過度貶值,從再通脹轉向防止通脹粘性超預期。2024年7月例會(30-31日),日央行在啓動縮表的同時加息15bp,將政策利率從0-0.1%提高至0.25%左右(around 0.25 percent),將貼現率從0.3%升至0.5%。政策聲明認爲,經濟運行的軌跡基本符合預期,但同時也強調了進口價格上漲帶來的物價“上行風險”。“在價格方面,雖然過去進口價格上漲產生的成本效應對CPI的影響已經減弱,但服務價格繼續溫和上漲,銷售價格中來自於工資的權重有所提升。企業和家庭的通脹預期溫和上升。進口價格同比再次轉爲正值,價格上行風險值得關注。”日央行強調,需要充分關注匯率的動向,因爲“在企業的工資、價格設定行動變得積極的情況下,與過去相比,匯率的變動容易影響物價”。聲明關於未來貨幣政策的指引偏鷹派,“至於未來的貨幣政策,將取決於未來經濟活動和價格以及金融狀況的發展,但鑑於實際利率處於明顯較低的水平,如果7月展望報告中提出的經濟活動和價格前景得以實現,日央行將相應地繼續提高政策利率並調整貨幣寬松程度。”

7月的加息可規避9月自民黨總裁選舉和11月美國總統大選,也是前期財務省外匯幹預的自然延伸,雖加息的時點、幅度略超預期,但不宜將日本金融市場的表現全部歸因於日央行加息,更主要是植田在新聞發布會中的鷹派表述和美國非農數據低於預期而觸發“衰退交易”。在新聞發布會中,植田的鷹派表述體現爲:(1)與會議聲明保持一致的是,肯定了加息還將延續,“如果經濟和物價走勢與日本央行的預測一致……繼續加息”,認爲實際利率“是非常嚴重的負利率”,“更高的利率對經濟的影響有限”;(2)關於加息的終點,參考中性利率框架,植田表示,盡管對日本中性利率的估計有很大的差異,但暫時還未達到該“不確定性區間”,並明確認爲0.5%——過去30年高點,2006-07年加息的終點——不是一道障礙;(3)不排除年內再次加息的可能性,“如果數據顯示情況正在好轉、並且不斷累積的話,當然會採取下一步行動”。

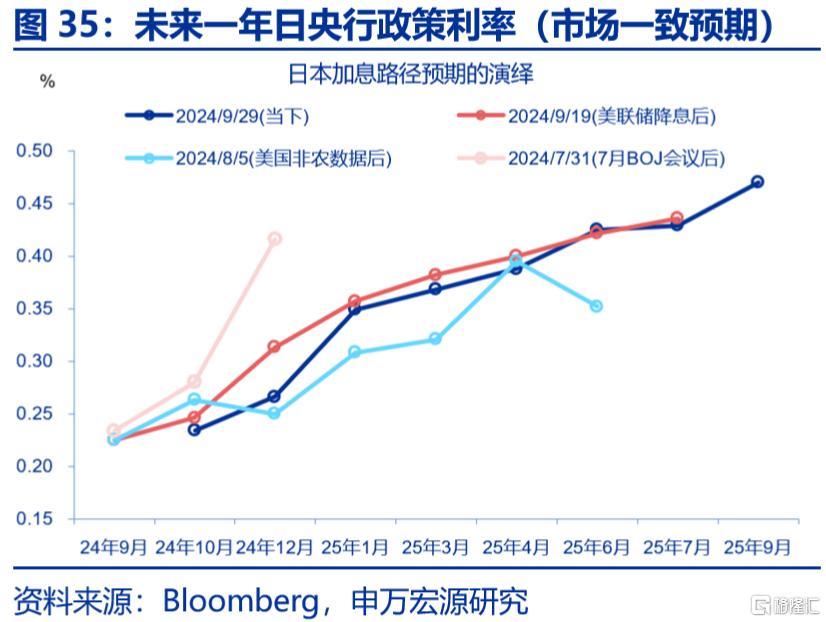

美國7月失業率超預期升至4.3%,首次觸發“薩姆規則”(Sahm rule)的衰退信號,引發“衰退交易”。10年期美債利率快速下行至3.7%,創年內新低。美元指數跌至102.2,日元-美元匯率進一步從154升至142。由於前期看空日元的頭寸過於集中,套息交易(carry trade)的反轉放大了衰退交易的波動率,資本市場巨震,美股、日股大跌,日債利率不升反降。這約束了日央行年內進一步加息的行動。在8月7日的演講中,日央行副行長內田真一(UCHIDA Shinichi)表示,不會在金融市場不穩定的時候加息。考慮到日元匯率已基本回歸利差定價區間,以及9月美聯儲降息周期的开啓,日央行年內再次加息的概率偏低。目前,市場一致預期認爲,2024年底政策利率爲0.3%,意味着年內繼續加息的概率偏低,明年1月加息10bp的概率佔優。

關於加息的終點,可參考中性(或自然利率)利率框架。在4月例會上,日央行表示,政策利率將在預測期的後半段(2025-2026年)接近名義中性利率。按照公式:名義中性利率=實際中性利率(r*) +通脹預期,所以,名義中性政策利率取決於實際中性利率和通脹預期,兩者均是動態變化的,且不可直接觀測,尤其是前者,實際中性利率的估計一直是難點,不同方法的估計誤差較大。理論上,中性利率由儲蓄與投資的關系決定,前者與人口的年齡結構、金融市場效率相關,後者則與(預期)資本回報率、財政赤字率相關。

多數模型估計的結果顯示,近年來,日本實際中性利率呈緩慢上行態勢——與潛在GDP增速的趨勢一致,當前估計的區間爲[-1%,0.5%],這意味着:(1)樂觀情形,假設中長期通脹預期穩定在2%,名義中性政策利率的“不確定性的區間”將爲[1%,1.5%];(2)基准情形,假設中長期通脹預期穩定在1.5%左右(2024年中水平),名義中性政策利率區間將爲[0.5%,1%];(3)悲觀情形,假設中長期通脹預期回落至1%,名義中性政策利率區間將爲[0%,0.5%]。此外,對於基准和悲觀情形,如果考慮寬松的政策立場,政策利率或低於中性區間。

簡單而言,假實際中性利率的估計爲區間中值(-0.25%),樂觀、基准和悲觀情形下的名義中性政策利率分別爲:1.75%、1.25%和0.75%,假設2026年底(日央行2024年4月預測區間的終點)政策利率回歸中性,並且假設加息的斜率是不變的,將對應每年(2024-2026年)平均加息約62bp、45bp和28bp。當然,一切都以“能否連續、穩定地實現2%通脹目標”爲前提。在7月的新聞發布會中,當被問及未來如何應對經濟下行風險時,植田回答到:“作爲經濟、物價前景明顯下行時的政策對應,雖然不知道當時的短期利率處於怎樣的水平,但首先考慮的是,降低短期利率是否合適。即便如此,在無論如何都不夠的情況下,也不排除再次利用非傳統的貨幣政策手段。”在9月12日的一次公开演講中,最鷹派的審議委員田村直樹稱,“必須在2026財年的長期預測期後半段,將短期利率至少推高至約1%,以穩定實現2%的通脹目標。”

(二)縮表:充足准備金框架下,縮表的終點在哪裏?

今年以來,日央行正常化進入“快車道”,繼調整並放棄YCC和加息之後,日央行資產負債表正常化也已經正式啓動。3月例會取消了負利率,但保持JGB購买速度不變,以防止長端利率出現“超調”。4月例會,日央行認爲應該在某個時候向市場表明減少日本國債購买量的意圖。“日本央行需要縮減其資產負債表的規模,以使其持有的日本國債數量正常化,並優化其過高的准備金余額。此外,考慮到收益率曲线控制的靈活性逐漸增加,使之前的政策框架順利退出,日本央行在關注市場發展和日本國債供需狀況的同時,及時減少日本國債的購买數量是很重要的……一種選擇是減少日本央行每月購买日本國債的數量——目前約爲每月6萬億日元。”6月例會進一步明確,在與市場參與者溝通後,將在7月例會中公布縮表的具體參數 。“日本央行應以可預測的方式、大幅(sizeable)減少購买金額,同時確保靈活性,以確保日本國債市場的穩定。”

7月例會,爲了更好地讓市場在長端利率定價中起主導作用,日央行決定开始縮減國債購买金額(簡稱“縮表”,QT):(1)逐步減少每月購买的JGB規模,使其在2026年1-3月期間達到約3萬億,原則上每個季度削減約4000億;(2)2025年6月例會,日央行將對縮表計劃進行中期評估,原則上還將繼續縮表,但在考察日本國債市場運行狀況後,如有必要,將酌情修改該計劃,討論並宣布2026年4月以後的縮表計劃;(3)將靈活應對長期利率的過快上升,比如增加購买日本國債的數量,進行日本國債的固定利率購买操作——這兩項操作都可以在不考慮每月購买日本國債的時間表的情況下進行——以及針對集合抵押品的資金供應操作;(4)如有必要,准備在任一次例會上調整縮表計劃。可見,這是一個富有彈性的縮表計劃。日央行預計,在未來一年半的縮表周期內,持有國債規模或減少7-8%。如果按照8%計算,累計縮減規模或達47萬億。截止到2026年3月,日央行持有的國債規模將從6月的585萬億下降到538萬億。

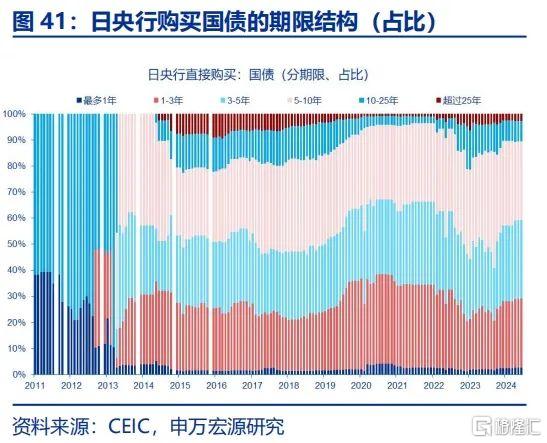

縮表前,在直接購买政府證券操作中,日央行的月均購买規模約爲6萬億,由於到期量大致相當,淨購买量約等於零。期限分布方面,3月例會後,日央行未再購买短期國庫券,所以主要是1年及以上的中長期國債:以5月爲例,1-3年購买量約1.5萬億、3-5年和5-10年均爲1.7萬億,10年以上0.6萬億。所以,1-10年合計佔比接近90%。值得留意的是,1-4月5-10年期JGB的購买量爲1.9萬億,5月減少了0.2萬億。換言之,局部縮表已經开始。分期限、分階段地推進資產負債表正常化,直至准備金達到充足水平(ample reserve),資產負債表正常化也就完成了。

截止到2024年7月底,日央行總資產規模達762萬億日元,持有政府證券593萬億,佔比77.8%,其中,短期國庫券和中長期國債的規模分別爲3萬億和589萬億,平均久期7年左右(2006年退出QE時的平均久期爲3-4年)。此外,日央行持有的商業票據、企業債券、ETF和J-REITs的規模約爲2萬億、6萬億、37萬億和0.66萬億,分別佔比0.28%、0.78%、4.89%和0.09%。日央行的QT主要針對JGBs,短期內或不考慮減持風險資產。例如,植田2月6日在美國國會預算委員會的會議中稱,“關於已經購买的ETF的處置,我相信還有一些時間可以考慮”,因爲存在大量浮盈。

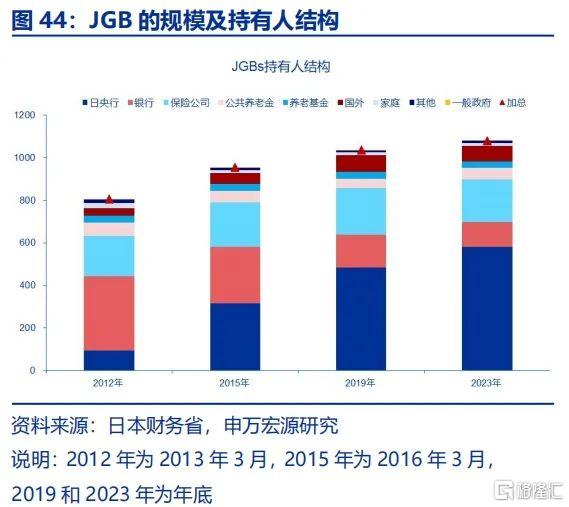

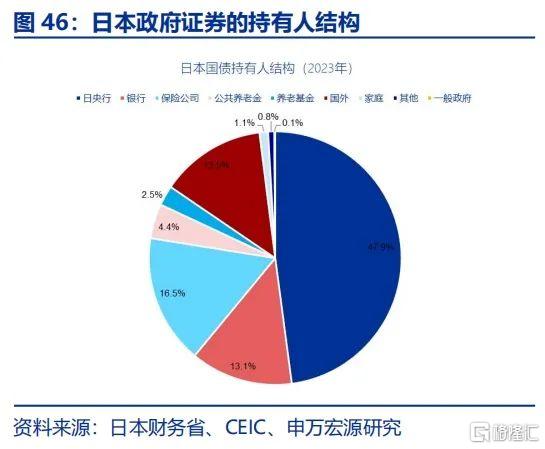

從日本國債的供求關系角度看,日央行縮減JGBs的斜率取決於日本國債市場的流動性狀況、財政部新增國債的融資需求和機構或個人增配國債的需求。所以,關鍵問題是,私人部門能否彌補日央行的購买力缺口?從日本國債的持有人結構上看,截止到2023年底,日央行持有的JGBs規模爲581萬億,佔存量JGBs的比例爲53.8%(剩余期限10年以內的份額接近7成),排名第二和第三的是保險公司和銀行,規模分別爲200萬億和118萬億,佔比分別18.5%和10.9%。排名第四、第五的是國外和公共養老金,規模爲72萬億和54萬億,佔比6.7%和5.0%。其中,國外部門主要持有短期國庫券,余額爲93萬億,佔比66.0%,是其持有的長債的1.7倍。故可以假設,日央行的購买力缺口將主要由國內的銀行和保險公司補充(佔比合計近3成)。2013年實施QQE以來,銀行持續減配JGBs。2016年實施負利率以來,保險公司也在減配JGBs。可以預期的是,隨着日債收益率曲线的正常化,國內機構對日債的配置性需求會上升。這是日央行QT的一個約束條件。其中,基於巴塞爾新規對銀行槓杆率和账面利率風險的約束,銀行的容量大約爲100萬億。

2013-2023年,日央行持有的JGBs從94萬億增加到了581萬億,10年累計增加了487萬億。其中,2020-2023年增加了近100萬億,年均25萬億。同一時期,日本政府未償國債余額從807萬億增加到了1080萬億,僅增加了270萬億,說明日央行從私人部門淨購买了約217萬億JGBs。其中,2020-2023年,JGBs未償余額增加了43萬億,說明日央行從私人部門淨購买了57萬億。日央行縮表意味着私人部門將從淨出售者變爲淨購买者。爲了防止長端利率出現超調,日央行只能“摸着石頭過河”。

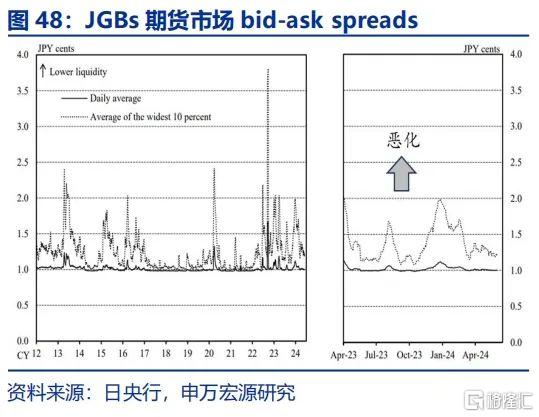

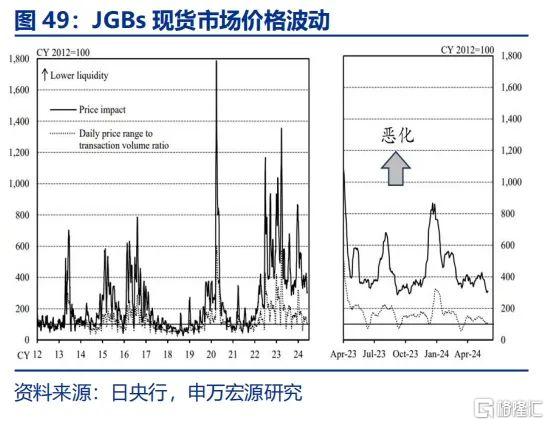

歸根到底,日央行縮減JGBs的約束或產生的衝擊依賴於日本國債市場的流動性和深度。2024年6月召开的第19輪“債券市場小組”(Bond Market Group)會議總結到 ,日本國債市場的流動性狀況仍然處於歷史低位,主要因爲日本央行持續大規模購买日本國債以及此前購买的存量效應。市場深度也明顯不足,因爲當前的利率水平受到日本央行購买日本國債的股票效應的抑制,以及對進一步加息的預期,投資者投資日本國債的意愿仍然不高,雖然相比取消YCC之前有一定好轉。因此,日央行縮減JGBs也將是一個漫長的過程。

日央縮減JGBs將在多大程度上推升長端利率?日央行購买JGBs對長端利率的影響分爲流量效應(flow effect)和存量效應(stock effect):流量效應是指央行在二級市場購买國債時對國債收益率的直接影響;存量效應是指中央銀行持有大量國債對市場參與者在不同期限利率之間的風險分配產生的影響,從而導致各種期限利率下降。並且,實證研究表明,存量效應往往比流量效應更具持續性。日央行定量測算的結果認爲,目前的存量效應大約爲100bp。換言之,直到不再持有國債,QQE的存量效應仍將發揮作用。假設縮表對利率的影響是均勻分布的,未來一年內減持7-8%的國債,對10年日債利率的影響或不足10bp。

總結而言,申萬宏源並不認爲縮表會是日債中長端利率定價的主线,也不認爲縮表會對經濟基本面產生顯著的負面影響。中期內,只要日央行以漸進的和可預見的方式縮表,對長端利率的影響或有限。在2024年4月的《展望報告》中,日央行的定量研究表明,持有JGBs的市場份額每下降1個百分點,10年期日本國債利率將上升2個基點(bp)。在日央行完全停止購买JGBs的極端假設下,10年期國債收益率可能上升20-30個基點(未考慮信號效應)。參考美國的經驗,以維持充足准備金框架的良序運行爲前提,央行QT或並非影響利率曲线的關鍵因素。相較而言,對長期日本國債利率影響更爲顯著的是日央行政策利率和美債利率的外溢效應:政策利率和10年美債利率每上升1個百分點,10年日債利率將分別上升58bp和23bp;此外,核心CPI每上升1個百分點,10年日債利率會上漲6bp。

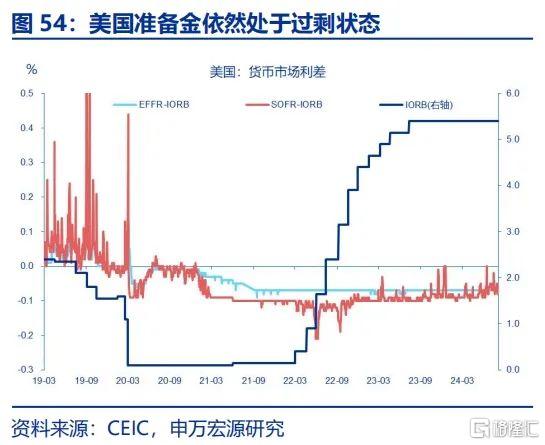

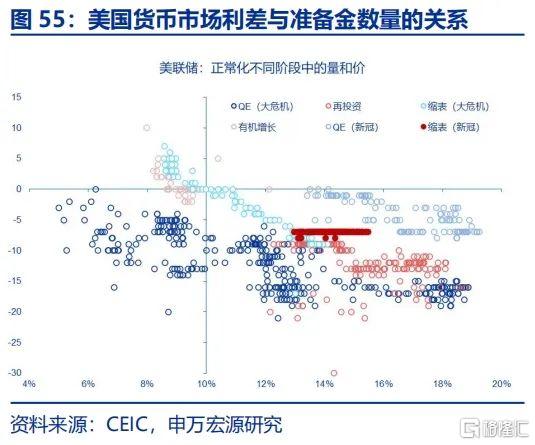

如果經濟符合日央行預期,縮表的終點在哪裏?基於“最優准備金”原理,可通過觀察貨幣市場利率的中樞或分布,判斷准備金的充裕程度,通過債券市場的流動性狀況或壓力指標,判斷債券供求關系的緊張程度。這兩方面都可能影響日央行購債行爲。在美國,聯邦基金利率和准備金利率的利差是衡量准備金充裕程度的指標。當准備金從過剩狀況向充足和短缺狀態轉換過程中,利差的中樞會上行,利差的准備金敏感系數也趨於上行(即斜率變大)。所以,當觀察到利差的波動性开始擡升、中樞由負轉正,則可認爲准備金供求關系變得緊張。

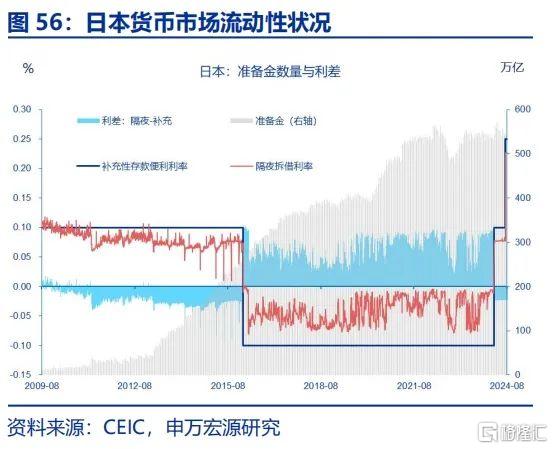

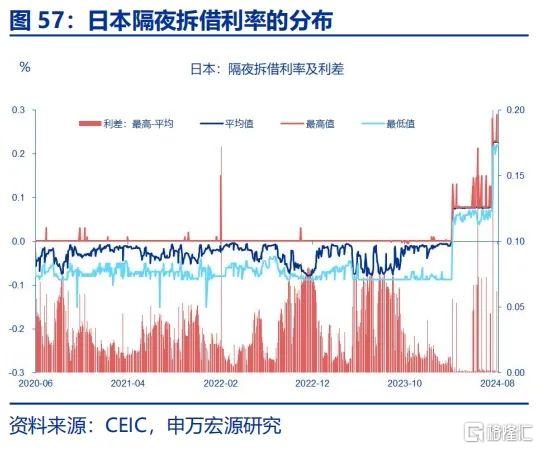

在日本,無擔保隔夜拆借利率對應着聯邦基金利率,補充性存款便利利率對應着准備金利率。所以,可用無擔保隔夜拆借利率和補充存款便利利率的利差來觀察准備金充裕度:目前利差爲負,當其中樞變爲零、或轉正時,需密切關注貨幣市場流動性狀況。此外,還可通過隔夜拆借利率的分布情況(如最高-平均)來觀察:當最高值-平均值的波動率明顯擡升、幅度持續擴大時,應更密切地檢測。

歸根到底,日央行非常規貨幣政策正常化的進程,歸根到底都取決於日央行對能否穩定地實現2%通脹目標的判斷:(1)通過通脹水平、結構和分布,初步判斷2%通脹目標的可持續性;(2)從產出缺口、就業缺口、菲利普斯曲线等角度,考察通脹可持續性的宏觀基礎;(3)從金融條件角度更實時、更領先地考察宏觀基礎的牢固程度。

值得強調的是,日央行非常規政策正常化的完成度,將在很大程度上取決於外部環境。日央行2000年和2006-2007年正常化進程均已“美國衝擊”(科網泡沫和次貸危機)而終結,這一次能否全身而退,仍將取決於美國的經濟、金融和政治。

基於美國經濟“軟着陸”的假設,日央行或仍能推進正常化議程,節奏上或主要受“工資-物價良性循環”的形成過程和金融市場狀況的影響:前者是持續加息的前提條件,後者是擾動因素。比如,當日元超貶以至於影響到良性循環的形成時,日央行有可能通過提前加息的方式去應對。反之則反之。

風險提示:

1、地緣政治衝突升級。俄烏衝突尚未終結,巴以衝突又起波瀾。地緣政治衝突或加劇原油價格波動,擾亂全球“去通脹”進程和“軟着陸”預期。

2、美國經濟放緩超預期。5月以來,美國經濟數據全面不達預期,勞動力市場加速放緩,居民部分還本付息壓力趨勢性上行,消費放緩趨勢仍在繼續。

3、日元超預期繼續升值。在衰退交易和美聯儲降息背景下,日元大幅升值。若日元繼續大幅升值,將阻礙日本內需的修復和日央行正常化進程。

注:本文內容節選自申萬宏源2024年10月8日發布的報告《前有險灘:日央行能否“全身而退”?》,分析師:

趙偉、陳達飛

標題:前有險灘:日央行能否“全身而退”?

地址:https://www.iknowplus.com/post/155283.html