未來十年,最好的就業方向

加班後腰酸背痛的你,找了一個理療師上門,聊天發現理療師時薪超過200,一個月收入2-3萬。

累得不想收拾房間的你,又找了一個保潔上門,發現她一天做幾單就能輕輕松松日薪過千,而你蝸居的出租屋,是她接到最小的一單。

爲什么工資這么高?

“物以稀爲貴”。

如今有一個相當“扭曲”的趨勢——本科畢業的大學生都喊着找不到工作,可是工廠的“缺工荒”卻越來越嚴重了。

同樣,在轟轟烈烈的AI浪潮下,寫手、畫師、音樂人,都在擔心被AI取代,而曾經被認爲最有可能被AI取代的工人,卻被AI“放過”了。

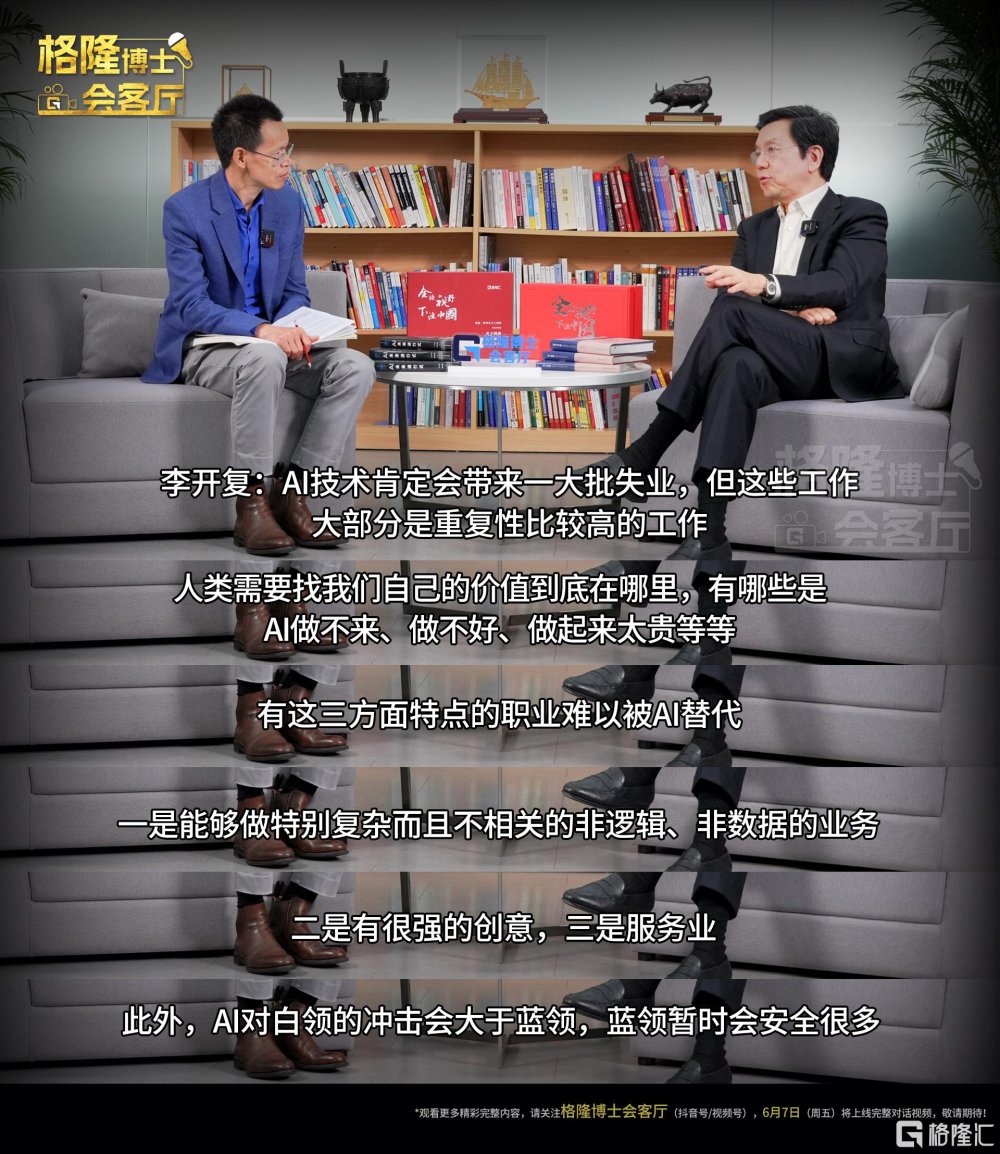

零一萬物創始人兼CEO李开復做客格隆匯高端訪談《格隆博士會客廳》時說到,目前來看,AI對白領的衝擊明顯會大於藍領,藍領工作確實是會安全很多。

其實要我說的話,未來十年,藍領都會是就業最佳的大方向。

很多人可能覺得言過其辭,但這大概率卻是事實。

01

這幾年,在廣州的中大布匹市場有一個很經典的場景——城中村的街道兩邊擠滿了各種制衣廠的老板,排着上千米的長隊,舉着樣衣和招工的牌子,等着被工人 “挑選”。

工廠老板對工人孜孜以求的樣子,跟大多數人在職場上碰到的愛答不理的老板,太不一樣。

這都是因爲——缺人。

招工的老板給工人工資提了又提,還是招不到幾個人,只能身段越放越低,求職市場是打工人求老板,招工市場就只有老板求工人。

近年來,我國技能勞動者的求人倍率已經逐漸超過1.5——每150個崗位只有100位求職者,高級技工的求人倍率甚至達到2以上,缺口達到上千萬人。

這也就導致,藍領的工資逐漸水漲船高。

有報告指出,近十年來,藍領群體收入漲幅高達225%,而白領收入同期漲幅僅30%。

2012年,白領月均收入6430元,藍領的是2684元,前者是後者的兩倍還多。

十多年過去,白領收入增長到8388元,藍領收入增加到了6043元,差距僅剩兩千元。

此消彼長,而且越來越快。

更不用說,白領之間薪資差距非常大,如果對比低端白領和藍領,收入差價早就倒過來了。

讀了那么多年書,賺錢還不如工人,是不是有點“倒反天罡”?

這話聽起來好像改朝換代版的讀書無用論——本科學歷的你給高中學歷的老板當狗,本科學歷的你工資不如職高畢業的工人。

但這就是事實。

在發達國家,藍領賺錢早已不再是什么新鮮事。

什么德國水電工一次收費幾百美元,在海外當電焊工實現財富自由的傳聞,早在十多年前就爛大街了。

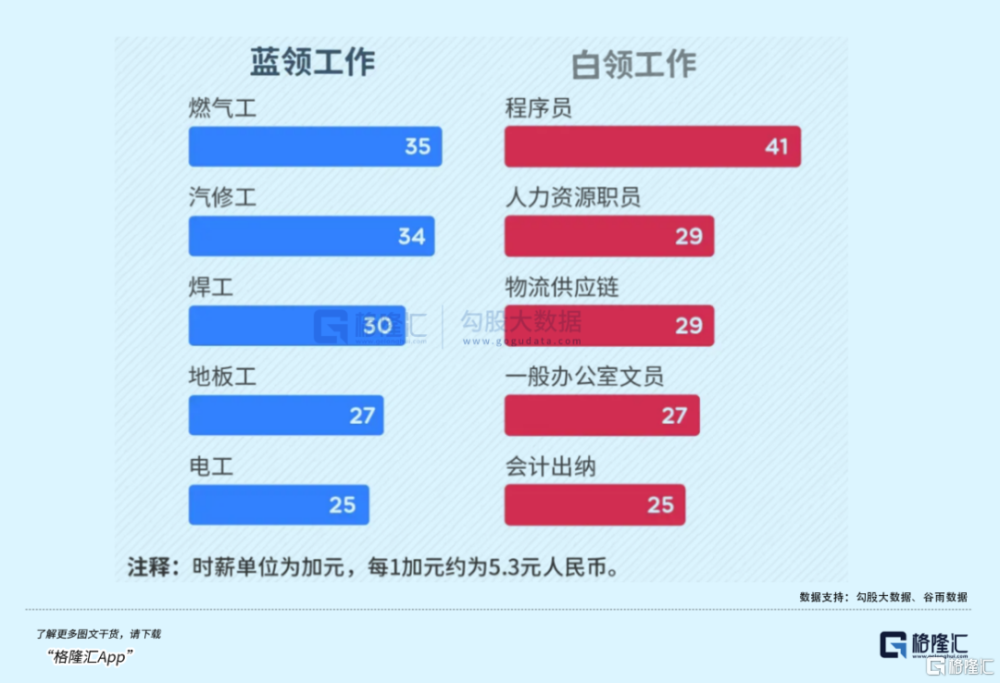

加拿大統計局的數據顯示,在加拿大,燃氣工、汽修工、焊工等藍領的平均時薪高於普通的辦公室職員,每小時超過150人民幣。

美國現在不少地方的工人時薪40-50美刀,換成人民幣,兩三百/小時。

玻璃大王曹德旺之前在美國开廠時曾經說,在美國,天然氣、水電費、材料成本,都便宜,但就一樣貴——人工。

是外國人的人力更珍貴嗎?當然不是。國外的藍領,和國內的藍領有非常大的不同。

比如德國,不少藍領都是本科學歷。

不完全統計數據顯示,在德國,有大約70%的年輕人會選擇上職業學校,參加職業培訓,這樣才能順利找到藍領工作。

而在能申請大學的高中畢業生中,近乎三成的學生放棄了上大學,選擇職業學校。

這種對比簡直就像之前的清華學生畢業賣豬蹄。

但,誰說本科畢業就不能當藍領,清華畢業就不能賣豬蹄呢?

經濟學家厲以寧曾經說,只有當藍領階層有機會成長爲中產階層,才能使全社會的收入分配結構從金字塔型向橄欖型轉變。

德國就是這種社會模式。

作爲典型的“紡錘形”社會,德國中產階級非常多,而在中產階級當中,相當多都是以技工爲代表的藍領。

那么,同爲制造業大國的中國,離這種目標還有多遠呢?

差距最大的,其實是觀念。

02

大家都說,360行行行出狀元,但現實是,古代講究士農工商,現代人也有屬於自己的工作等級。

坐在辦公室吹空調,哪怕只是負責看倉庫,那也是好工作。

在工地上風吹日曬喫糠咽菜,哪怕工資再高,都算不得好工作。

這樣的觀念,使得國內的勞工市場已經形成了厲以寧口中穩固的上等勞工市場和次等勞工市場。

上等勞工市場的工作會被認爲是好職業,工資高,福利好,有較多學習培訓機會和逐步提拔的可能。

次等勞工市場的工作就被認爲是壞職業,工資低,福利少,基本沒有學習培訓、向上提升的機會,一輩子從事簡單勞動。

進而導致,上等勞工市場的職業很容易成長爲中產階層,而次等勞工市場的藍領極少有機會成爲中產階層。

對應到現實中,白領往往被認爲是上等勞工,而藍領,就是毫無疑問的次等勞工。

圖源:圖蟲創意

也正因如此,近二十年來,大家削尖了腦袋渴望成爲上等勞工,想成爲白領。

高等教育在這幾十年間也飛速普及,大學生越來越過剩,以至於白領都不夠用了。

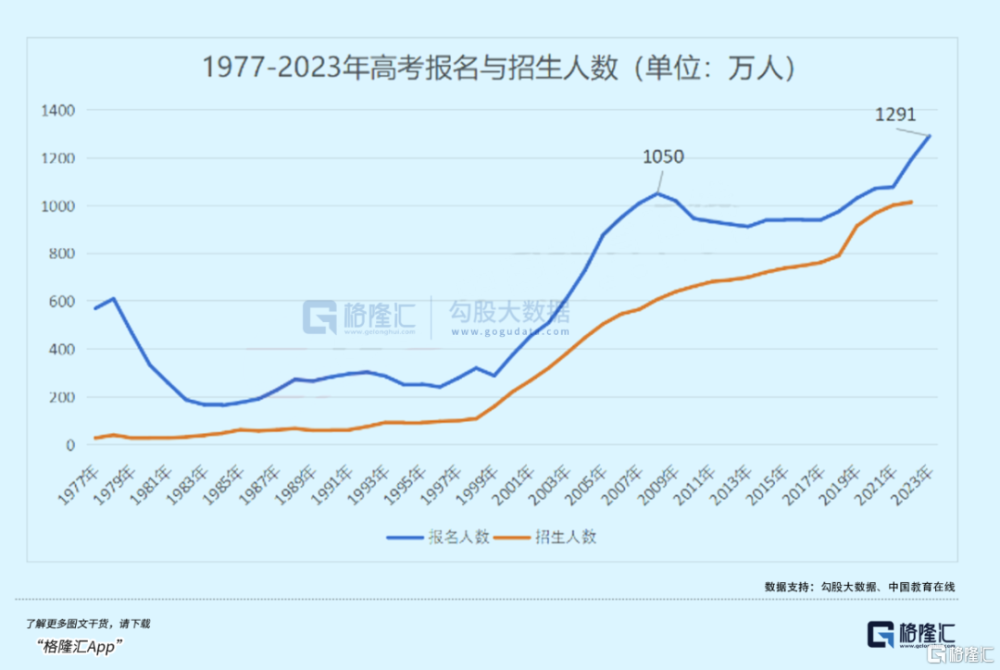

2023年,全國高考報名人數1291萬人,再創歷史新高,而20年前,參加高考的學生只有613萬,20年間翻了一倍還多。

大學生入學率也突飛猛漲。

1978年,高等教育的毛入學率僅爲1.55%, 2023年就已經達到了60.2%,也就是說,現在你在路上找十個00後,就有六個是大學生。

最後表現在就業上,就是畢業的大學生越來越多,工作越來越難找。

教育部數據顯示,2024年全國高校畢業生規模預計將再次創下新高,達到了1179萬人,而在2000年,這一數字還只有一百萬左右,20年間翻了十倍。

正如那句話,三千塊錢你招不到農民工,卻可以招到大學生。

因爲大學生已經遍地走了,農民工反而看不到幾個。

失衡的供需關系,使得大學生學歷不斷貶值,熟練工的手藝反而不斷升值。

不怪乎近幾年來,喊着要直接幹保安、保潔,少走三十年彎路的年輕人越來越多,第一批00後甚至开始做保潔了。

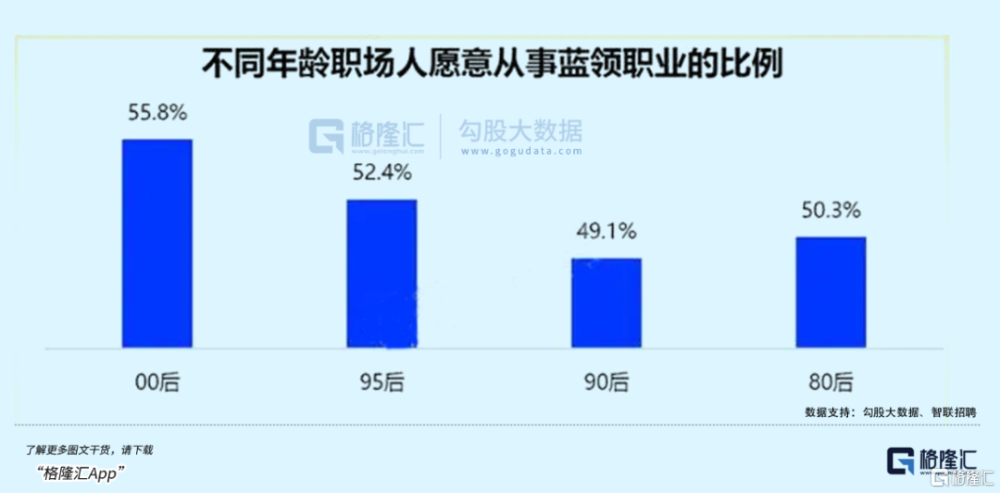

智聯招聘的數據也顯示,越來越多年輕人开始考慮,脫去長衫,开啓藍領人生。

00後人群入職藍領的意愿遠高於其他年齡段,高達61.5%,而70後愿意當藍領的甚至只有28.0%。

這是因爲在老一輩人眼裏,工作最重要的是體面,而現在的年輕人眼裏,拿不到手裏的錢,說得再天花亂墜都不重要。

可隨着AI席卷而來,藍領真的能讓年輕人少走幾十年彎路,安安穩穩到退休嗎?

很難。

03

AI衝擊完原畫師,又衝擊到了文案,又衝擊了音樂人,目前AI對藍領的衝擊慢,某種程度上是因爲,成本太高。

如果一家工廠想要利用AI來降本增效,首先得對工廠進行改造,接着得對流程進行設計,還得招募一些懂AI或者懂操作的人來管理。

對於大多數的工廠而言,這樣的成本並不比維持原樣低。

歸根結底,還是人力太便宜。因此,藍領才被AI放過了。

但這樣的情況並不會持續。

隨着AI逐漸進入越來越多行業,越來越多高科技卷成紅海,逐漸下放。

未來藍領的出路或許將在兩個方面。

AI可以按照老板的需求精准寫出大段華麗的辭藻,但卻難以在老人脆弱的時候提供真正的陪伴。

AI可以按照既定程序生產不同尺寸的零件,卻難以在家庭裏按照需求組裝各種不一樣的家具。

這些要素,一是因爲AI難以真正和人產生情感連接,二是因爲AI難以處理不曾學習的事務並且進行實操。

結合這一點就能推測出,未來藍領的方向,要么是情感需求的服務業,要么是操作復雜的制造業。

因此,未來社會的發展方向將會是,讓工廠逐漸數字化,讓藍領逐漸高知化,而這一點的關鍵,就是教育。

這一點,同樣也可以從德國的模式中得到答案。

在德國,高校和企業的聯系非常緊密,德國不少大學的本科及以上學歷也會採用“學校+企業”聯合培養的教育體系。

不僅如此,德國企業給大學提供的科研經費在高校的整個研發支出中佔比相當高,德國半數以上企業都和高校开展了知識與技術轉讓合作,對比之下,英、法兩國和高校合作的企業比例只有三分之一和四分之一。

而國內,也已經有了這種讓藍領走向高知化的趨勢。

今年3月,教育部公布了12所獲得備案的新設專科高校,5月,教育部再次公示,擬同意設置13所公辦職業本科院校。

福耀玻璃的曹德旺,斥資百億成立“福耀科技大學”,也計劃在今年开展首批次招生。

在江浙,職業教育也正在提上日程,“高職一體化人才培養改革”與“高職五年制”,都在逐漸讓藍領,成爲小城市的中流砥柱。

是技校生,也是大學生。是大學生,也是技校生。

職業本科和更多職校的出現,給了更多沒那么“會讀書”的人一條嶄新的大道,也能讓社會上的競爭更加平等。

無論會不會“讀書”,只要受過教育,最終,大家都能通過自己的雙手致富。

這,才是教育的意義。

04

結語

最近,又一批考生即將結束苦逼的高中生涯,高考結束,也就迎來了填志愿這個命運的選擇。

從古至今,國人大多認同,萬般皆下品,惟有讀書高,因此高職高專,一直以來都是下下之選。

在不少地方,考上本科就光耀門楣,高職高專就擡不起頭。

正是大家對於學歷的追捧,使得越來越多本科畢業生不得不拿着些微的工資,在各個公司中輾轉當着低端白領,也使得越來越多技校生從入學开始就仿佛人生灰暗,只能陸續嘗試各種服務業。

可是這樣真的對嗎?

隨着藍領職業有了更好的工作環境和更好的就業前景,不論是本科生還是技校生,不論是讀書好還是不好,都能有更多的選擇。

人生並不是從高考之後落幕,而是從高考之後才开始。(全文完)

標題:未來十年,最好的就業方向

地址:https://www.iknowplus.com/post/114638.html