最懂中國菜的外國人:劍橋女學霸,癡迷中餐30年

徵服一個英國人有多簡單?

也許只需要一盤魚香茄子就夠了。

亮閃閃的茄子拿深紅色的辣醬料一炒,雖然沒有用到魚,但那無比下飯的味兒還是讓人忍不住上鉤。

這不過是成都一家極不起眼的小餐館,但一位英國女孩還是震驚到了:“這可是我聞所未聞、見所未見、喫所未喫的中國菜,大开眼界啊大开眼界!”

直到如今,她依然記得那頓美餐的每一個細節,她的“中國胃”也在川菜獨有的麻辣轟炸下,驟然覺醒。

這個女孩,名叫扶霞·鄧洛普(Fuchsia Dunlop)。

● 扶霞·鄧洛普

● 扶霞·鄧洛普

她旅居中國30多年,走過很多地方,經歷過許多險阻,好的就是那一口。

2008年,扶霞的《魚翅與花椒》英文版出版,從此她成爲了很多人口中“最懂川菜的外國人”。

她是個喫貨,是個廚子,是“精神四川人”。

同時,她也是劍橋大學的高材生,是地道的美食家,也是中國美食文化的布道者。

她曾這樣描述自己的經歷:“故事的主人公是一個英國女孩,去了中國,啥都喫了,後果嘛,有時候還真是令人驚訝呢!”

扶霞的中餐情緣,要從糖醋肉球說起。

質樸的牛皮紙袋裏,一顆顆金黃色的小球尚冒着熱氣,軟嫩的豬肉塊被面糊包裹着,散發着誘人的香氣,蘸上特配的糖醋醬,一口下去,酸甜又酥脆,享受至極。

這個小零嘴,是扶霞童年時的最愛,怎么都喫不膩。

不只是扶霞,對於那個時代的英國小孩來說,糖醋肉球無差別俘獲了無數小孩的垂涎。

盡管,它只能算是一道“似是而非的中國菜”。

那正宗的中餐是什么樣的?扶霞萬萬沒想到,她差點喫出心理陰影。

● 1992年扶霞·鄧洛普第一次來到中國

● 1992年扶霞·鄧洛普第一次來到中國

在一家裝修挺前衛的香港餐館裏,表哥點了一盤皮蛋作爲餐前开胃小喫,蛋被一切兩半,褐色的半透明的蛋白,黑色如淤泥一樣的蛋黃,周圍還莫名泛着綠幽幽的灰色......

這被西方人稱爲“千年老蛋”的玩意,直接把扶霞唬住了,後來的她寫道:“這兩瓣皮蛋好像在瞪着我,如同闖入噩夢的魔鬼之眼,幽深黑暗,閃着威脅的光。”

夾起一塊放嘴裏,那詭異的口感更是讓她全身發麻。

● 扶霞談對皮蛋的感受。圖片來源:魯健訪談

● 扶霞談對皮蛋的感受。圖片來源:魯健訪談

那是1992年,扶霞第一次來到中國,那時候的她從事着一份亞太地區新聞報道助理編輯的工作,絲毫沒想過自己會跟中餐廚師扯上關系。

直到......她來到了成都。

在當地友人的帶領下,她走進了那家不起眼的小館子,目及之處,不過幾張桌子,幾把椅子,桌上甚至還殘留着些油膩,環境實在算不上優雅,但扶霞卻爲廚房裏火爆的“嗞啦”聲着迷。

不一會兒,涼拌雞、豆瓣魚、爆炒豬腰、魚香茄子就一一上來了。

與皮蛋的中餐初體驗不同,這頓飯讓扶霞魂牽夢縈,直接打开了她新世界的大門。

僅僅幾個月後,扶霞就琢磨着向英國文化委員會申請獎學金,以便去中國學習。

填獎學金申請表的時候,她絞盡腦汁想了好些能常駐在成都做研究的理由,特學術,特有說服力。

● 扶霞在四川高級烹飪學校上課

● 扶霞在四川高級烹飪學校上課

然而,她大腦中飄着的盡是魚香茄子、豆瓣醬紅燒魚、火爆腰花和花椒的香味。

1994年,她如愿申請到獎學金,赴四川大學留學。

初來乍到的那一個月裏,她立志要做個刻苦的好學生,然而學校旁邊的菜市場很快就把她立的flag倒了個幹淨。

她着了魔似的鑽在菜場裏,活蹦亂跳的生鮮、五顏六色的果蔬、特定季節才有的稀奇菜品、各式各樣的調味料、爭奇鬥豔的鮮花......一旦沉浸其中,她怎么也出不來。

很快,她就把那些小攤販都認熟了。

● 扶霞在四川菜場選購食材

● 扶霞在四川菜場選購食材

成都人的松弛感可不是鬧着玩的,被“醃入味”的扶霞很快就看淡了獎學金和所謂的“事業”那檔子事兒,全然地放飛自我,整天在各大“蒼蠅館子”裏貪婪覓食。

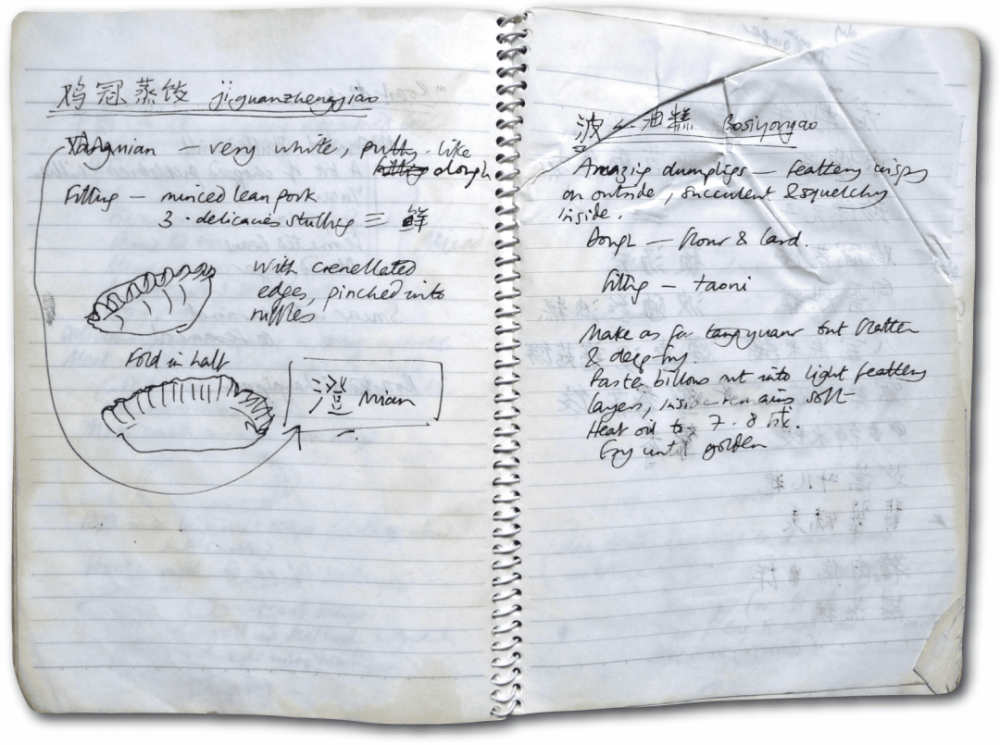

同時,她還隨身攜帶着筆記本,上面記錄的全是當地的飲食風俗和美食新發現。

● 扶霞記錄各地美食的筆記本

● 扶霞記錄各地美食的筆記本

在一次次與食物對話的過程中,扶霞漸漸地堅定了自己的志向。

作爲劍橋畢業生,她曾被寄予厚望,所謂的人生規劃,不過是像牽线木偶一樣,走在世俗所規定的成功之路上。

但是在遠離故土的中國,原本的規則都不重要了,她承認,自己就是做不了社會經濟分析師,也當不了一名好記者,她骨子裏就是個廚子,只有在廚房裏切菜、揉面、研究調味的時候,她才能感受到完整的自我。

一個平凡的下午,她與同樣熱愛川菜的德國好友做了個大膽的決定:去四川烹飪高等專科學校,學習真正的廚藝!

● 扶霞在蒼蠅館子學做菜

● 扶霞在蒼蠅館子學做菜

學廚的時光既辛苦又充實,在課堂上,她從零开始學習中餐烹飪的技巧,每次的課堂實踐,她會把自己努力揮勺顛鍋的成果用鐵飯盒裝上,回去給舍友們品評鑑賞。

課堂外,她還能依葫蘆畫瓢,復制出餐廳裏讓她垂涎欲滴的大菜。

盡管對現在的扶霞來說,當年讓自己飄飄然的廚藝挺笨拙的,但回想那段經歷,她說:“這是我一生中最棒的際遇。”

扶霞自詡爲“雜食者”,這一野人氣質,還得歸功於她那同樣愛喫的媽。

打從在娘胎裏,她似乎就受到了媽媽的美食胎教。

家裏訂閱的《藍帶》雜志(藍帶烹飪學校,被譽爲“法國新東方”),媽媽每一期都會仔細研讀,從各種折扣店裏淘來的食譜也越積越多。

媽媽不僅愛看、愛喫,還一點不偷懶。

無論是在當地餐館喫到的驚豔的美食,還是在各地旅行途中遇到的新奇菜品,她總會跟孩子們一起猜測其中的食材調料以及烹飪方法,那拆解剖析盤中餐的架勢,在扶霞看來像極了“法醫”。

在老家牛津,媽媽一直在給各種外國學生教英語,家裏的廚房也成爲了學生們的課間玩樂之地。

● 扶霞和家人朋友

● 扶霞和家人朋友

土耳其人、伊朗人、也門人、日本人、希臘人、阿拉伯人......他們那一道道充滿了思鄉之情的美食,不僅慰藉了自己,還讓扶霞家的廚房擁有了國際氣質。

扶霞的味蕾也在這樣的氛圍中,變得“口納百川”。

● 扶霞家裏堆滿了中式調料

● 扶霞家裏堆滿了中式調料

在敢喫這件事上,她向來沒服過誰,直到她來到了中國。

作爲前菜的皮蛋,曾讓扶霞渾身發麻,然而,這真的只是前菜而已。

那次用完餐後,她去了“臭名昭著”的清平市場,鮮肉類的區域裏,籠子裏關着獾、貓、貘等動物;藥材攤上擺着成堆曬幹的蛇、蜥蜴、蠍子和蒼蠅。

突如其來的降維式打擊讓扶霞意識到,在中餐領域,自己的味蕾還是個小嬰兒。

不過,初生牛犢不怕虎,在中國多年的歷練,讓曾經喫個炸蠍子都要做半個小時心理建設的她,變得所向披靡。

可愛的兔頭、發酵的龍蝦內髒、臭豆腐、黏糊糊的海菜、嘎吱嘎吱的軟骨......越是新奇怪異,越能俘獲她的芳心。

她甚至總結出了一套心法:一切怪東西都是紙老虎,一旦入了口,木已成舟,這一仗就妥妥的贏了。

● 扶霞舉着去骨豬頭

● 扶霞舉着去骨豬頭

這套心法,常常讓扶霞的勝負欲爆棚,不過,中國的老話“人外有人”也不是白說的,四處“茬架”的她也少不了被吊打的經歷。

某次在中國台灣時,她鐵了心要和一位美食作家爭個高下。

她吹噓自己在四川喫過很多種蟲子,不管是成蟲,還是蠕動的幼蟲,都唬不住她。

見對方沒反應,她慌了,追加了一句:“還有蛇肉,喫過很多次啦,完全不在話下。”

人家咧嘴一笑,深吸了一口氣說:“我在雲南的一家餐廳,服務員給我拿來一只活的菜蟲,有好幾寸長。他激我的將,叫我一手用大拇指把它的頭按在桌上,另一只手把身子扯下來,就那么直接喫掉,非常美味哦。”

想象着那綠色的、長長的身體被生吞,扶霞心裏一激靈,很快閉了嘴,眼前這位,確是個狠人。

經此一役,扶霞終於繳械投降:“不管你有多努力,喫奇奇怪怪的東西是中國南方人自創的遊戲,你是永遠打不敗這些人的。”

無論是多厲害的老饕,美食本身都既是享受,也是冒險。

● 扶霞在竹林感受挖筍的樂趣

● 扶霞在竹林感受挖筍的樂趣

至於尋常百姓,就更是了,這不僅是飲食習慣的挑战,更關乎自我認知非常核心的一部分。

“就算是現在,我在中國的很多歐洲朋友也基本上是自己在家做歐洲菜喫。喫別國的菜,是很危險的。一筷子下肚,你就不可避免地失去自己的文化歸屬、動搖最根本的身份認同,這是多大的冒險呀。”

遊歷中國多年,扶霞太清楚這一點了,但作爲一枚資深的喫貨,她實在抵抗不了中餐的誘惑。

“把中國人民的喫飯事業當成自己的事業,其中的動力在哪裏?”陳曉卿問扶霞。

她說:“你看中國的白肉,這么大一片,就着蒜泥塞進嘴,多爽,多好喫,這種感覺,倫敦就沒有。”

或許,自己天生就長了一個中國胃吧。

每談及此,扶霞總愛兩手一攤,表情有點無奈,但又嘚瑟得太過明顯。

在很多西方人的眼裏,中國人的飲食偏好是頗爲邪惡的。

蛇肉、鹿鞭、熊掌、老鼠、蚯蚓、壁虎......中國人似乎什么都喫。

只要是嘲諷中國人的怪異飲食習慣的報道,總能輕松獲得關注度,所以西方媒體也樂得炒作。

對於這一點,中國人一向保持着驚人的沉默,畢竟在咱的認知裏,這有啥大驚小怪的。

但扶霞不同,她總是不厭其煩地講述着中國美食背後的歷史與深意,在她看來,美食與所有的藝術一樣,是一場關於文化的對話。

● 2001年,扶霞在學做回鍋肉

● 2001年,扶霞在學做回鍋肉

扶霞對於中國傳統文化,尤其是美食文化的理解是非常深刻的。

自上世紀90年代起,她便已經走遍了大半個中國。

透過古樸的綠皮車的車窗,她見過一片片水田、魚塘,以及農民辛苦勞作,水牛踏實耕田的畫面,這讓她理解了什么叫“誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”。

她在美麗的漓江邊騎過單車,在長江三峽的客輪上和一群上了年紀的人討論中國近現代史,她穿越過藏區、川西、青海、甘肅,也留戀過魚米之鄉江浙滬。

那個時代的偏遠地區裏,外國人是罕見的,甚至被視爲是危險的,所以扶霞這一路走得並不容易。

她常常被警察盤問,也常常被看作罪犯或者帝國主義的間諜,雖命懸一线,但只有親自深入進去,才能看到一個有血有肉的中國。

扶霞有一張照片很具代表性:

一位四川當地的阿姨正在家門口用餐,不講究的餐具與凳子拼成的餐桌,上面是亂燉的家常菜,這一幕太常見了,常見到不會引起任何人的好奇,但扶霞卻饒有興致地彎着腰,跟阿姨談論着食物。

後來這張照片,被用作了《魚翅與花椒》的封面,雖是極尋常的定格,但這卻是她多年來的縮影——遊走在中國大地的各個角落,關心着普通百姓的煙火日常。

● 扶霞·鄧洛普著《魚翅與花椒》

● 扶霞·鄧洛普著《魚翅與花椒》

她把自己的所見所想,都付諸文字,《魚翅與花椒》《川菜》《魚米之鄉》《尋味東西》......

扶霞筆下的中餐文化是鮮活的、極具生命力的。

哪怕只是一碗白米飯,她也能從口味、形態、飲食習慣,聊到袁枚、陸遊、《詩經》《禮記》。

小小的花椒種子,她也能從口感、產地,聊到“多子”的象徵。

● 扶霞在挑選花椒

● 扶霞在挑選花椒

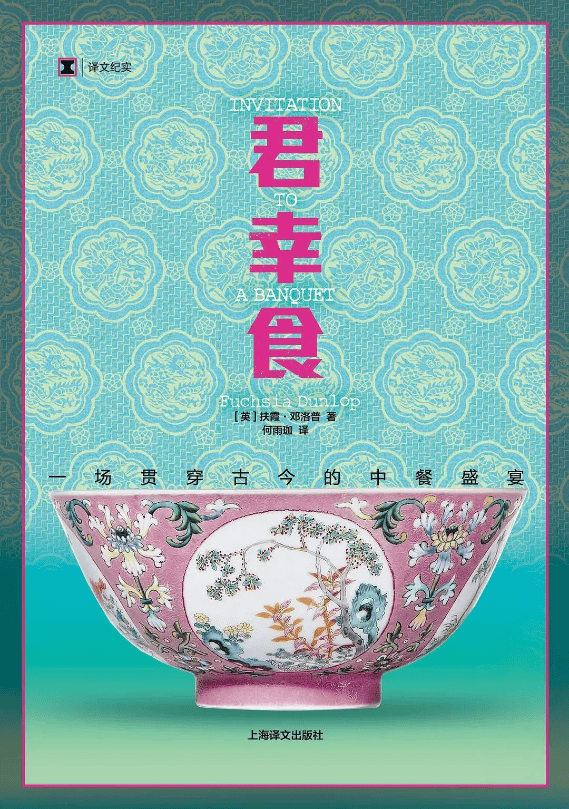

今年5月,扶霞的新書《君幸食》出版了,她從糖醋肉球出發,到中國特有的“雜碎”結束,三十道菜餚依次登場,字裏行間描述的,是食物的歷史與當下、中餐的技藝與哲學。

作爲一個天然帶着客觀視角的外國人、一名學者、一位真正意義上的美食家,扶霞已然走進了中餐的深處,那是大多數中國人都未曾抵達的地方。

正如譯者何雨珈說,扶霞對中國文化有點“皈依者的狂熱”。

● 扶霞·鄧洛普著《君幸食》

● 扶霞·鄧洛普著《君幸食》

轉眼之間,扶霞已經在中國扎根了30年,她的口頭禪也已從“去中國”變爲“回中國”,聖誕大餐從烤火雞變成了“一雞九喫”。

頗爲傳奇的經歷,讓她接受了很多人幾輩子都不敢想的豐富的美食教育。

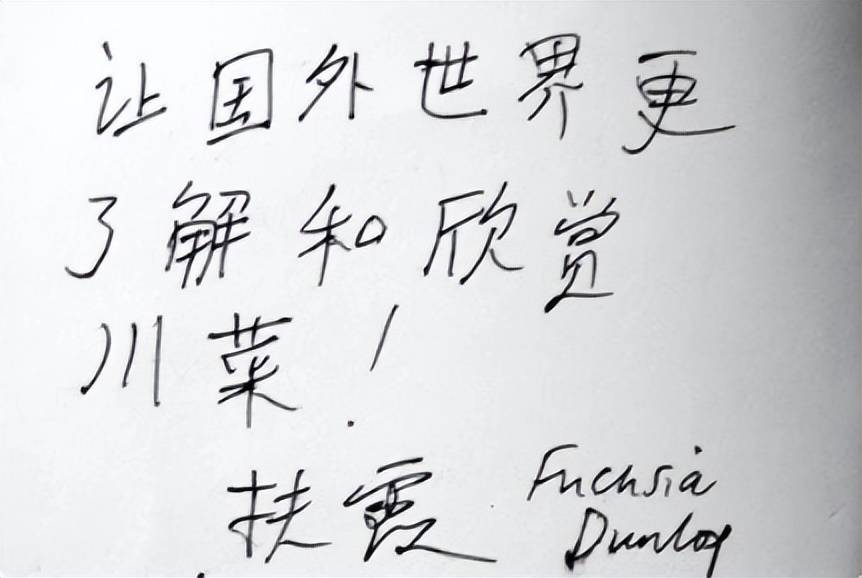

這份滋養,扶霞一直記在心裏,30年間,她把自己視爲“中餐使者”,樂此不疲地向全世界推廣着中餐文化。

● 扶霞親筆

● 扶霞親筆

中國人的食物哲學,自古是“民以食爲天”,對於擁有着中國胃的扶霞來說,這句話意味着什么呢?

她回答:“全世界的衆多民族中,要數中國人最了解熟悉的美食帶來的歸屬感,它們不斷撥動最深處的心弦,帶我們回家。”文/柳嘟嘟

標題:最懂中國菜的外國人:劍橋女學霸,癡迷中餐30年

地址:https://www.iknowplus.com/post/139347.html