共享牀鋪,不丟人

過去的很多年裏,有個很受關注的名詞叫“群租房”。

意思就是把一間原本就不大的房間,再隔成很多間小套房,裏面基本只有一張牀,甚至還是上下鋪,洗手間等等都共用。

群租房爲什么總受到人們關注?除了群租房總是發生安全事故和有各種安全隱患之外,還有就是群租房裏的人群都比較特殊。

群租房的房價很便宜,基本只要幾十甚至十幾一晚上,但是生存環境也很惡劣,基本沒有個人空間,每天晚上都得承受其他租客的各種聲音。

能夠忍受這樣的條件在群租房長租的,基本都是社會底層辛苦奔波的普通人。

前段時間,有間整個房間只剩一個馬桶的房子火了。

這套房間由樓梯下的空間改造而成,整個房子只能站得下一個人,進門就是洗手池廁所和淋浴區,跨過馬桶後面的台階,就是臥室。

說是臥室,其實也就一張寬不過1米的席子而已。

這樣的生存條件,屬於是連上吊的地方都沒有。

諷刺的是,這套房子在發布的當天就被一個滴滴司機租出去了。

爲什么呢?因爲這套房月租只要300塊。

有人說,與其住這種房,甚至還不如住橋洞,起碼更寬敞。爲了省點房租,如此委屈自己大可不必,也丟不起這個人,开得起滴滴的,收入起碼比流水线工人好,不止於此。

確實,這個可能是一個比較極端的例子,算不了什么。但有時候,這些極端得讓人感到荒誕的事,才最讓人看到一些現實的無奈。

01

前段時間在社交媒體上,還刷到了不少“共享牀鋪”的帖子。

這裏並不是幾年一度流行的類似太空艙那樣的“共享牀鋪”,而是真的只跟別人共享一個牀鋪。

爲什么呢?租金貴,房間小,都輪不上合租,只能共享。

一個14平的單間,能夠共享的,只剩一個牀鋪了。

巧的是,這些共享牀鋪的帖子,大多數都是在上海,奇葩的馬桶房,也出現在上海。

最早發布馬桶房視頻的是一個中介,他手頭上還有很多這種奇葩房間,大的三四十平,每月租金三四千,小的只有三五平,但是租金也有300-700左右。

這些房間要么過道只有一米,要么在樓梯下面或者拐角,甚至還有在院子裏搭的鐵皮房。

看的時候不得不感慨房東的想象力,以及這樣的房子都有人住。

但你還別說,真的有。

這些奇葩的房子只要月租在1000以下,都能很快租出去,一般都租給了外賣小哥或者滴滴司機。

對於他們來說,只要有一個睡覺的地方就好了。

這么奇葩的房子都能租出快一千,那上海正常的房租到底有多貴?

在上海,青浦閔行這種外環郊區的一室戶,也就是大單間都要3000以上,整租的老破小要5000以上。而且2024年开年以來,外環租金甚至還經歷了一波上漲。

當然了,和這種短暫上漲相對的是,上海的房租整體來看還是跌慘的。

在上海的16個區中,只有3個區的租金在上漲,其中徐匯普陀的輕微上漲還是因爲上個月環比大幅下跌。

房租下跌和共享牀鋪現象的出現,來源於同一個原因——大家手裏沒錢了。

近幾年來,上海常住人口逐年減少,其中外來常住人口數據下降得更快,而這一批人恰好就是上海租房市場的主力軍。

租房的人少了,租房房源卻多了。

賣不出去房的中產選擇把房先出租,上海的集中式公寓也开始降價,越來越多租房的房源湧入市場,但是越來越多人不买账了,或者說,沒辦法买账了。

但即使正常的房子在降租,依然有不少打工人選擇去租上面那種比牢房還逼仄無比的“房子”。

爲的,是爲了盡量省下多一點錢。

“共享牀鋪”聽起來不太體面,但是上海內環的房租基本都在5000往上,共享一個牀鋪,就能省下兩三千。

對於那些原本收入不高的外來打工者來說,足夠可以了。

畢竟現在很多東西都在默默漲價,對應的就是生活成本的提升,自己能省一塊錢,家裏的生活开支壓力就少一點。

开源節流的道理誰都懂,但對打工人來說實際哪有什么开源途徑?他們唯一能做的,其實從頭到尾就只有對自己更加摳門的節流。

馬桶房、共享牀鋪,只是其中一種方式而已。

02

最近幾年,大家都喊着降本增效、开源節流,很顯然,降本和節流,比增效和开源要簡單得多。

而一個公司最爲龐大的成本,就是房租和人力。

就像共享店鋪從充分利用時間的上上策,變成了節省成本不得不選的下下策一樣,企業能夠被共享的除了店面,還有員工。

最开始,共享員工也是個好詞。

2020年,因爲疫情,很多餐飲店的員工沒活幹,而盒馬的配送員太少,最後達成臨時共享,這些店員臨時被“共享”給盒馬當配送員。

這是特殊情況下的權宜之計。

更早之前,2008年金融危機,很多國企爲了省錢,也提倡員工之間相互幫助,最後搞起來一個東西叫“工作機會共享”,和現在的“共享員工”可以說是有異曲同工之妙。

前段時間,央視盛贊“共享員工”模式——很多企業和別的公司“共享”程序員或者工程師,只接項目,不和公司籤合同。

報道裏說,對於企業而言,人力成本得以大幅度降低。

被共享的員工也很高興,說現在同時在做的項目量有六個至八個,整體收入比之前提高了約40%至50%。

說白了,這種方式,差不多就是傳說中的外包。

但它確實是一場三贏。

共享員工的公司可能沒那么多活,开不了太多錢,就允許員工“接私活”,這樣可以留住員工,保證自身業務穩定進行;尋求共享員工的公司,不需要交社保也不需要繳納保險,還能找到穩定的廉價外包;而共享員工本身,多做的項目,就可以憑本事多賺到錢,大大提高了自身能力的價值變現。

而這也無形中解決了業界著名的“摸魚-反摸魚”難題。

之前上班是給老板打工,摸魚是王道。

現在接私活做外包,是給自己打工,抓緊時間撈錢才是對自己青春的負責。

但能做到這種方式的,大概也只有這種高腦力職業,在整個職場群體裏面還是太過於鳳毛麟角,算是最幸運的一批。

更多的企業和員工,只有更加無奈的“優化”。

前有騰訊員工跑滴滴,後有清華畢業生賣豬肉。

總有人在是否脫下長衫之中兩難,但要我看,孔乙己好歹還能知道“茴”字的四種寫法,大多數人的長衫,脫了也罷。

誰說大廠員工一定比滴滴司機高尚?

能憑本事賺到錢,怎么都不磕磣。

03

還有一個段子,講的是從辦公室來看,一家互聯網公司興起到倒閉的歷程。

最輝煌的時候,能在市中心的寫字樓租上整整一層甚至幾層,要裝修,要吧台,要自動售貨機。

後來績效不行了,只能從市中心搬到三環外,但還是得租上一整層撐撐場面。

接着,一整層其實也租不起了,但是有緩兵之計。大量裁員之後,把空出來部分再租給其他公司,美其名曰利用多余空間。

再然後,連一整層也租不起了,不得不蝸居在小小的一個角落,和別家公司一起wework。

最後倒閉。

現在,段子好像照進現實了——一线城市寫字樓空置率越來越高,“共享店鋪”卻在變得越來越多。

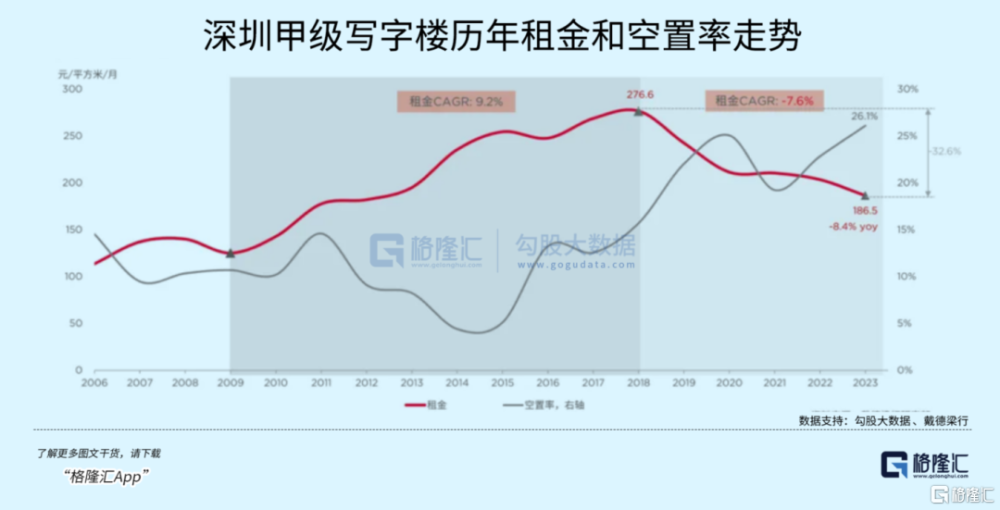

看看北京、上海、深圳的數據,2023年,這三個一线城市的寫字樓空置率創下10多年的新高,深圳寫字樓的空置率甚至超過了26%。

目測,實際的空置率可能更高。

曾經寫字樓裏大多數都是互聯網公司、科技公司、金融公司。但是現在寫字樓裏越來越多健身機構、舞蹈機構甚至早教機構。

空置率高不是因爲租金高租不起,相反,寫字樓的租金也創下了近十年的新低。

深圳寫字樓租金價格相比前幾年的最高點下跌了近3成,回到了11年前的水平。而北京2023年寫字樓租金平均也下降接近一成。

如果看實際成交價格,租金下跌可能更多,北京某些地段的寫字樓實際成交金額已經幾乎腰斬。

寫字樓市場的熱度,甚至比住宅市場降溫降得更快。

難道大家越來越不需要寫字樓了嗎?

當然不是。對於企業來說,辦公樓其實就是一張名片。

前幾年,大家都講排場,要最豪華地段、最豪華的寫字樓,但是現在,剩下的只有“共享店鋪”。

最开始,共享店鋪其實是屬於勞動人民的智慧。

很早之前就有分時共享的餐飲店,早上是包子鋪,中午是快餐店,晚上是燒烤攤。

包子鋪主打早餐生意,快餐店主打正餐生意,燒烤攤則正好主打晚餐和夜宵,原本三家店需要各自交三份房租,現在只需要一起交一份就好。

前段時間在上海,出現了Manner咖啡和鏈家中介合作开店,共享門店。

圖源:上海鏈家

一邊談房子一邊喝咖啡,看起來是很愜意,但仔細想想,其實本質是因爲房子不好賣,只能靠讓渡給咖啡店的空間,來省一點成本。

這種“共享”,相比充分利用空間,更多的是出於無奈——沒錢了。

前幾年,大家都講排場,要最豪華地段、最豪華的寫字樓,但是現在,通過“共享店鋪”苟下來,也覺得沒什么不可以了。

在生存面前,面子什么的,根本不值幾個錢。

這跟上面滴滴司機租馬桶房,大學生脫下長衫去送外賣,其實沒什么兩樣。

04尾聲

余華在書裏說:

“作爲一個詞語,‘活着’在我們中國的語言裏充滿了力量,它的力量不是來自於喊叫,也不是來自於進攻,而是忍受,去忍受生命賦予我們的責任,去忍受現實給予我們的幸福和苦難、無聊和平庸。”

這幾年的宏觀經濟大環境如何,大家也都有目共睹,但這只是經濟周期波動中誰都無法避免的逆風期。

現在誰都在爲活着而拼命,誰都不容易。共享牀鋪又如何?共享員工又如何?只要能靠本事活着,就是勝利,就有希望。

致敬那些在逼仄困頓的環境中依然努力拼搏、積攢希望的所有奮鬥者。

標題:共享牀鋪,不丟人

地址:https://www.iknowplus.com/post/107136.html