《好一個乖乖女》鬧出編劇維權案,規模504億的微短劇讓誰賺錢了

搜狐娛樂專稿(胖部/文)

微短劇賺錢嗎?

在2024年市場規模504.4億元、首次超過同期內地電影票房,2025年預計市場規模超過680億元的數字面前,答案可以說是很有想象力的。

但具體是誰在賺錢?這似乎就有了不確定性。

圍繞從業者能否賺錢的話題,近來有兩大事件值得關注。一是微短劇頭部男演員柯淳在綜藝《無限超越班3》中,曝光自己的日薪爲2萬,讓“微短劇有多賺錢”成爲出圈話題。

二是讓柯淳出圈的微短劇大爆款《好一個乖乖女》,近期出現分成糾紛,劇本創作方及項目聯合出品方“當風起文化”發布公开聲明,稱少分得100萬。

編劇維權,在傳統影視行業一直是一個痛點,如今又在蒸蒸日上的微短劇領域再度出現。這背後有哪些異同點,微短劇從業者又該如何確保自己的權益,在當下或許有了更多的討論價值。

64.7萬個就業機會

越來越多的人正在湧入微短劇行業。

根據中國網絡視聽協會發布的《2024微短劇行業生態洞察報告》,微短劇產業2024年創造了64.7萬個就業機會。其中直接帶動就業崗位約21.9萬個(涵蓋劇本創作、拍攝制作、後期編輯、市場推廣等多個環節),間接帶動就業崗位約42.8萬個。

其中,部分技術崗位已經能實現較爲穩定、優厚的待遇。據《報告》統計,主編、投放、制片、編劇崗位的月最高工資中位數分別爲30000、20000、16500、15000元。

圖片來自《2024微短劇行業生態洞察報告》

微短劇編劇木魚對搜狐娛樂介紹,過去一年自己的收入大概翻了一倍。

剛剛入職的他,當時在公司的月薪大約爲6000元,“當時還處於一個走量的狀態,公司對創作經驗要求不高,但必須快速出活”;而去年跳槽的新公司,除了更好的待遇還有完本獎勵和分成,他認爲這表現了行業對內容更加看重,“有經驗的創作者現在是更容易賺錢的。”

制片人元傑則補充表示,這得益於過去兩年來,制作端的收益進一步提升了。

在依靠“投流”、主打付費模式的行業早期,制作方能夠拿到的分成是非常有限的,在平台方、投流方佔據更多行業話語權的情況下只能拿到10%-15%,“所以那個時候必須壓縮制作費用,如果做不出爆款其實也就賺個辛苦錢。”

但情況在2024年以來不斷發生變化。

一方面,是以端原生、IAA免費模式等全新變現模式的出現爲代表,制作方能夠跳過“投流”的重資本要求,更直接地獲得收益;另一方面,在各平台爭相競爭優質內容方的背景下,還在不斷優化對制作端的分成模式和扶持方案。

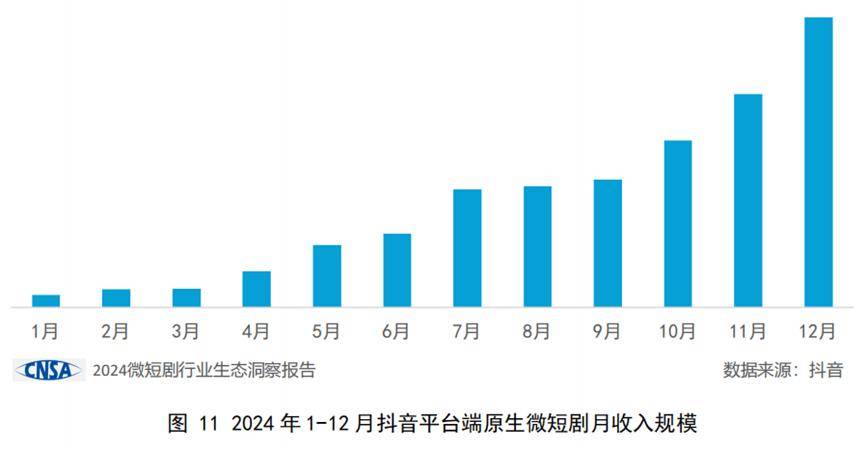

圖片來自《2024微短劇行業生態洞察報告》

“這其實是給行業帶來了更多的可能性。因爲過去投流劇的成本,最低能壓到30萬;但現在做端原生劇,成本可以做到100萬,如果是平台定制的劇集還能放得更大。有了這個前提,我們才敢做一些精品化的東西,也才有更多專業人才愿意進來。”

元傑所在的河南鄭州,是近年來行業存在感越來越高的“短劇之都”。他最直接的感受是,行業內的人工更貴了,制作成本也不斷提高,但行業的專業性也在上升。

“比如過去群演一天80元就能搞定,現在市價是150-200元,但是我們可以找更專業的群頭,找演員的匹配度也會更高;我們請的攝影師、燈光師,基本上是一天2000元起的,基本都是熟練工;甚至微短劇也有了專業的場務組,每天每人400元,跟拍廣告的費用一樣。”

但在專業人才領域,整個行業其實還有較大的缺口,包括專業的導演、編劇包括有經驗的制片人等,都在成爲稀缺資源。

“這就是爲什么之前紅果短劇要搞扶持,說白了就是搶人嘛,行業的熟練工種就這么多,雖然也還在培養,微短劇的人才迭代也很快,但是能快速產出精品化內容的並不多。”

尤其是在專業化程度較高的工種,也在通過建立工作室等方式強化收益。比如編劇崗位,根據劇查查數據,截至今年3月行業內可統計的編劇超過1.7萬人,工作室和版權方共計250+家。

據木魚介紹,相比過去在制片公司打工的形式,現在越來越多的劇本提供者,正在以工作室或公司的形式參與制作甚至出品,參與最終分成。

“這其實是比較正常的市場行爲,”木魚稱,“一來,劇本對於行業已經是稀缺資源了,有經驗的創作者不太可能一直拿死工資;二來,像紅果短劇等現在是直接從平台層面扶持好劇本,有好項目在手可以直接主攻平台,這部分資源的含金量也完全不一樣。”

圍繞着微短劇產業,今年以來各大平台的熱情,或許正在推動64.7萬的數字進一步提升,或許很快會超過百萬。

他們能否從行業裏真正賺到錢,決定着行業能否保持增速,以及未來的行業可能性。

亂象

回過頭看《好一個乖乖女》的分成糾紛,根據雙方協議,當風起文化負責《好一個乖乖女》項目的劇本創作和50%的制作成本,與發行方“於今無量”按發行收入的5:5比例分成。

根據播出平台公告,該劇僅2月分账收入就已突破1000萬元,但在4月14日“於今無量”公司提供的的結算單中,編劇方公司分成金額僅418萬元,較實際應得短缺近100萬元。

制片人馬偉認爲,這起糾紛其實不是簡單的“編劇維權”,“其實更多的是之前佔據行業資源的發行方、平台方,存在一些‘店大欺客’的行爲。”

據馬偉介紹,在微短劇行業裏,分成階段的“數據不透明”、“話語權爭奪”其實不算罕見,尤其是過去“投流”決定作品生死的時期,制片方往往處於更弱勢的一方。“但是紅果短劇現在數據是全公开的,其實類似的操作空間會越來越小。”

具體到此次事件,根據雙方後續反饋,紅果短劇已經介入調查;於今無量表示以後續公示爲主,“這裏面有誤會”。

“行業裏目前背靠編劇資源,已經成長起一批具有獨立制片能力的實體,這在行業早期是很正常的,就好像長劇領域的王朔、海巖。對於真正有長遠眼光的從業平台,這樣的資源其實是需要大力維持才對。”馬偉表示。

對於更多行業中小創作者,類似的生存壓力會更明顯。

木魚就表示,行業裏編劇被騙稿、偷創意是非常常見的情況。“比較常見的情況是,到制片公司參與過稿會、項目會之後,對方否決了你的項目;但是接下來你發現對方公司做的某個劇用了你的核心創意,而你已經寫出來的東西就成了‘抄襲’。”

事實上,許多傳統影視行業出現的侵權亂象,都已經出現在短劇領域。編劇從前期被偷創意,到制作階段遭遇陰陽班底被踢出局,再到後期拖欠尾款,账目不清,木魚都聽過不少現實案例;甚至卷款跑路、騙財騙色的情況,也在業內出現過。

不只是獨立編劇,作爲籤約編劇的木魚離开上家公司,一個重要原因就是“幹多幹少一個樣”,“只要不是做出了大爆款,籤約編劇基本是拿不到分成的,甚至給你扣個‘抄襲’、‘爛尾’類的帽子扣獎金、不轉正。”

除了編劇,許多工種的從業者都出現過被無理辭退、分成糾紛等問題。

新導演落落此前在拍攝過半的情況下,被制片人現場辭退並拒絕支付尾款,“跟影視行業一樣的是,這個圈子並不大,你必須考慮鬧大了沒人用你;但相比傳統影視行業,微短劇的幕後人員可能更難維權,因爲微短劇大多沒有片頭片尾,所以都沒有署名。”

創作者們的另一行業困境,還有目前依然在普遍“拿命肝”的工作節奏。目前大部分劇組依然保持着十天一部劇、一天拍十集的超高強度拍攝,每天3、4個小時的休息時間,讓很多人有了各種“職業病”,不少從業者很難保持連續進組的節奏。

在元傑看來,種種亂象背後,是行業前期泥沙俱下的無奈。

“微短劇的制作門檻並不高,入行的公司也是良莠不齊,各種爲了節省开支導致的亂象,可能會比影視行業更普遍、更無序,出現‘編劇維權’是非常正常的。要改善這種現狀,或許要等到行業更加規範化、潮水退去之後,給更專業的創作者提供更專業的權益保護。”

“說句不好聽的,影視行業不也沒解決問題呢?”

走出無序

進入2025年,相關平台的扶持力度更大,也成爲推動行業規範的關鍵力量。

一系列分账破千萬的微短劇項目在過去一年裏加速出現,更出現了分账破3000萬的《原罪》、分账2700萬的《執筆》等,持續刷新分账金額新紀錄。對於制片方和從業者來說,這意味着原本處於弱勢方的他們,在獲得更多發展機遇和行業話語權。

反過來看,這也對從業者的業務能力,以及行業的精品化水平提出了新的要求。今年1月,番茄系發布了劇本投稿政策新規,將不再接受10集提案投稿,調整爲30集正文+30集大綱+人物小傳,進一步提升了對編劇專業性、故事完整性的要求。

但目前行業人才培養層面的乏力,又成爲制約行業發展,也是限制更多從業人員成長、推動行業有序發展的一大要素。

元傑指出:“影視行業是有一套完整的人才培養流程的,專業院校教育、各個工種的傳幫帶,再到不同體量作品的專業化訓練。但這一套用不到微短劇上,行業實踐已經證明,直接把影視人才拉過來拍短劇行不通,作品節奏、表達方式、視聽語言都不是一個體系。”

“可以說,到目前爲止行業裏大部分熟練工種都是‘幹中學’,碰出來的經驗;一些頭部公司可能有內容的經驗總結,或者老帶新的方式,但這些影響都是很有限的,而且這行人員流動大,傳幫帶穩定性也差。”

這會對從業者的權益帶來直接影響。畢竟從平台和公司的角度,只有真正具有專業能力的人才能喫到蛋糕,而且這個門檻正在越來越高。

馬偉同樣認爲,從業者的權益保護需要更專業化的行業氛圍,以及相應配套的機制,“最簡單的比如群演有群頭,演員有MCN或者經紀公司,他們面對制片方就會更有底氣。但要進入這樣的體系也是有准入門檻的,就是首先需要人家認可你的價值。”

對於仍處於發展早期的微短劇行業,從業者的權益保障,是一個亟待解決、但同樣需要時間的大課題。

而可以肯定的是,來自政策端、平台側等方面的扶持和發力,正在推動行業進一步發展,並進入精品化、正規化的生產新階段,在這個過程中,微短劇行業將獲得走出無序的新動力。更多從業者會從中獲得切實的收益,或許這個時間,並不會來得太晚。

標題:《好一個乖乖女》鬧出編劇維權案,規模504億的微短劇讓誰賺錢了

地址:https://www.iknowplus.com/post/215201.html