寧浩、馮小剛等領銜,16集以下短劇集开“卷”,能解決國產劇焦慮了嗎?

搜狐娛樂專稿(胖部/文)

一批16集以下的精品短劇集正在先後官宣。

今年“港展”期間,“2025香港國際影視展‘上海視聽’精品推介會” 就有一批項目官宣,其中寧浩監制、劉浩良執導的12集懸疑短劇集《黑雨1894》,在從去年底开始甚囂塵上的“長變短”討論中,獲得了諸多關注。

《黑雨1894》的故事靈感源自寧浩導演的一個設想:“如果开膛手傑克出現在一百多年前的香港會怎么樣?”編劇烏开透露,這個設定不僅是簡單的連環殺手噱頭,更深層次地象徵着人們對動蕩亂世的無奈,以及對生活中不可掌控之事的恐懼。

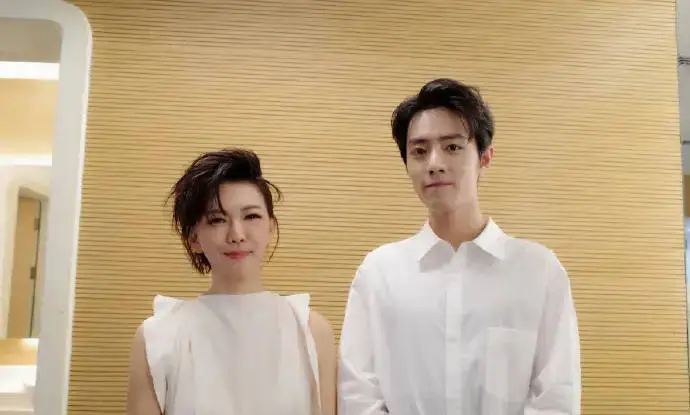

不只是寧浩,近期殺青的短劇集就有由馮小剛監制,高葉主演的12集女性懸疑劇《重影》;白一骢監制、楊磊執導、黃楊鈿甜和董勇等主演的16集懸疑劇《人魚》;以及吳佳怡、王廣源主演的12集懸疑劇《遮雲》等等。

這些頭部創作者進入短劇集領域,似乎印證着從今年初开始的傳說,制作16集以下短劇集將成爲行業新風向。

但從上述項目中,或可看到一個信號,到目前爲止,相關作品仍大多聚焦在懸疑劇領域。這似乎又收窄了想象力,畢竟12集懸疑劇對於行業並非什么新鮮事物。

早在“迷霧劇場”肇始,如《隱祕的角落》《沉默的真相》《在劫難逃》等劇基本都是12集的規格,短劇集更成爲近年來懸疑題材的標配,用短篇幅勾勒一個故事,也更符合懸疑劇強節奏、結構緊密的要求。

當然,並非沒有其他類型的作品突出重圍。比如去年夏季的口碑爆款《我的阿勒泰》就是一部8集短劇集,也拓寬了相關創作的想象力;此外早在去年6月,沙維琪執導,周翊然、王影璐主演的青春愛情劇《十二封信》也已經殺青。

用“短”來治療劇集行業的焦慮,其實並非無因。

去年有平台曾公布過一組數據;長視頻用戶前五集的棄劇率在50%以上,劇集的完播率只有20-30%,用戶的留存成爲“老大難”。

背後的邏輯是,篇幅冗長、情節拖沓等問題依然普遍存在,且伴隨着許多劇集因爲注水質量不佳,讓劇集過長成爲觀衆體感最明確的爛劇標籤之一。

這甚至導致相關部門法令整治,在2023年明確提出電視劇、網絡劇原則上不超過40集,還要防止“注水劇”採用拆分成上下部、拍攝多季等方式規避集數要求。

行業必須思考未來的劇集到底要怎么做。其實之所以過去劇集要注水拉長,除了考慮角色的流量分潤,大多數時候都是爲了提升銷售性價,不但能以更多的集數換取版權費,也形成一個持續時間更長、服務更立體的招商空間。

目前長劇領域還在扭轉這種印象,改善劇集產量過剩、資源分配度低的問題,伴隨着行業觀劇基本盤還在持續流失,這種需求也在越來越急迫。

這是到去年底出現“只收16周歲以下”的說法的主要背景,而更多從業者會更早地結合上述現象,开始策劃短劇集項目。

比如去年下半年,據不完全統計,在20集以下的相關短劇集備案數就超過了40個。其中不乏比如耀客傳媒(《四十七》)、唐人影視(《女朋友們》)等頭部公司的新作,尤其值得注意的是,相較於傳統的懸疑劇選題,這些作品往往聚焦於職場、愛情、婚姻等內容。

不過,類似短劇集的局限性,從一开始就被不少人提出。最近一段時間就有不少從業者發言,認爲並不是每個題材都適合短劇集。不同類型的劇集有各自的需求和特點,如歷史題材類劇集,或更聚焦人物成長的大男/主故事,依然離不开長劇的刻畫方式。

但由此帶動的連鎖反應,或許值得持續關注。而對於國劇來說,或許更大的問題不是形式上的長或短,而是劇集本身是否好看。

標題:寧浩、馮小剛等領銜,16集以下短劇集开“卷”,能解決國產劇焦慮了嗎?

地址:https://www.iknowplus.com/post/205309.html